(Zapopan, 1975). Recientemente publicó Zapping (El Viaje, 2022).

a Ángel y Lucía

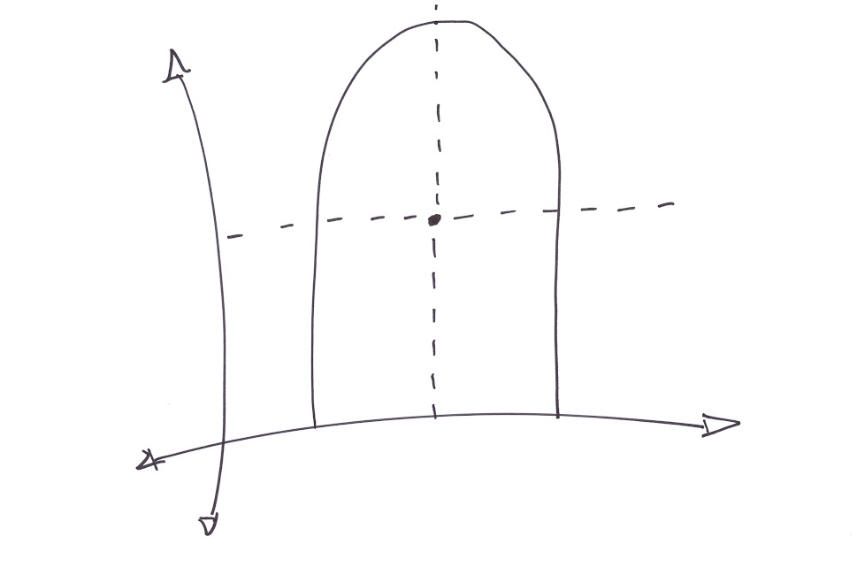

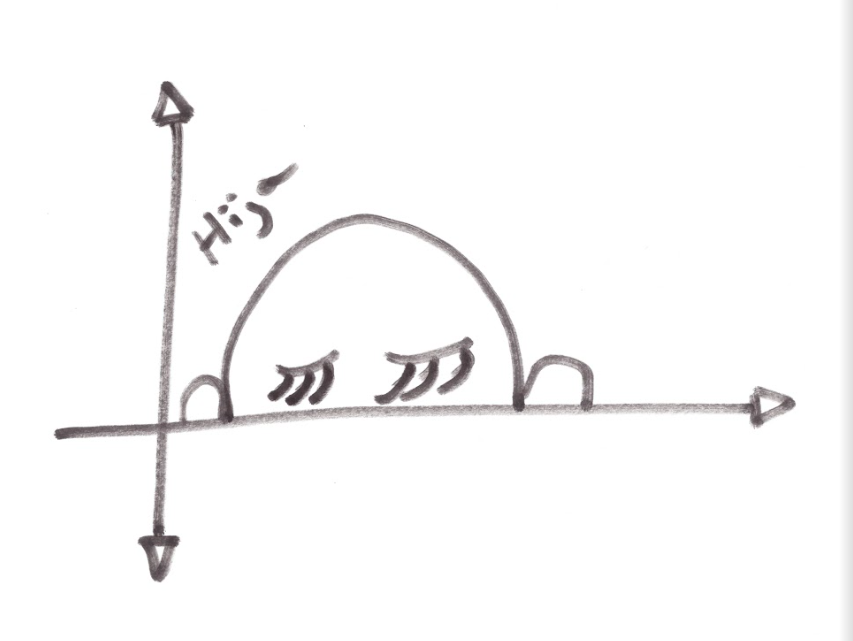

Empezaba a impacientarse. Su amigo exmecánico avisó por Facebook que venía retrasado. El hambre le caló en las tripas. Pensó en pedir el desayuno cuanto antes, pero esto desfasaría, se le ocurrió, la charla pendiente. No era lo mismo recibir los platos al mismo tiempo y contar las anécdotas pendientes en el gremio que estar satisfecho cuando el otro padecía el ansia de comer. Se le ocurrió entonces que la charla, si ambos coincidían en ritmo, digamos, narrativo y emocional, podría representarse así:

De otro modo, si se atrevía a comer los chilaquiles crujientes que tanto deseaba en estos momentos, la charla perdería en sintonía, el eje focal se desfasaría y sería éste el resultado:

Esperó. El exmecánico escribió que vendría también su hija menor. Una chica de quince años adelantada a las de su edad: había leído y releído a Simone de Beauvoir. Pensó que él por años la había dejado pendiente. De hecho, leyó un par de libros sobre feminismo en la universidad y luego se dedicó a trabajar en un diario de noche y a sortear las intrigas que todo medio público trae consigo en lo privado.

El exmecánico acababa de ganar la lotería. Parecía que desde ahora llevaría una vida holgada, así que se sentía en el deber de advertirle sobre los riesgos de evitar la codicia a toda costa. Más valía puerquito lleno y sonante.

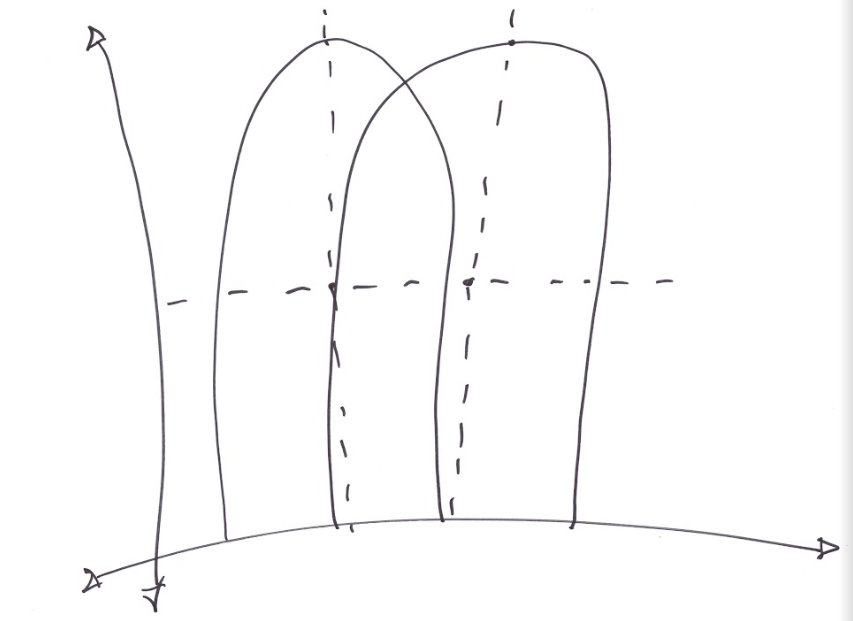

En otros tiempos sólo le invitaría a beber en Los Molachos, una cantina con un piano desvencijado que los contertulios solían desafinar. Allí brindarían por la buena suerte. Aunque su amigo pasara de los cincuenta, nunca era demasiado tarde para recibir a la veleidosa Fortuna. En las selfies se le veía contento. O así se lo imaginaba, con esa aura que rodea a los ganadores. Le causaba gracia el berrinche de una señora, de esas políticas prepotentes, adineradas y con pésimo gusto para vestir, ofendida en Twitter porque recibiera el premio mayor un exmecánico adorador de Motörhead con el único boleto que había comprado en la vida. Alegaba fraude. El exmecánico se lo tomaba a chiste. Quizá llegaría al café con una sonrisa hiperbólica:

En esta cavilación de cuaderno perdía el tiempo cuando aparecieron el amigo exmecánico y su hija afuera del Terrible Juan, haciendo fila para aplicarse alcohol y que les tomaran la temperatura. Una nueva ola de prohibiciones cercaba otra vez las actividades en la ciudad, por ello se habían reunido un sábado temprano. Las autoridades cazaban incautos a partir de las siete de la tarde.

Hace algunos años, su amigo exmecánico era más bien un piloto en la banca. Ampliamente reconocido en el medio como uno de los mejores para intervenir autos de carreras, anhelaba ser el conductor de sus obras. Gracias a su afinado oído, los autos más burros terminaban acelerando en la pista como Boeings arrebatados y ruidosos. Hasta que en una ocasión se decidió a portar el emblema del equipo, a sus espaldas, y ganó su primera carrera con un Lamborghini Miura modificado por él mismo. El mecánico abandonó las llaves y las tuercas a favor del glamour y las fiestas con simpáticas edecanes. Su contradictoria personalidad encontró solución:

El boleto ganador de la lotería le había caído de perlas. Pensaba, en un futuro no muy lejano, comprarse un Mustang y hacerle los ajustes que tanta fama le habían dado como mecánico. En un arrebato existencial abandonó su casa y lo ahí contenido. Siguió en contacto con sus hijas, que vivían en el extranjero. La más pequeña, que nos acompañaba en la mesa revisando su Instagram, estaba de visita en la ciudad.

El ahora piloto de carreras contó que había vagado de casa en casa de otros amigos. En realidad todavía no recibía el monto del premio y seguía pagando la hipoteca de su hogar abandonado al garete. Decidió hospedarse con un amigo tan distraído que, pensó, olvidaría que un extraño dormía en su sala.

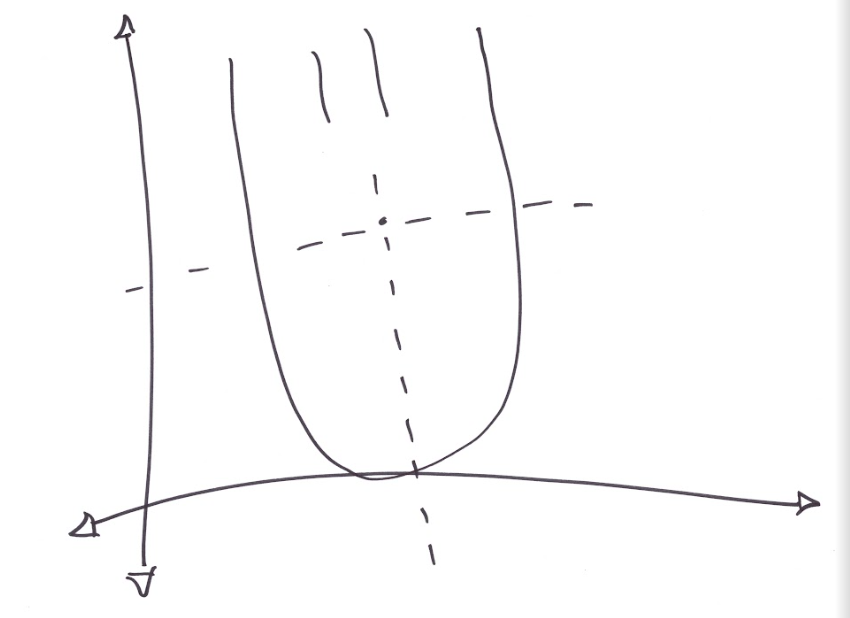

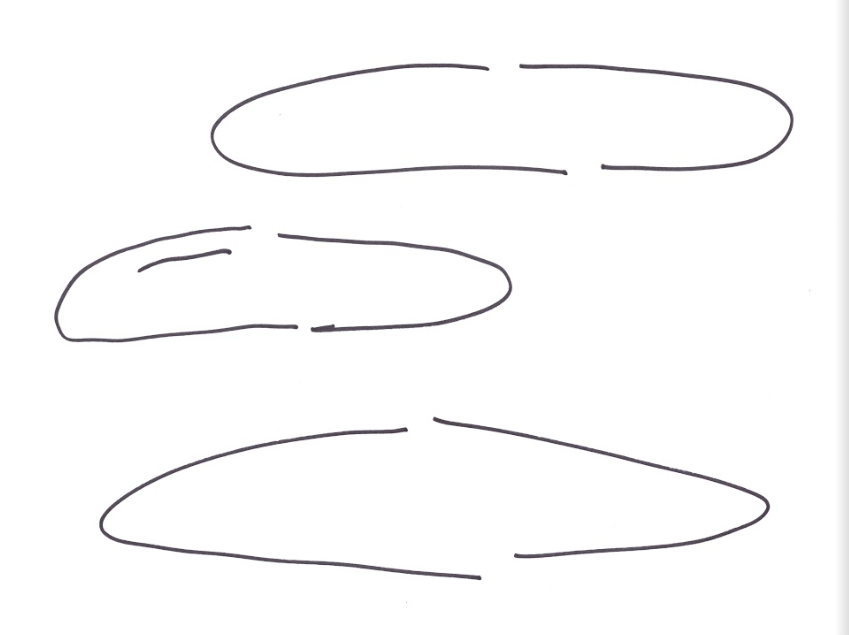

Adoraba su cobija-parábola recostado en el sillón de la sala:

Eso no era lo más extraño que le había sucedido. El recién piloto comenzó a explorar la colonia. El departamento estaba rodeado de locales comerciales. En particular llamó su atención una funeraria. Su anfitrión y él miraban por la ventana cómo se alzaba la pintarrajeada cortina de hierro para dar paso a un ataúd y a otro, en periodos esporádicos.

Su anfitrión también tenía interés en averiguar qué se estaba cocinando local adentro. Al otro lado había una pizzería, así que las prácticas nocturnas de la funeraria que no terminaba de abrir al público —pese a su letrero «Abierto las 24 hrs.»— debía de obedecer a un hecho lógico. No por nada había leído cuanto libro de Richard Feynmann cayera en sus manos. Lo guiaba una astucia científica, pero, ante la poca evidencia, sólo podía concluir en que había gato encerrado. O cadáveres, agregó el piloto exmecánico.

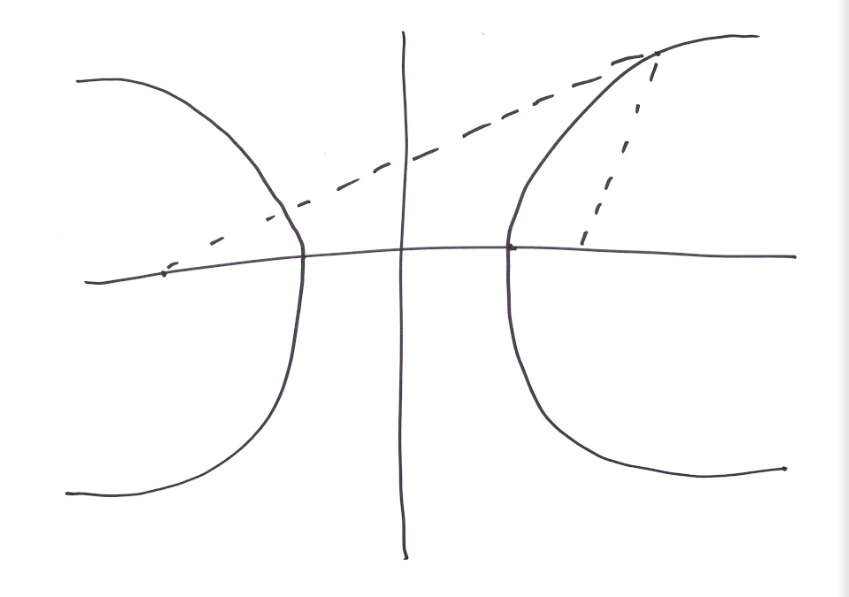

Un ataúd es una parábola sugestiva:

¿Y si son vampiros? La pregunta surgió cuando estaban a punto de comer chuletas ahumadas y no sabían quién utilizaría la única cuchara y el único tenedor disponibles. Tenía la batuta el que lavara los platos. La idea del vampirismo no tenía por qué tomarlos de sorpresa. Habían creído que los gritos oídos durante las noches se debían a reyertas de gatos. Eso era lo más lógico. Pero si lo pensaban bien, ésta podía ser una de esas películas serie B que solían coleccionar, en espera de encontrar la peor dirección cinematográfica de la historia.

No les hacía gracia que los sorprendiera un vampiro mientras miraban un caótico filme de luchadores de lucha libre convertidos en zombis. O en el momento en que la heroína fuera tragada, aun cuando corriera y corriera, por un lento y ubicuo cocodrilo. Ojalá al vampiro le apeteciera el box, de ese modo podrían estar tranquilos siquiera los sábados a la noche en lo que terminaba el último round.

Los dientes afilados de un vampiro podían lucir como dos extremos de una parábola. Incluso se parecerían a la representación gráfica de una animada conversación:

Todavía no sabían qué esperar. Era posible que sólo se tratara de una bodega de ataúdes, tanto como que la pizzería resultara ser un laboratorio clandestino de metanfetaminas. Qué no sucedía en este mundo al revés al que hay que irse habituando si se quiere salir con vida y no desaparecer en el intento.

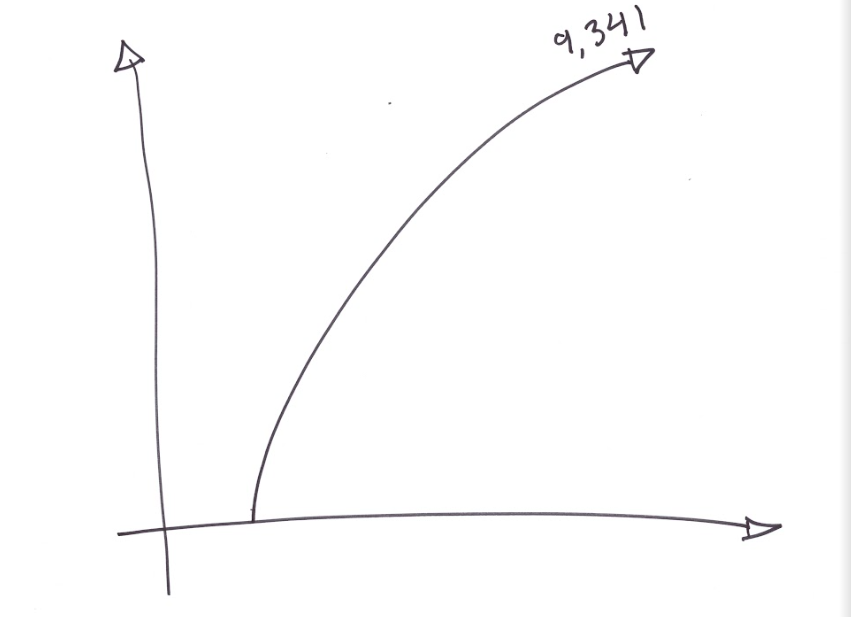

La curva de desaparecidos en la ciudad alcanza cada vez un punto focal más alto:

Golpeaba suavemente la mesa con las yemas de sus dedos la hija del piloto, quizá recordando los tiempos en que su papá balanceaba bólidos de motores rugientes. Sus ojos adormilados miraban los autos pasar. Como estaba previsto, la trayectoria de la conversación fue desacelerando para terminar vaciando el café y los platos de chilaquiles, molletes y desayuno inglés.

Platos vacíos (también podrían ser pistas de carreras abandonadas):

El piloto compraría de regreso unos binoculares que le permitirían vigilar a sus inmóviles y mudos vecinos a distancia, sin el riesgo de perder la cordura o ser descubierto. Además, su anfitrión empezaba al siguiente día un taller para aprender a fumar puros y de seguro perdería la noción del tiempo. Alguien debía estar atento: