Cuernavaca, Morelos, 1988. Con el libro «Cuando las luces aparezcan». (Paraíso Perdido, 2020) ganó el Premio Nacional de Narrativa Ramón López Velarde 2018.

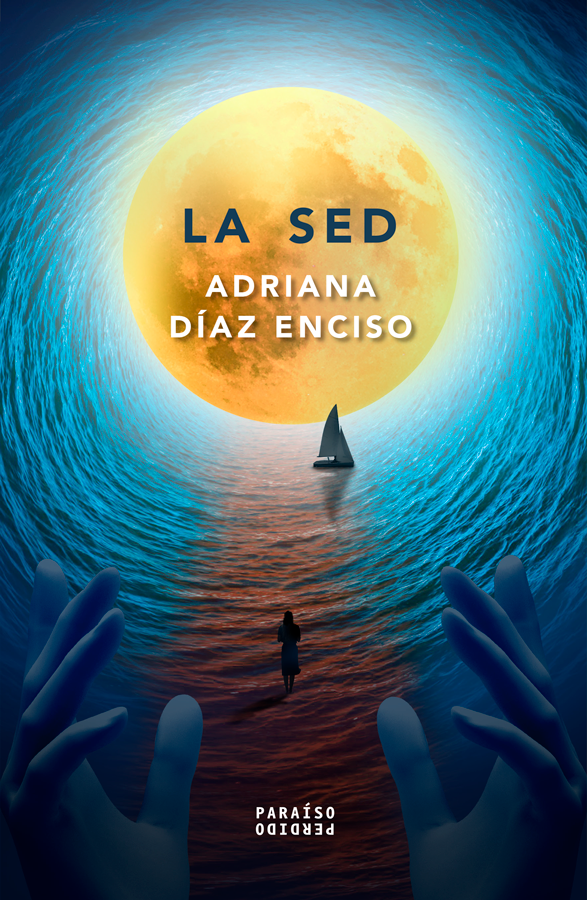

La sed, de Adriana Díaz Enciso (Guadalajara, Jalisco, 1964), es una pariente rebelde de la literatura gótica. Rebelde porque, si bien es posible encontrar los elementos de este género en la novela, estos se encuentran a través de representaciones distintas. No existe un conde aristócrata y fúnebre a cargo de la trama, sino un hombre pelirrojo y apuesto; no hay un castillo o mansión en ruinas, sino un velero blanco y lujoso que se abre paso sin dificultad por las mareas; no vemos un puente que sirva como umbral entre dos mundos, pero tenemos un puerto en cada ciudad; no ocurre en una geografía remota, pero sí mayormente en mitad del mar, sólo al alcance de los tiburones.

María Negroni dice que la literatura gótica —la literatura fantástica después— surge como una respuesta ante el determinismo de los filósofos del Siglo de las Luces por querer dar orden al caos, es decir, la razón puesta como la lente única para mirar la realidad. Pero esta literatura, cuya primera manifestación, El castillo de Otranto (1764) que, como no podía ser de otra manera, nace de un sueño de su autor, además de inaugurar un movimiento, trae consigo un mensaje para el siglo xviii y sus pensadores: señores inteligentísimos, no es posible controlarlo todo, existe algo que queda fuera de su luz y es el deseo. «El deseo», apunta Negroni, «es amoral, la gente desea cosas que no están aprobadas por la razón».

En el poema «Abierta al deseo», del primer libro de poemas de Adriana Díaz Enciso, publicado en 1992, se lee: «Le llaman pecado y dicen que es oscuro / pero no es sino agua». El agua es el lugar donde la moral se descoloca. La necesidad de agua, por tanto, actúa como el anhelo de una demanda que aguarda en silencio, en lo más profundo de los personajes, y que espera sólo la oportunidad adecuada para emerger. El mar es el medio que permite la transición, es vehículo y lugar para desatar y saciar la sed por la sangre, que también es agua.

El deseo entonces (¿por qué iba a ser distinto?) atraviesa a las criaturas fantásticas, les da corporalidad. Por tanto, los vampiros, al pertenecer a otro plano vital que no es la muerte ni tampoco la vida, y cuya imagen está negada al espejo, a los ríos, a las ventanas, reclaman ese deseo y lo vuelven tan real que lo transmiten.

En La sed el deseo es el motor fundamental de los protagonistas. Sandra, una joven que trabaja en una tienda de ropa en Veracruz, busca constantemente desafiar sus propias pulsiones. Al mismo tiempo, no termina de asimilar la muerte de su padre, ahogado en el mar (de nuevo el agua). Entre estas dos líneas dramáticas se abre un vacío donde cabe la culpa, que es posible apreciar en las representaciones: tras un encuentro sexual inesperado, Sandra camina por la calle y se topa con un perro «grande, de sucios mechones rojizos», que sin razón alguna se levanta «y empezó a gruñir, sacándola de su ensimismamiento. Mostraba los dientes en un gesto feroz y tenía el pelo erizado sobre el lomo» (p. 115); al final no es la muerte, pero da un aullido largo y ronco.

Ese vacío es aprovechado por Izhar, un muchacho misterioso que enseguida le causará a la joven cierto interés, y que será la conexión para llevarla al velero Yun Llara con Samuel, que es el vampiro tutelar y experimentado. Este, como victimario, a través del control, secuestrará a Sandra para iniciarla, con mordida de por medio —como marca la tradición—, en el mundo de las sombras y la sangre. Sandra, por su parte, encontrará en las siguientes semanas una suerte de duelo por la pérdida de lo humano, para dar pie a lo monstruoso que es matar para vivir, a pesar de la culpa.

Durante varias páginas me detuve a preguntarme si el monstruo, como un ente de imaginación, tiene una ética en las historias. La respuesta que da Adriana Díaz Enciso es que sí. Poco a poco Sandra comienza a descubrir sus nuevas facultades, entre ellas la de indagar en el corazón de sus víctimas, se da cuenta de que en ellas sólo ve dolor y eso le genera pesar, desconcierto. Samuel, el viejo lobo de mar, le responde: «¿Qué más te da el dolor? Mira a tu alrededor. Dime si ves algún vestigio de la pena que acabas de adivinar en todos ellos. Mira cómo se divierten; cómo buscan, inconscientes, su placer. Son como animales, ¿no los ves? Si ves el dolor, si no lo ves, ¿qué importa? La gente lo vive y lo olvida. Pasa encima de él» (p. 250). Lo que debe hacer el monstruo es lastimar, matar, destruir. Pero Sandra, que además es católica, pide, exige castigo por sus acciones vampíricas.

La aceptación de su naturaleza, como parte de una nueva especie, la llevará a encontrar la belleza en el hecho de seducir para alimentarse, de extraer la sangre hasta dejar un cuerpo vacío, y de llegar a un extremo donde antes no podía siquiera acercarse. El costo es la eternidad y, en paralelo, la condena de no reconocerse nunca más en una superficie de cristal, el castigo de ser un eterno Narciso que en su curiosidad descubrirá, frente al agua del arroyo, una vida transparente, un organismo de aire, que siente lástima y soledad y furia, como en ese poema de Enrique Lihn:

Me miro en el espejo y no veo mi rostro He desaparecido: el espejo es mi rostro. Me he desaparecido; porque de tanto verme en este espejo roto he perdido el sentido de mi rostro o, de tanto contarlo, se me ha vuelto infinito o la nada que en él, como en todas las cosas, se ocultaba, lo oculta, la nada que está en todo, como el sol en la noche, y soy mi propia ausencia frente a un espejo roto.