(Teocaltiche, Jalisco, 1959). Es autor, entre otros libros de poesía, de Aquí no hay un bosque (Universidad de Guadalajara / Quimera, 2013).

La década de los noventa fue un punto de inflexión para la escena artística tapatía, un momento clave en que ocurrieron sucesos de distinta magnitud —la mayoría menores, que desembocaron en algunos mayores— cuya impronta aún es posible percibir.

En los años iniciales se produjo un cambio de tono en la atmósfera de la ciudad, una evolución notoria —que luego se vio como inevitable, a la luz del paso de la historia reciente—, de las formas en que se relacionaban por entonces los actores y agentes, hombres y mujeres, en los circuitos de la producción, el intercambio y la difusión artística en Guadalajara.

En ese momento de transformación y crecimiento confluyeron factores como la cantidad, la diversidad y la madurez de los artistas, así como la variedad de los grupos y disciplinas concurrentes, que no se redujo a la relación tradicional entre pintura y literatura, sino que incluyó a la música, el teatro, la poesía, la danza y, sobre todo, otras disciplinas como el diseño, la comunicación y la arquitectura, que entonces se consideraban emergentes, no desde la perspectiva de sus propios campos, sino por el papel que jugaban como elementos inéditos en la composición de este cuadro de gran formato.

El pegamento que ensamblaba este ambiente de efervescencia cultural, que en la nocturnidad tomaba por asalto galerías, museos y calles, e incluso casas abandonadas, era una especie de consonancia que encontraba su referente común en la aceptación, consensuada o displicente, de la multiplicidad de sujetos participantes, una suerte de conciencia de la diversidad y la diferencia avant la lettre que permitió, como no se había visto en muchos años, el diálogo, el debate, la colaboración y la competencia entre individuos e integrantes de disciplinas, medios, credos y manifiestos, germen de lo que actualmente es ya un tópico, un estado de cosas asimilado y naturalizado.

Para un observador externo, este espíritu de la época podía haberse traducido como la manifestación palmaria de unas ganas de hacer, basadas en la voluntad de concretar un ser distinto que provenía de este rincón provinciano, que era patente en sus comportamientos, pero quizá no tan consciente de sí mismo en términos de la formulación de un programa estético.

Esta manera de ver el mundo y, sobre todo, de reconocerse y reclamar un determinado lugar en ese mundo, permitió que artistas, curadores, gestores, espacios, proyectos, colectivos y talleres se establecieran, se reconocieran como parte de un abstracto gremio y se consolidaran paulatinamente en la ciudad; del mismo modo, permitió que asumieran este espacio-tiempo urbano como propio, revalidándolo como un territorio mental orgánico y promisorio, atractivo para habitar, consumir y producir arte en sus múltiples y confluentes manifestaciones.

Esta identidad implícita, que se produjo en los noventa como fase culminante de la década previa —gracias, entre otros, a personajes como Carlos Ashida, Rogelio Flores y Gabriela López Rocha, y a proyectos como Expoarte, fitac o el Centro Cultural Roxy, por mencionar los ejemplos más conocidos—, se decantó en algunos rasgos generales que hoy son plenamente reconocibles en la fisonomía artística de los agentes que actúan en este escenario.

Guadalajara en los noventa se constituyó en la práctica como un centro de arte contemporáneo, compitiendo, y por momentos, desplazando sin permiso a la Ciudad de México. Eran los tiempos de los sueños en marcha de la globalización que el salinato impulsó, de la flamante irrupción de la internet, ese misterioso invento recién nacido, que poco a poco empezó a borrar las fronteras análogas desde las abstractas almenas digitales. Esta atmósfera se decantó en una identidad con algunas características comunes: la difuminación de las fronteras entre el centro y la periferia; el abordaje de la subjetividad como un relato íntimo no exento de implicaciones políticas, urbanas y culturales, pero no reductible a ellas; el abandono de la noción de estilo; la utilización democrática de soportes como medios sólo subordinados a la intención artística; el cruce de los géneros y su cuestionamiento como cotos estéticos privados e infranqueables…

Julieta Beltrán

Lucila Rodarte

Del quiosco al Costco, una economía emocional plantea dar cuenta de un momento generacional que hunde sus raíces en esa época, a pesar de que el concepto de generación haya erosionado su sentido y pese a que quizá sus integrantes sean poco conscientes de este signo. Como ingredientes de cohesión persisten las edades de los participantes, su procedencia geográfica o su confluencia en trabajos y proyectos, a sabiendas de que, ya a estas alturas de la glocalidad, el lugar de nacimiento o la residencia pueden servir de marcadores de una perspectiva, pero también de que esta visión acota y matiza necesariamente las posibilidades de apreciación e interpretación de las obras, tanto en términos individuales como en conjunto.

Esta exposición muestra el trabajo de un grupo de jóvenes artistas que, a diferencia de generaciones anteriores, opera abiertamente con desparpajo y sin culpa, una emoción desconocida para quienes no crecieron ni se formaron bajo la premisa de rendir culto a autoridad alguna. Por ello, no les interesa sujetarse a la «obligación», tan preciada hasta antes de los noventa y todavía visible en los albores del nuevo milenio, de querer encajar en un modelo preestablecido de práctica artística, desdén que incluye los propios, difusos y abiertos límites del arte contemporáneo, lugar al que, al menos formalmente, pertenecen.

María José Petersen

Lucila Rodarte

El hecho de que desconfíen de consignas y proclamas no significa que no construyan un norte, que no se atengan a sus propios manifiestos particulares o personales al tiempo que se alimentan de nociones comunes más o menos reconocibles. Por ello, es posible advertir una continuidad entre los rasgos identitarios antes señalados, en temas e intereses compartidos, como la sustentabilidad, el feminismo y el género, la resignificación ética y estética de lo político y la revaloración del trabajo manual como procedimiento artístico.

Esta matriz temática se despliega a su vez en preocupaciones, imaginarios y formas de hacer específicas que confluyen en una especie de post-tradición aún en progreso, esto es, una construcción mental diversa, que muestra una cierta nostalgia por el poder constitutivo del mito y la comunidad —perdidos hace mucho como elementos estructurantes—, y al mismo tiempo reconoce, aunque no está dispuesta a abandonarlos, los espacios conquistados del individualismo, la virtualidad y la separación como factores distintivos de la vida actual.

Hiram Constantino

En sus obras se muestra una peculiar relación entre el mundo natural y el artificial, donde estos dos términos se confunden e intercambian funciones. Muchas veces, lo natural aparece como una aspiración urgente, que sólo es representable artificialmente, roto el enlace con el orden más primitivo. De ahí también la intención de recuperar la fuerza integradora de rituales, símbolos atávicos y mitos, el consecuente uso de materiales y formas de hacer tradicionales (cerámica, carrizo, materiales orgánicos), como medios legítimos de hacer arte contemporáneo, más allá del déjà vu folklórico o milenarista. De ahí también la observación de los cambios del medio ambiente desde una perspectiva íntima como estrategia para enlazarlos al entorno inmediato, al presente cotidiano. El paisaje como condición personal, no sólo como amor a la naturaleza sino como símbolo y reservorio de intimidad, a su modo, una dimensión espiritual.

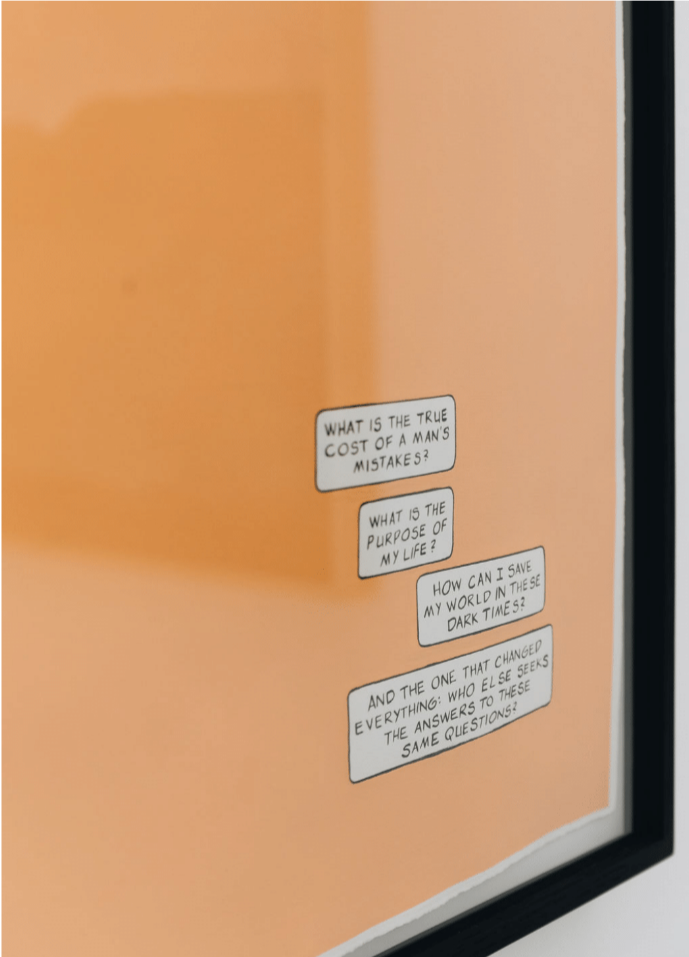

El mundo se percibe como un sistema complejo, pero amenazado, en el que lo efímero adquiere primacía en la inestable mediación entre el azar ciego y la múltiple necesidad. La inconsistencia de la condición humana se vuelve metáfora de objetos frágiles, precarios y vulnerables a punto de romperse sólo con la mirada. En otros casos, la aproximación a la imagen se produce por metodologías diversas que potencian las posibilidades críticas de la imaginación y la mirada científica y se confunden con relatos, ensayos, utopías. Se inventan máquinas inútiles basadas en la representación ininteligible para manifestar su sola presencia y su inutilidad, o que funcionan sólo en la medida en que permiten avivar la imaginación, proponer ficciones, articular formas alternativas de convivencia, esto es, otros modos sociales distributivos, otros mundos posibles.

Es visible también una intención de cuestionar la continuidad del paisaje, anclada en la domesticación de la memoria, observada a través de la emigración, la violencia y la invasión en el ambiente natural como metáforas molestas y escépticas del mundo real y simbólico, las cuales representan formas alternas de cuestionamiento, por tanto, nuevas formas de entender lo político. De este modo, la relación centro/periferia adquiere otro matiz al presentarse en clave de colonialismo, afincado desde su punto ontológico más básico, es decir, la raíz de la violencia explicada por la sola presencia humana en el mundo («La humanidad es un virus», dice la Matrix).

Lucila Rodarte

La misma analogía se produce en otros campos. Hay una especie de fluidez de género que transcurre libremente de los materiales a los agentes, esto es, del género como soporte al género como expresión sexual, fluidez que por igual admite la mezcla de temas, situaciones y escenas, que la liberal convivencia de soportes tradicionales y conceptuales, matéricos y virtuales, de imágenes y lenguaje.

Lucila Rodarte

A veces se identifican amor y cuidado como elementos disruptivos del imaginario del amor romántico. El fragmento y el efecto zoom (tan común en discursos visuales como el cómic o el porno) se usan como medios para captar la atención del observador en la tarea de conectar imágenes en que se representan escenas dispersas de valores como la intimidad, la familia, el cuidado.

Las historias familiares y ciertas prácticas sociales, como el deporte, son revisadas desde una perspectiva más personal que épica, privilegiando la lectura intimista por sobre las consabidas representaciones tribales, heroicas, raciales o patriarcales donde prevalece como escena culminante el momento en el que se produce el clímax de la victoria/derrota.

A veces, en fin, se muestran escenarios dramáticos como sitios disponibles para representar, en miniatura y vicariamente, historias autobiográficas, o no, de la reproducción cultural de nociones como la maternidad, el amor, el poder y la identidad. Estos juguetes —espacios alternos a la escenificación tradicional de las políticas del deseo, por momentos lúdicamente siniestros— permiten al espectador (y, sobre todo, a las espectadoras, a quienes parecen estar dirigidos expresamente) identificarse y/o distanciarse existencial y emocionalmente de la puesta en escena sugerida. Estas maquetas, por su proporción, portabilidad y permanente disposición, le dan la oportunidad de resignificar las experiencias vividas y los hechos ocurridos como un montaje, es decir, de convertir las historias personales en tramas de interacciones, todas los cuales son, por su carácter social y lingüístico, imaginaria o realmente, manejables.

La exposición Del quiosco al Costco, una economía emocional se presentó en la Galería Enrique Guerrero en la ciudad de México, del 9 de julio al 10 de septiembre de 2022. En la muestra colectiva participaron artistas jaliscienses o afincados en el estado, como Julieta Beltrán Lazo (Ciudad de México, 1997), Hiram Constantino (Guadalajara, 1987), Manuel García (Guadalajara, 1988), Valeria Peña (Los Mochis, 1997), María José Petersen (Guadalajara, 1991), Daniela Ramírez (Guadalajara, 1991) y Lucila Rodarte (Zacatecas, 1989). La curaduría estuvo a cargo de Rubén Méndez.