Peeping Tom lo sabía: de tanto usar la vista, la ceguera es, más que una maldición, el triunfo de la pasión por contemplar. Para los ilustradores turcos, la ceguera era un pase directo a la inmortalidad, y para Demócrito eran los ojos la enfermedad misma. «No son iguales el ciego y el invidente», según El Corán.

De acuerdo con Estrella de Diego (profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid), nuestra forma de mirar es una enfermedad que no nos permite observar: «La perspectiva de Occidente inventa en esa visión para la cual la lejanía —desde lejos, a lo lejos, de lejos— no sólo garantiza la distancia física, sino emocional, ver a medias». La distancia entre lo que vemos y nosotros nos hace cómplices del objeto contemplado, pero también nos infecta de observación condicionada. La distancia, donde según Walter Benjamin reside la crítica, resulta un mecanismo de control histórico y cultural. La distancia, ese ir y regresar sobre lo visto, no sólo remite a una posición heredada, también nos asegura que lo que vemos no nos hará daño, no nos afectará y no nos infectará. «Igual que sucede con ciertas enfermedades de la vista, las cosas que de verdad importan no se distinguen al estar demasiado lejos o demasiado cerca», insiste De Diego. Para John Berger, son las reglas del retiniano tradicional (materiales y técnicas) las que educaron nuestra forma de mirar el arte así, en la distancia, en este ir y regresar.

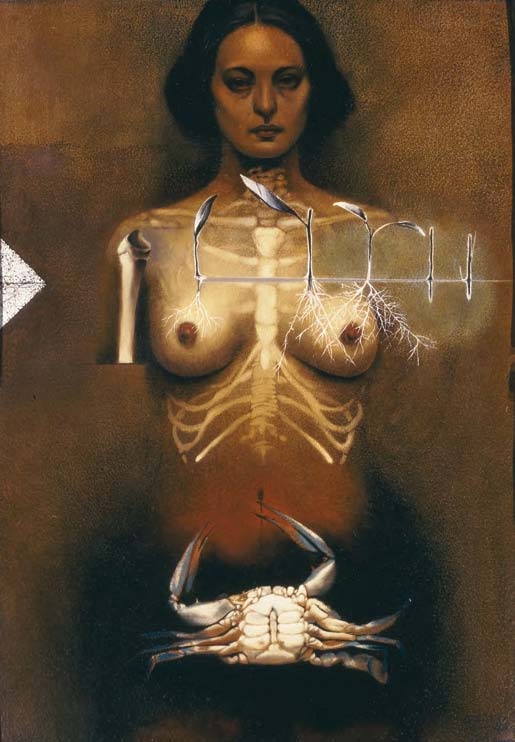

Pensando en la ceguera como triunfo sobre la enfermedad de observar, la pintura de Arturo Rivera nos recuerda las reglas de lo retiniano tradicional, de la perspectiva, el lienzo, el color o el trazo que de cerca se transforma en manchón, que de muy cerca se convierte en puntitos; pintura que no se puede tocar, y que sin distancia no se aprehende. En sus Diálogos de pintura (1633), Vicente Carducho alecciona: «Diferentemente se debe pintar una cosa que se ha de ver a cuatro pies de distancia, que la que se ha de ver a veinte, treinta o cuarenta, y diferente la que está en alto, que la que está en nuestro horizonte». La distancia como herramienta creativa.

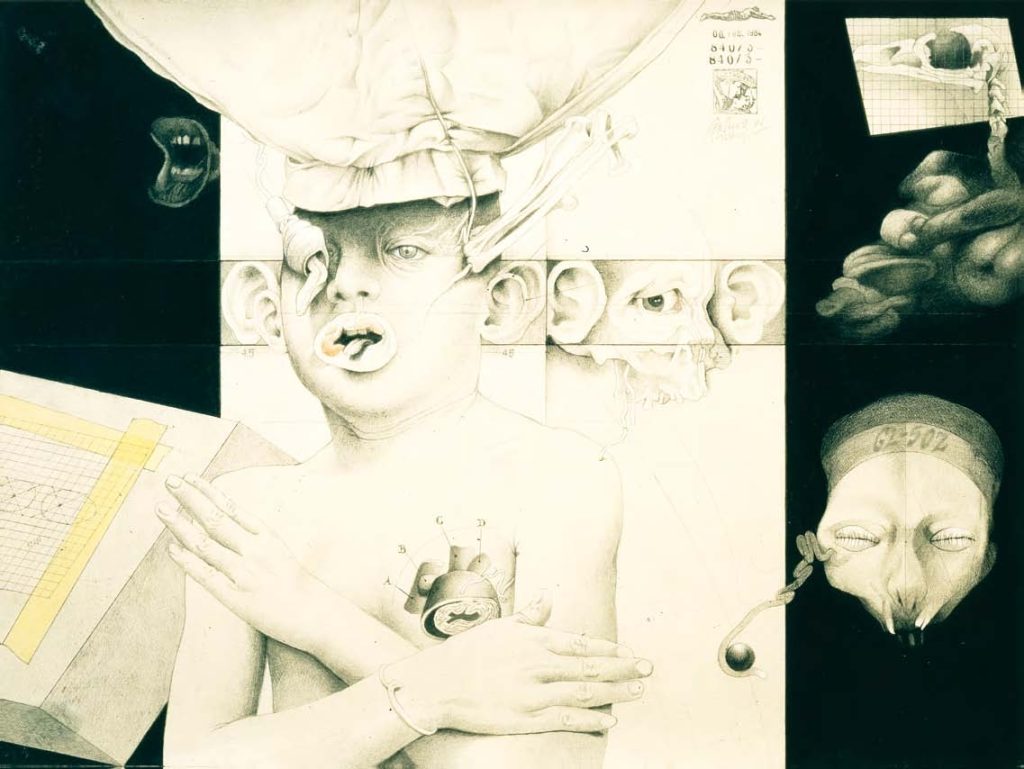

Pero la pintura de Arturo Rivera no sólo está formada para significar a través de la clásica distancia, también sabe utilizar este mecanismo de control para explotar sus límites: si observamos desde afuera —desde lejos, a lo lejos, de lejos— el artista produce, alevosamente, cada vez más distancias. Mucho de su trabajo se plantea en diferentes planos y con profundidades disímiles, a veces hasta con la intervención de otro observador, objeto o símbolo entre nosotros y la imagen central. Si hay que pintar pensando en la distancia, como dicta la tradición, entonces Rivera parece pintar pensando en todas las distancias, en las físicas y emocionales del espectador, pero también en las físicas y emocionales del tema de cada cuadro: a lo lejos un estudio de pintura, más cerca una serpiente y la mitad de un cráneo; de frente una mesa con instrumentos de disección; casi junto a nosotros, los espectadores, un murciélago extendido.

Desde lejos, un grupo de esquemas preparatorios (cálculos de perspectiva expuestos). A lo lejos un ratón. De lejos un cangrejo y una langosta. Entre el paisaje y el tema central, iconografía surgida en plantas y animales, y después, al frente pero guardando distancia —la prudente para «protegernos»—, la exposición de la naturaleza humana: deformaciones, heridas, ceremonias, estudios, recreaciones y meditaciones en torno a su aura («aura como la aparición única de una lejanía, que por más cercana que pueda estar, no representa otra cosa que la formulación del valor de culto de la obra de arte puesta en categorías de la percepción espacio-temporal», explica Benjamin). Aura descrita también a tres manos, a tres brazos, cabezas reducidas, esqueletos de tortugas, mariposas y papel milimétrico.

Un personaje de Arturo Rivera aparece con una herida en el costado derecho. Sus ojos están nublados. Está ciego. Ya se alivió.

Dolores Garnica

—