Puebla, 1976. Su libro más reciente es Fiebre (Impronta Casa Editora, 2025).

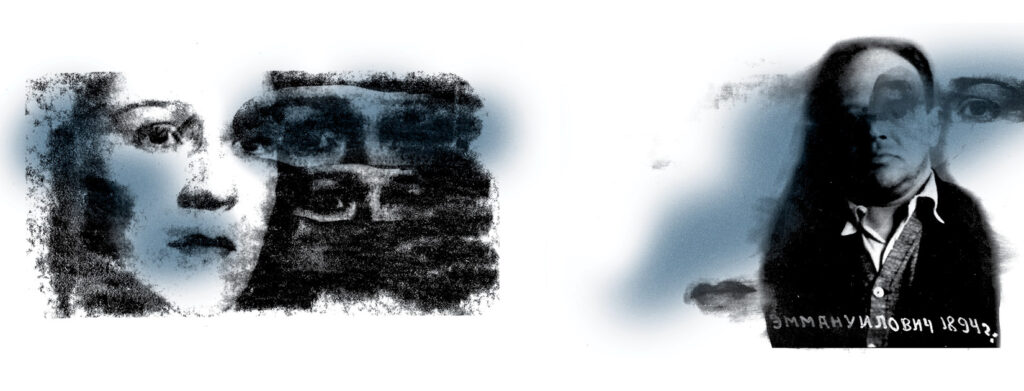

Isaak y Nellie, Isaak Bábel y Nellie Campobello, dos ángeles hermanos de la guerra. Aunque debería decirse Kiril y Nellie, o Isaak y Francisca, deslindando nombres de seudónimos, va a preferirse Isaak y Nellie, y es más: Nellie y Bábel, así la querencia del idioma por las palabras graves. Asisten a los dos últimos episodios —revoluciones, guerras civiles, enjambres de furia política, pueblos agónicos y fiebres fronterizas— donde los trenes no han acabado de sustituir a los caballos ni la marcha a pie, las ametralladoras y tanques a los rifles y mosquetones ni la matazón a distancia al cuerpo a cuerpo. Conviven batallas y escaramuzas, hay soldados y campesinos destripados y destripando. Pero Bábel participa en la guerra y Nellie no, Nellie da testimonio a veces sólo de un testigo más hondo y sin restos, su madre. Pero Bábel escribe cuando el bando por el que combatió está en el poder y Nellie no, porque hubo un gobierno villista en Chihuahua y un asomo de gobierno nacional y no obstante Nellie sitúa el comienzo de sus miniaturas cuando el villismo no tiene ya poder ni lo tendrá en el resto de los siglos xx y xxi. Pero Bábel claramente habría querido que su bando no hubiera tenido el poder —ese bando en el poder que lo fusilará la madrugada del 27 de enero de 1940— o no lo hubiera tenido de esa manera, para ser entonces un bolchevique convencido en la forma en que Nellie, al escribir, fue para siempre una villista convencida, es decir una villista sin poder. Pero Bábel tampoco tuvo nunca poder, como sí lo tuvo el bando por el que combatió, así que, a diferencia de Nellie, categórica, maniquea, urdió un poliedro de matices ínfimos, de pueblos que, comportándose al compás de su propia raíz, de pronto también ejecutan distancias y lealtades caprichosas, como esos mujiks de Leshniv, en la Ucrania occidental, que eligieron como atamán a «un joven cargado de espaldas y con gafas […], un muchacho judío cegato con la cara consumida y atenta de un talmudista». Pero las diferencias, a las que podría sumarse la fuga contrafamiliar de Bábel frente al apego de Nellie por las manos de su madre, pierden relevancia ante dos jóvenes bajo el idéntico mandato de dibujar su pequeño universo desquiciado, esa turba de culturas de larga cocción ahora trastocadas por la guerra. Todo mundo, es de suponerse, quería pintar lo mismo en Rusia como en México, pero nadie lo hizo como Nellie y Bábel en sus libros ya que no bastaba sólo la vivencia ni sólo el dominio de un estilo. Cartucho y Caballería roja, esos dos libros que son el mismo libro, son entonces el libro rusomexicano en las antípodas del nihilismo, pues con oponer la frialdad de Bábel y la tibia frialdad de Nellie a la frialdad del contemporáneo Jünger se comprueba que el canto de la guerra en Nellie y Bábel no es nunca la finalidad del lenguaje ni del mundo. En algún momento hay dos niños que se ubican o que cuentan ubicarse en una ventana, que se apostan ahí con dientes y chillidos porque ansían el despliegue de la calle, el pasar de gentes, los primeros ejercicios fisionómicos, la dulce latencia de un acontecimiento. «El viejo yace muerto, dice Bábel, la cara cortada por la mitad de un tajo, y la sangre azul cubre su barba como un pedazo de plomo»,[1] y Nellie dice que «la sangre se había helado, la junté y se la metí en la bolsa de su saco azul de borlón. Eran como cristalitos rojos». Es imposible la continuidad, la paciencia para prolongar, conducir de un sitio a otro, no hay puentes, sólo pedazos de puentes porque afuera también los puentes han sido destruidos con bombas o ni siquiera se construyeron. Lo que aparece no se ha visto, todo es inédito, así que hay que ver y recoger cristales. Un mundito resquebrajado en cristales. ¿Cómo ocurre, cómo se produce la cristalización no química ni stendhaliana sino verbal? Primero: aceptar lo inédito al narrar lo inédito. Desaparecen los largos períodos, la atadura de párrafos, la vista panorámica, la anticipación, la escritura como favor comunitario, y aparecen muchos huecos, cierta insensatez de los tiempos verbales, desorden, caprichos inatribuibles, cierto balbuceo, e impera la yuxtaposición. Se habla, donde hablar significa hablar al escribir, como si se fuera comprendiendo no, o no tanto, el sentido de los hechos sino su pura concatenación, su gramática, y no antes ni siquiera un minuto sino sólo al momento de hablar. Se habla, sí, y se distingue que una cosa lleva a otra o se junta con otra, y aun con eso lo inaudito e inarmónico de los hechos y los lenguajes deja un resto de cosa inmanejable en la escritura, cosa inmanejable que puede llamarse propiamente lo salvaje. Un manojo de frases alucinantes, nuncavistas, imposibles. «Habló en diez tonos distintos, para pedirle a un fantasma la misma cosa: maquinarias», dice quién sabe quién o cuántos a través de Nellie; «Los bizcochos del ama olían a crucifixión. Encerraban un néctar taimado y la furia perfumada del Vaticano», dicen cuántos siglos por boca del soldado Bábel. Sarmiento, fray Servando, Vasconcelos, entregan vehemencia a quien los siga, y vehemencia es acumulación, desear o resignarse a que una textualidad en relieve, una textura de varias capas, mullida, narcótica, envuelva y logre una persuasión provisional. Nellie y Bábel no acumulan, dan rotundidad: esparcen criaturas y cada criatura posee o es poseída por una idea del mundo y de ella hay puro asentamiento, manifestación transparente sin énfasis ni menos el camino a tal idea porque la idea no ha llegado, ha estado ahí siempre. Seres como cristales, oraciones que de pronto, de golpe, condensan la multiplicidad de la situación, las contradicciones, los desniveles intraducibles de la situación, minucias verbales filosas y absolutas que han de entretejerse, tirarse como dados en un tablero agujerado. De la ciudad de Berestechko, en Volinia, dice Bábel que «en lugar de gente recorren sus calles esquemas desleídos de las desdichas fronterizas», y dice Nellie de Parral que «sus calles llenas de caballerías villistas, reventaban, nadie tenía sorpresa, los postes eran una interrogación». No queda más que ritmo cortante, cesuras donde no se frecuentan, yuxtaponer, yuxtaponer, arrejuntar sin eslabones; se leerá el tablero o se leerán sus huecos, no puede ser de otra manera. Hay un mundo, un par de mundos en pedazos, pero esos pedazos y las fuerzas de la fractura también son elementos del mundo y han de verse. «Lo sacaron arrastrando, lo tiraron a media calle y los pedazos de su cabeza estaban prendidos de las peñas», dice Nellie; «En las casas en que el cosaco descubría objetos de su madre o la pipa del padre, dice Bábel, dejaba viejas acuchilladas, perros colgados sobre el pozo, iconos embadurnados de estiércol». Hay tripas y orejas rasgadas de sus cabezas y hallar normalidad, leer en Nellie y en Bábel aclimatación de la violencia es no leerlos y en cambio ver el juego, la plasticidad, la caricia a cada entidad del mundo, la agitación, el temblor de la vida, como lecciones implorantes a mí y a ti. ¿Podemos no leer parábolas especialmente ahí donde se nos reparten luminosas y hasta inexpugnables piedras puras? Aceptemos que Nellie y Bábel danzan en un filito, en una intemperie donde interrumpir es comprender, pintar es renunciar y atestiguar es desdibujar. Aquellas guerras, un mundo de mundos acribillado que en apariencia pide nomás frontalidad, constreñirse a vehículo que devuelva lo observado, en Nellie y Bábel se cruza con la necesidad de una mediación, un doblez enunciativo que, en el trance de lo imperioso, no obstante haga posible la astucia, el esmero, la insensatez, la maña. Un doblez que les permita hablar. Aguilar Mora recuperó a Nellie para todos nosotros hace treinta y cinco años y ahora le proliferan lecturas: ¿por qué no suele advertirse que la infancia en Nellie es invento? Aquello que Cartucho nos finta como deslumbre de niña fue la vivencia de una adolescente, una joven que, además, por la época, la guerra, por lo extraordinaria que uno presiente a su madre, creció y maduró en tres saltos. La infancia es en Nellie la mediación. Un velo, esa ficción, hace posible hablar, y para Bábel el velo es el seudónimo. Que se disfrace incluso de molokano, la secta pacifista cuya diáspora recién había arribado a Baja California, pudo ser treta de supervivencia, no hay duda, pero también su truco de aprendiz y callejero para salir de sí y mezclarse. Kiril Liútov, nombre explícito, descaradamente ruso, salvoconducto para sortear sus años en el Ejército Rojo y firmar textos como exiliado de su judaísmo. Cosacos y mujiks, polacos y judíos para el soldado Liútov son orbes igualmente rijosos, duros de pelar: oscuridades aterradoras y fascinantes. Infancia y eslavismo, pues, amoralidad y ajenidad bolchevique, ropajes para internarse ahí donde la mayoría cargó con su cámara fotográfica y soñó con el teatro de la sinceridad. Los inverosímiles cristales de Nellie y Bábel no son colecta antropológica ni retorcimientos sólo lingüísticos, sino sencillas aperturas a un mundo veteado de solapamientos y asperezas, de cuerpos y de piedad. Mezclar y yuxtaponer. Objetos de distintos estratos de pronto coincidentes, desinencias líricas que se doblan sobre una seca constatación. «Tras mi valla, sueña Bábel, se extendía un terreno baldío y allí se apilaban montones de polvoriento carbón, el viejo fusil disparaba mal, los asesinos, unos tipos barbudos, con dientes blancos, se acercaban cada vez más, y yo experimentaba el orgulloso sentimiento de una muerte próxima y en lo alto, en el azul del mundo, veía a Galina», y Nellie sueña bajo la misma trágica avidez: «y las vimos: estaban enrolladitas como si no tuvieran punta. “¡Tripitas, qué bonitas!, ¿y de quién son?”, dijimos con la curiosidad en el filo de los ojos».

[1] Lo dice Bábel junto a Ricardo San Vicente, su magnífico traductor.