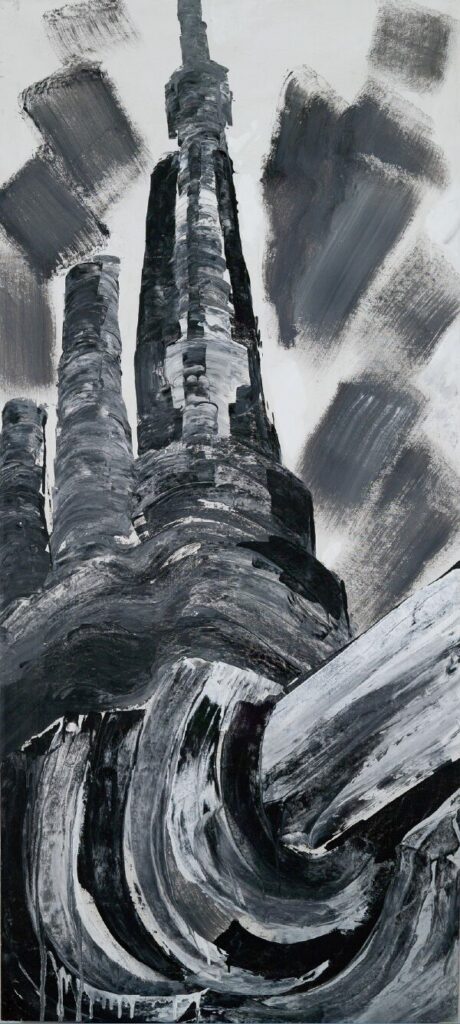

Schio, Italia, 1977. Estos textos forman parte de Notas a pie de página. Crónicas para releer (Universidad de Guadalajara, 2024).

Schio en mi memoria… y la de Hemingway

En el restaurante de Le Due Spade de Schio, donde yo de joven solía ir a beber con los amigos, desde 2006 hay una placa esculpida en piedra con un retrato y la inscripción «Ernest Hemingway», en memoria de cuando el autor estadounidense se hospedó allí en 1918.

Que el Premio Nobel de Literatura hubiera estado durante la guerra en mi ciudad natal y los alrededores era algo que todos sabíamos; pero quizás, más que una placa conmemorativa, lo que dejó Hemingway en nuestro imaginario adolescente fue el deseo rebelde de seguir sus caminos alcohólicos y aventureros; con más éxito en los primeros que en los segundos.

Entonces Schio era una ciudad cercana al frente donde se combatía la Primera Guerra Mundial. Hemingway, después de ser rechazado por el ejército y deseoso de ver el conflicto de cerca, llegó allí como parte de un contingente de choferes de la Cruz Roja estadounidense.

De sus correrías etílicas y recogiendo heridos por los caminos de montaña alrededor del pueblo, y de cruciales batallas en el Monte Pasubio, como la conquista del Monte Corno, baluarte de la defensa italiana contra los austriacos, quedan muchos rastros en escritos del autor: en las novelas Adiós a las armas y Las nieves del Kilimanjaro, en relatos de En nuestro tiempo y poemas como el que sigue (traducción mía del italiano):

Estábamos Ike y Tony y Jaques y yo, dando vueltas por el

[centro de Schio,

tres días de permiso y te sientes un fregón,

borrachos pero con el ojo abierto y avizor

mirábamos cómo se veían, ay dios, sólo mirábamos, dios

[mío…

Pero en Schio, además de mujeres, sólo hay paisajes que ver, muchos, casi demasiados. Nada más que paisajes y jardines hermosos donde beber («coñac, aunque no fuera Martell», recuerda el autor), y Hemingway, en cambio, quiere estar en el centro de la acción. Y la ocasión le llega entre el 20 y el 22 de junio de 1918, cuando arrecia la batalla decisiva sobre el cercano río Piave y se necesita de toda la ayuda posible. Su contingente es enviado a Fossalta, a las trincheras, donde finalmente Hemingway resulta gravemente herido y es internado en un hospital militar de Milán.

Pero la experiencia en el frente sería decisiva para él, tanto a nivel personal como para su incipiente obra literaria. La región del Véneto, donde se encuentra Schio y cuya capital es Venecia, quedaría para siempre en la memoria del autor: «Soy un viejo fanático del Véneto y es aquí donde dejaré mi corazón», escribía en 1948 sobre esta zona de Italia.

Y de la que conservó, además, muchos recuerdos y descripciones que aparecen en su obra: los primeros contactos con la guerra e Italia en Schio, su experiencia en el frente, sus cacerías y amores por la zona de Caorle, y sus noches bohemias en Venecia, donde contribuyó a hacer famoso el Harry’s Bar.

Recorrer ahora en perspectiva las andanzas de Hemingway es para mí no sólo revisitar tantos lugares de mi adolescencia, sino también sueños y aventuras que, por mi fascinación temprana por la literatura norteamericana, y en particular hacia autores de la «generación perdida» —y de las muchas, perdidas y malditas, que en ella se inspiraron—, dieron vida a un torbellino de sucesos que terminaron llevándome al otro lado del mundo.

Y asimismo, me llevaron a compartir con este autor cierta nostalgia, aunque desde perspectivas y tiempos diferentes, para mi pueblo natal. La imagen de un Schio lejano que quedaría en el corazón, y sobre todo en la imaginación, de ambos, pero que en realidad ya no existe, y que cada vez que regresas, te das cuenta de que quizás nunca existió como tal.

No regreses al viejo frente, si guardas en la memoria

imágenes de lo que sucedió de noche entre el lodo. Es

totalmente inútil, el frente es diferente de como era

entonces… y yo lo sé, porque acabo de regresar de una

visita a mi viejo frente, acabo de regresar de Schio.

Hemingway vuelve a Schio en 1922, ya casado y como corresponsal de un periódico de Toronto, y lo que encuentra lo describe en el texto «Un veterano visita el viejo frente», del que, para terminar, transcribo algunos fragmentos más:

Schio era el pueblo más bonito que yo recordara de los días

de la guerra, y no lo reconocí, y daría lo que fuera por no

haber regresado. […] Era un pueblo al abrigo de los Alpes y

tenía en sí toda la vivacidad, el divertimiento y la distinción

que se pudiera desear. Nosotros estábamos acuartelados

allí, perfectamente satisfechos, y siempre hablábamos de

qué maravilloso lugar era ese al que regresar para vivir

después de la guerra.

Aquello era Schio, pero ya no existía… Todo el brío se había ido de las cosas, continúa Hemingway.

Había un jardín en Schio, con las paredes recubiertas de

flores de glicina, donde íbamos a tomar cerveza durante las

noches calurosas, bajo una luna que nos bombardeaba y

hacía todo tipo de juegos de sombras con el gran plátano

que se extendía sobre las mesas. Después de un paseo por

el lanificio, en la tarde, entendí muy bien que no habría de

buscar aquel jardín. Tal vez, nunca había existido un jardín;

tal vez, en los alrededores de Schio, tampoco había habido

guerra.

El pasado estaba muerto, como un disco roto. Ir en pos del

ayer es de estúpidos; si quieres una prueba, vuelve al viejo

frente.

Rigoni Stern y los muchos nombres de la nieve

En 1985 hubo en mi ciudad una nevada histórica. Cayó más de un metro de nieve, cosa inusual, aunque se encuentre a los pies de los Alpes. Para mí, que tenía tan sólo ocho años, esa excepcionalidad cobró no obstante un sabor dulciamargo: pues tuve que asistir a ese evento atmosférico, único en mi corta vida, desde la ventana de mi cuarto, donde me quedé encerrado todo el tiempo que permaneció la nieve, hasta que empezó a derretirse y desaparecer. Enfermo de paperas, observaba triste cómo los demás niños se apoderaban con sus juegos del poblado paralizado de improviso en un blanquecino ensueño, repleto de extraños matices y sobrenatural silencio.

Esos sentimientos encontrados hacia la nieve se reforzaron por aquellos años con la lectura de un libro que encontré en casa de mi abuela, uno de los pocos que tenía en sus estantes, pero con el cual, sin saberlo, me adentraría a dos mundos que a lo largo de mi vida seguirían entrelazándose: el de la lectura y el de la historia reciente de mi patria chica; marcada por un fuerte apego al terruño y sus tradiciones, por un lado, y los dos conflictos mundiales, por el otro.

Ese libro era El sargento de la nieve, de Mario Rigoni Stern, autor originario de Asiago, pueblo de la región del Véneto ubicado en un altiplano a pocos kilómetros de donde nací.

Rigoni Stern fue un escritor que en su obra trató ambos aspectos que me interesaron desde niño: por un lado, las guerras; la Primera, que se combatió en las montañas alrededor de su altiplano natal, y la Segunda, durante la cual participó directamente en la operación Barbarroja, lanzada por Hitler para ocupar Rusia, en la que el ejército italiano fue dejado a su suerte después de que la Armada Roja y el gélido invierno ruso obligaran a la retirada a las tropas del Eje.

En la nieve de las estepas quedaron miles de cadáveres de soldados italianos, y muchos otros fueron mutilados: como mi tío abuelo Luigi, a quien se le congelaron tres dedos del pie, que tuvieron que amputarle en el campo; herida que, en ese momento, probablemente le salvó la vida, pero de la cual, muchos años después, empezaría la gangrena que lo llevó a la muerte.

La nieve, esa nieve y muchas otras, así como la guerra, aparecen en varios libros y portadas de libros de Rigoni Stern: además del citado Sargento en la nieve, que describe aquella trágica retirada desde Rusia, en La historia de Tönle y El regreso al don, en Estaciones y Cuentos de cacería.

Pero, por otro lado, en estos es omnipresente también el segundo aspecto que comparto con este escritor y que caracteriza su obra: el amor por el terruño, el añorado regreso a casa, la nostalgia por una patria lejana o devastada por la guerra, pero que siempre vuelve; como la naturaleza, otro de los temas recurrentes en Rigoni Stern, una naturaleza viva al igual que la historia local que continuamente se entrelaza con los grandes eventos mundiales.

Una historia, la suya y la de mi región, que tuvo origen hace centenares de años, cuando algunas poblaciones «chimbras», del norte de Europa, después de migraciones y guerras, decidieron establecerse en ese altiplano de difícil acceso, expandiéndose luego a los valles adyacentes; mismo camino que hizo con toda probabilidad el padre de mi abuelo paterno, a quien él nunca conoció y que al principio del siglo pasado bajó a Schio desde el altiplano para luego irse a la guerra y desaparecer, dejando a mi bisabuela embarazada y el apellido y la sangre chimbra en su descendencia.

Algo parecido a lo que hizo, aunque metafóricamente, Rigoni Stern: mantener viva y transmitir esa herencia, pero por medio de su literatura.

«Tengo muchas nieves en mi memoria», escribió en un texto que posteriormente fue recopilado en el libro Las vidas en el altiplano. «Nieves de avalanchas, nieves de alturas, nieves de montañas albanesas, de estepas rusas, de landas polacas, y también de competencias. Sin embargo, no es de esto que quiero hablar; hablaré de cómo las nieves, hace tiempo, eran llamadas en mi tierra».

Porque hay por lo menos seis maneras de nombrar la nieve en chimbro, idioma que todavía se habla en el altiplano de Asiago: empezando por la brüskalan, como se indica a la primera nieve de invierno, pasando por la sneaa, que es la nieve abundante, que finalmente se convierte en haapar cuando el invierno está por acabarse y que, como lo describe Stern —y como lo vi desde la ventana de mi casa a los ocho años, tristemente impotente—, «en la zona expuesta al sol se va por la tierra en miles y miles de gotas… hasta que aparece el oscuro suelo».

Vísperas sicilianas, a treinta años de las bombas

El tren se perdía como bicho negro en la oscuridad de la estación de Verona. Iluminado aquí y allá por trémulas luces, no se le veía inicio ni fin, y nosotros, uniformados en largas filas soñolientas y fumosas, íbamos llenando poco a poco los vagones. Destino: Palermo. Objetivo: operación Vespri siciliani (Vísperas sicilianas).

Mi aventura en el ejército había empezado cuatro meses antes, una fría mañana del primero de diciembre de 1997, también con un tren. Cuando me subí, todavía era un joven que pertenecía a un mundo que consideraba normal, que había fluido hasta entonces sin mayores problemas ni veleidades. Sin embargo, al bajar del tren fue como si hubiera descendido, más que a otra ciudad, a otro escalón de la existencia. En un santiamén, mi vida cambió por completo.

Tauriano, el cuartel al que me asignaron, era un centro logístico de tanques y cañones concentrados en medio de la nada, situado en el noreste de Italia a unos cuantos kilómetros de la ex Yugoslavia, en la frontera más al sur entre los bloques soviético y occidental que se fueron creando después de la Segunda Guerra mundial y a lo largo de la Guerra Fría.

Sin embargo, esa noche de marzo de 1998 nuestro destino era otro: después de un largo viaje de casi treinta horas desde el norte, reptando por toda la bota, llegamos al extremo sur de Italia, a Sicilia, donde entre los años 1992 y 1998 se implementó un operativo militar para combatir a la mafia.

El ejército realizaba operativos de patrullaje en las calles de las principales ciudades de la isla, donde custodiaba las 24 horas lugares estratégicos, como el Tribunal de Palermo o casas de personalidades que pudieran haber sido blanco de represalias por parte de los clanes mafiosos.

Yo fui asignado durante los meses que estuve en Palermo al puesto de guardia de un edificio donde nunca supe con certeza quién vivía, aunque se rumoraba que pudiera ser la madre del juez Giovanni Falcone, quien murió en un atentado de la mafia por sus investigaciones que desmantelaron buena parte de la organización delictiva a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Mil kilos de explosivos estallaron cuando con su esposa y su escolta estaban cruzando el puente que conecta a la ciudad de Palermo con el aeropuerto Punta Raisi, en mayo de 1992, por orden del boss Totó Riina.

Fue justamente ese atentado, y en el que murió su sucesor, el juez Paolo Borsellino, pocos meses después, los que hicieron tomar la decisión al gobierno italiano de mandar el ejército a las calles de la isla sureña por motivos de orden público, operación denominada Vespri siciliani, nombre de una ópera de Giuseppe Verdi basada en un hecho histórico, la insurrección de Sicilia en contra de la dominación francesa en 1282.

Se dice que la historia la escriben los ganadores. Y los ganadores, en este caso el gobierno, dicen haber propinado un golpe mortal a la mafia con ese operativo. Sin ánimos de menospreciar los resultados que obtuvo el ejército, con la fundamental colaboración de la sociedad civil y de organizaciones civiles de diferente tipo en la lucha contra la mafia, que desde entonces ya no fue la misma, en libros como Mafia Export, de Francesco Forgione y la Historia de la mafia, de John Dikie, se puede leer cómo las organizaciones mafiosas, lejos de haber desaparecido, han logrado evolucionar y adaptarse al cambiante mundo capitalista y globalizado para mantener sus tráficos e influencias ilícitas.

Por mi parte, lo que vi fue sin duda diferente a la visión oficial. Vi a una Palermo invadida por oleadas de jóvenes que procedían de diferentes lugares de Italia quienes, cuando no estaban de guardia, poblaban como una horda salvaje calles, playas y bares de la capital siciliana.

El cuartel de Palermo era un fermento continuo, de donde salían y entraban día y noche las rondas. Una Babel de miles de dialectos de toda Italia donde se fumaba mariguana a escondidas en las esquinas o en los baños, y se pasaba de una borrachera a otra y de un turno a otro, cambiando apresuradamente la ropa civil por la militar y la botella por el fusil. El puerto era el escuálido escenario donde jóvenes militares iban a comprar droga con marroquíes siniestros o altos negros de África occidental, y de furtivas copulaciones con chicas africanas que se dejaban penetrar «de perrito» por cincuenta mil liras, parados en la oscuridad, en medio de una playa que de tan negra no lograba distinguirse del mar, mientras la gente pasaba como sombras alrededor.

Desde los puestos de guardia, cargando soñolientos nuestros rifles, con los guantes agujereados por los cigarrillos que fumábamos escondiéndolos en el hueco de la mano, veíamos pasar a grupitos de chicos que, montados de a tres en sus motos, se burlaban de nosotros, nos mostraban el dedo medio o nos gritaban insultos. Expresiones evidentes de cierta animadversión hacia el ejército que se percibía en toda la ciudad; de una barrera infranqueable entre nosotros y los palermitanos.

Por todo ello, me queda claro que si hay alguien que ha logrado ganarle a la mafia, es la gente de aquellos lugares que, con sus actos, desde pequeños hasta heroicos, como el juez Giovanni Falcone, han arriesgado o sacrificado su vida para intentar extirpar este cáncer que sigue carcomiendo la vida no sólo de Italia, sino de todo el mundo.

Nosotros y nuestro ejército caricaturesco, nada más nos subimos a un tren y bajamos de otro, y a otro y otro más, yendo y viniendo hasta que, de repente, el día menos esperado, pisamos de nuevo el suelo de casa, y la tan añorada normalidad.