Navàs, Cataluña, 1996. Este cuento forma parte del libro Animals inexpressius (L’Altra Editorial, 2025).

Traducción del catalán del autor

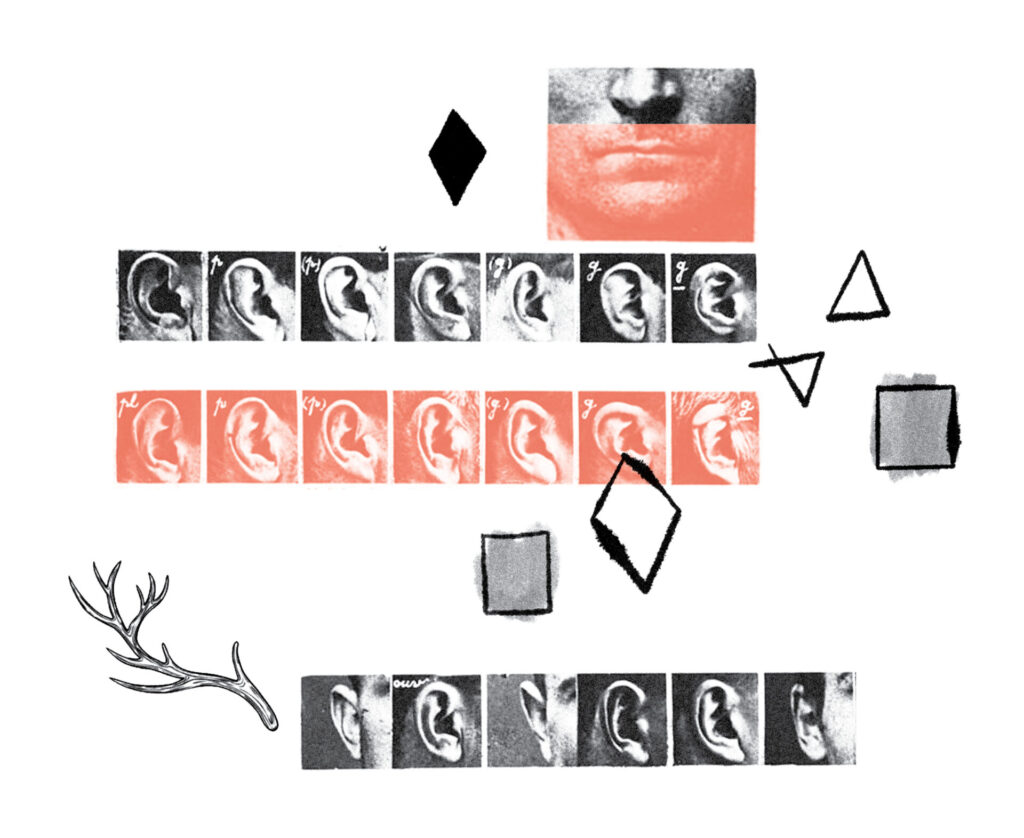

Todo es blanco. En un susurro, el hombre le dice al niño que tienen que buscar el silencio. Que el silencio se esconde. Se esconde como los ciervos y como los zorros. Se esconde dentro de las madrigueras y dentro de los árboles. Se esconde bajo tierra como los topos. Se esconde en lo más profundo del bosque y en lo más hondo de las personas. El hombre le dice al niño que sin el silencio no podrán lograrlo. Que el silencio es muy importante. Que hay que encontrar un silencio que sea tan silencio que se pueda oír como si fuera otro ruido más. El silencio es transparente. Y por eso normalmente no se ve. Pero cuando se hace visible, el silencio se vuelve de color blanco. El niño mira el bosque, cubierto de nieve. Mira el mundo con toda esa nieve sobre los hombros. Debe de pesar, toda esa nieve, sobre los hombros del mundo. Toda esa nieve amontonada sin orden en las ramas de los árboles, acumulada sobre las rocas, sobre los arbustos, sobre las hojas, desparramada sobre las madrigueras, encima de todos los troncos y de todos los tocones. Le impresiona ver toda esa nieve, y le recorre un escalofrío parecido al que sentirá muchos años después, cuando vea un iceberg inmenso muy de cerca por primera vez en la vida. Todo es blanco. Un blanco resplandeciente, cegador. Un blanco que hiere los ojos, como una ceguera. El sol empieza a filtrarse, lento, entre la sombra de las ramas y hace que la nieve centellee, dibujando geometrías imposibles sobre todas las cosas. Rombos y cuadrados y triángulos y pentágonos de color amarillo. El hombre camina con esfuerzo, levantando mucho las piernas. Con cada paso que da, el pie se le hunde en la nieve hasta media pierna. Como si el mundo intentara tragárselo una y otra vez sin conseguirlo. El niño, detrás de él, tiene dificultades para seguirle el paso. Maldice internamente sus piernas cortas y sus pies pequeños. Tiene frío y calor al mismo tiempo: un iceberg en llamas. Nota pinchazos irritantes y persistentes en la raíz del cabello. Como insectos. El hombre se vuelve hacia él un momento, le lanza una mirada grave, con las cejas compasivas y la boca torcida en una mueca entre resignada y empática, y le dice que se dé prisa. El niño se detiene, se recoloca el guante de la mano izquierda y suspira. El vaho se le arremolina delante de los ojos, blanco y vaporoso. Mira hacia arriba. Las ramas negras, agrietando el cielo inmaculado, del mismo color que la nieve. El cielo blanco y la tierra blanca. La tierra como un espejo del cielo. O el cielo como un espejo de la tierra. El niño recobra el vigor, y en un impulso de energía imprevista, echa a correr para alcanzar a su padre. Llevan las botas mojadas y los abrigos abrochados hasta el cuello. El niño le pregunta al hombre cuándo encontrarán el silencio. El hombre le manda callar, y le dice que el primer paso para encontrar el silencio es no decir nada. Tenemos que encontrar un silencio tan limpio como la nieve. Un silencio que sea como el cielo y como la tierra. Un silencio sin ruidos. Un silencio sin palabras. Un silencio sin nada. Un silencio que sólo sea silencio. Y el niño le pregunta cómo sabrán, cuando lo encuentren, que ese silencio es el que buscan. El hombre le dice que lo sabrán. Que podrán oírlo. Lo oiremos en los oídos, bajito, como un secreto. Y será de color blanco. Y siguen avanzando con dificultad entre los abedules pelados y las cortezas rugosas y heladas. El niño observa los ojos concentrados del hombre, unos ojos del color del ámbar, con las pupilas negras y pequeñas, como mosquitos atrapados en resina fósil. Unos ojos del color del fuego. Encendidos como una hoguera. Ardientes como brasas vivas. Unos ojos que buscan, que no se detienen, que se mueven en imperceptibles latidos nerviosos de un lado a otro del bosque en busca de cualquier indicio de vida. El hombre lleva la escopeta colgada a la espalda. El niño, que vuelve a quedarse atrás, la observa con un respeto silencioso y prudente. La correa de cuero le cruza en diagonal desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha, y el arma, vertical, dura y brillante, apunta al cielo y se balancea mientras el hombre camina. El niño tiene ganas de quitarse las botas. Se siente los pies entumecidos. De repente le da miedo que le haya entrado nieve, porque cuando se quite los calcetines tendrá las plantas de los pies arrugadísimas, como el rostro de un anciano centenario, como la corteza de un árbol longevo. El hombre se detiene de golpe. El niño lo mira, expectante: las piernas ligeramente flexionadas y en tensión, el torso rígido, los ojos pacientes. Y en voz baja pregunta al hombre si ha oído el silencio. El hombre alarga el brazo y le muestra la palma de la mano, con los dedos extendidos. La mano suspendida en el aire, marcando una distancia. El niño entiende que ese gesto y esa mano quieren decir que se calle. El hombre estira el cuello y ladea un poco la cabeza. Ha perdido los ojos en un punto impreciso de la nieve. El hombre y el niño están tan quietos que pasan a formar parte del paisaje inmóvil y silencioso que los rodea. Todo es blanco. También el silencio. El silencio es de color blanco. Blanco porque el blanco no parece un color, pero lo es. Igual que el silencio, que no parece un sonido, pero lo es. El hombre, con movimientos cautelosos, lentos y precisos, echa el hombro hacia delante en un gesto imposible, como si fuera a dislocárselo, como si el omóplato fuera a desprenderse y salir volando como un disco. Con las manos sigilosas, coge la escopeta y se la descuelga sin hacer ruido. Se arrodilla sobre la nieve. Alarga los brazos y, sosteniendo el arma con una firmeza de plomo, apunta hacia adelante. El dedo inmóvil sobre el gatillo. El corazón del niño late con una impaciencia muda. La sangre le entra y le sale de los ventrículos a borbotones. Una ola de calor le sube de los pies a la cabeza y luego se le extiende por todo el cerebro. Y después el cuerpo se le vuelve a enfriar. Se nota los ojos hinchados y frágiles. Los dientes duros y temblorosos. La boca helada. La lengua inhábil, anestesiada. Todas las cosas del bosque se despiertan bruscamente, salen de golpe del sopor en el que estaban, y se tensan, se enrigidecen, se endurecen en un gesto instintivo de defensa. El cielo podría romperse. Podría romperse en mil pedazos como un espejo. Resquebrajarse como lo hacen las superficies heladas bajo un peso inesperado. El cielo podría lloverse a sí mismo. Una lluvia de trozos de cielo sobre el niño y sobre el hombre, como un granizo rabioso, la furia inexplicable del mundo. El niño cierra los ojos para que los párpados le abriguen las córneas, y porque tiene miedo de que el cielo le caiga encima como un panel de cristal. Y cuando cierra los ojos, todo es negro. Y con la paciencia de los depredadores y los párpados firmemente cerrados, el niño espera la detonación. La detonación que sonará furiosa dentro de todo ese negro, y también fuera, dentro de todo ese blanco. Una detonación precederá, diligente, la trayectoria inevitable de la bala. Un segundo. Dos segundos. Tres segundos. Silencio. Le parece que puede oírlo, ese silencio. Lo oye. Es una especie de zumbido apagado, un zumbido tenue deslizándose por el color negro con la imperceptibilidad amortiguada de los ultrasonidos. Es un susurro secreto, en el umbral de lo inaudible. Y abre los ojos. Y dice: Lo he oído. Y mira a su padre, que ya no está arrodillado, que se ha puesto de pie y se ha vuelto a colgar la escopeta a la espalda. He oído el silencio. Lo he oído. Lo dice en un susurro arrastrado pero nervioso que le sale de la boca en forma de vaho y aliento caliente. El hombre se gira de pronto y lo mira con ojos desorientados, perdidos. ¿Qué dices? El niño se le acerca, caminando deprisa. He oído el silencio. Lo he oído. Pero no era blanco. Era negro. El hombre sonríe. Le acaricia la cabeza con la mano abierta, sobre la lana del gorro y sobre la borla blanca y despeinada. El tacto suave y acogedor dentro de la palma fría y blanquecina. Eres un niño muy listo, le dice. Y vuelve a sonreír. Venga, vamos. El hombre se pone a andar de nuevo, y el niño le sigue, obediente. Todo vuelve a ser blanco. Un blanco tan blanco que parece que hayan borrado el mundo. Un blanco tan blanco donde todo podría volver a nacer y volver a morir. Las botas crujen en la nieve. El hielo forma figuras rígidas sobre la hierba helada, sobre los troncos caídos, sobre la leña apilada por algún leñador. El niño piensa en su padre en casa. En su padre en casa, frente al fuego. En su padre en casa, frente al fuego, tocando la mano de su madre sobre el apoyabrazos del sillón. Y en la mano de su madre dejando los dedos quietos para que su padre juegue con ellos. Las uñas de ambos repicando unas contra otras, los dedos entrelazados con reflejos de color naranja, los nudillos frotándose, las muñecas girando. La voz de la madre. La voz de la madre, que era como la nieve. Blanca, suave, vulnerable, siempre a punto de derretirse. La voz de la madre que, como la nieve, lo envolvía todo y daba frío y calor a la vez. El hombre camina y camina. El niño camina y camina detrás de él. Sólo se oyen sus pasos y el aire caliente saliendo de sus bocas y de sus narices en un jadeo cansado. El hombre vuelve a detenerse. Mira al niño y le dice: Lo oigo. Lo dice en un susurro. Lo oigo. Se señala la oreja con el dedo índice. Escucha. ¿Lo oyes? El niño aguza el oído. ¿Lo oyes? Pero el niño no lo oye. Esta vez no. Lo oigo. Está aquí. Y el hombre se acerca a un arbusto blanquecino y seco, y se agacha. El niño, detrás, hace lo mismo. Está aquí. El silencio. Está aquí. Y vuelve a descolgarse la escopeta de la espalda y apunta hacia adelante. El niño asoma la cabeza desde detrás del arbusto muy despacio. Ve la nieve y ve los árboles. Ve el bosque, sin fin. Ve las sombras largas y los rayos de sol, brumosos, cayendo verticales como cortinas espectrales sobre la tierra blanca. Y ve al ciervo, parado, escarbando la nieve con el hocico. Ve sus astas, imponentes, como ramas, y los ojos negros y brillantes, un poco tristes. Y después mira a su padre. El lateral de la culata de la escopeta pegado a la mejilla. El párpado de un ojo cerrado con firmeza y lleno de arrugas. La pupila del otro clavada en la mira. Un ojo muy abierto. Un ojo que ya no es del color del ámbar. Ahora es de color blanco. El niño piensa que ese ojo no es el de su padre. Ese ojo no puede ser el de su padre. El ojo de su padre es como el fuego. El ojo de su padre es como las llamas. Vivas y altas y siempre en movimiento. Pero ahora el ojo de su padre es como la nieve. Inmóvil y gélido. Un ojo de fuego apagado. Un ojo de ceniza. Un ojo de escarcha. Un ojo muerto. Entre la boca del cañón y el corazón del ciervo se dibuja una línea invisible, precisa, nítida. El ciervo avanza unos pasos, lentamente, con la parsimonia de quien no conoce el tiempo porque el tiempo es algo que sólo es de los hombres. Mueve la cabeza con dificultad, como si las astas le molestaran. Una rama cruje no muy lejos. El ciervo levanta la cabeza y se pone en estado de alerta. Las patas rígidas, el hocico en alto, los ojos atentos. Unos ojos listos que de repente se han despojado de la tristeza como de un disfraz. El dedo del hombre sobre el gatillo. Las falanges del dedo blanquísimas y frías, la piel tensa, la mano rígida. La boca del cañón, negra y amenazadora. El niño no oye el silencio. No oye el silencio, pero quiere oírlo, porque su padre lo ha oído. Cierra los ojos otra vez. Y todo vuelve a ser negro. Tan negro que las cosas no podrían vivir dentro de ese color tan lleno. Y dentro de ese negro, ahora sí, vuelve a oírlo. Por fin. Es el silencio. Ligero. Afilado. Como un corte superficial y sutil, pero largo e interminable. Un silencio como un hilo. Un hilo fino, casi invisible. Lo oye con una claridad desgarradora. Lo oye con tanta claridad que podría tocarlo con la yema de los dedos. El silencio es de color negro. Esta vez también es de color negro. Y mientras escucha el silencio, espera la detonación que vendrá a llevárselo violentamente. Espera la detonación que lo hará trizas como si fuera de cristal. Espera la detonación que cortará ese hilo de forma abrupta y agresiva. Espera la detonación que convertirá todo ese negro en blanco otra vez. Y esta vez sí. Esta vez la oye. El sonido del tamaño de un puño. El sonido del tamaño de un pájaro. El sonido que se le mete sólido en los oídos y le recorre el pabellón auditivo una y otra vez, incansable, como lo hace la sangre dentro de los cuerpos, y el tímpano que le vibra y le envía impulsos nerviosos al cerebro. Precisos como dardos. Afilados como carámbanos. Y el negro deja de ser negro, y el silencio deja de ser silencio, porque el niño abre los ojos. Y todo es blanco. Y en medio del blanco ve al ciervo, caído sobre la nieve. Lo ve arquearse dolorosamente y sacudirse. Herido, se esfuerza por levantarse, pero cada vez que lo intenta se vuelve a caer, porque las patas le fallan y todo él se ha vuelto de una fragilidad delicada. Y el niño ve el agujero de la bala en el cuerpo del animal. Y ve la sangre oscura saliendo del agujero y manchando la nieve. Y ve la nieve teñirse de rojo. Y ve el rojo avanzando implacable sobre el blanco, extendiéndose como la lava de un volcán. El ciervo emite un sonido extrañísimo. Un sonido remoto e inhóspito. Un sonido en una lengua incomprensible. Un sonido en la lengua del mundo. Y, finalmente, deja de moverse. Inclina un poco la cabeza y se queda totalmente quieto. Y en ese último movimiento de cabeza, en aquel último intento de vivir antes de abandonarse, los ojos del animal se cruzan con los ojos del hombre y luego se apartan de los del hombre y se clavan en los ojos del niño. Como si con la llegada de la muerte buscara, en un retorno ancestral, algún indicio de origen, el vestigio de algo nuevo. Y se muere mirando los ojos del niño. Dos ojos muertos conectados con dos ojos vivos. Y todo alrededor de esos ojos: blanco. El niño no puede apartar la mirada de esos ojos muertos, que parecen seguir mirando, porque brillan igual que cuando estaba vivo, pero ahora vuelven a ser tristes y vulnerables. En esos ojos ha quedado grabado para siempre el miedo a morir. Le recuerdan los ojos de su madre. Y se los queda mirando tanto tiempo que esos ojos dejan de pertenecer al ciervo, dejan de pertenecer al cuerpo muerto del animal, dejan de pertenecer al mundo. Esos ojos dejan de parecerle ojos. Como hipnotizado, se acerca al animal, sin dejar de mirarle los ojos. Y es entonces cuando se da cuenta. En el reflejo blanco de las córneas, el niño ve la nieve, y dentro del reflejo de la nieve, se ve a sí mismo, y la silueta lejana del arbusto, y también la silueta de su padre, un poco más pequeña, que observa el cadáver aún caliente. El mundo recogido dentro del reflejo de esos ojos muertos, como si el mundo también estuviera muerto, dentro de esos ojos. El hombre se acerca al niño y se pone a su lado. Ya no hace falta esconderse de nada. Ya no hace falta ningún silencio. Pero el niño no se mueve. Sigue mirando al animal muerto. La muerte dentro del ciervo lo absorbe. La muerte dentro del ciervo quiere succionarlo por aquel agujero de bala. Y es entonces cuando vuelve a oír el silencio. Nítido y claro. Ahora no es de color negro. Ahora es un silencio de color blanco, como un llanto hondo y expansivo que viene de debajo de la nieve, que viene de dentro de la tierra. Y luego mira a su padre. Mira a su padre para detectar, en algún rasgo de su rostro, en algún movimiento irreflexivo de las pupilas, en alguna expresión fugaz de reconocimiento, si él también lo oye, ese silencio blanco. Necesita que él también lo oiga. Pero el hombre, esta vez, no lo oye. Esta vez el silencio está demasiado lejos de él. Y el niño lo sabe porque el hombre vuelve a colgarse la escopeta a la espalda con un gesto despreocupado, casi torpe, y le seca una lágrima de la mejilla con la muerte aún en los dedos, paciente, insoportablemente tibia.