Guadalajara, Jalisco, 1971. Su libro más reciente es La mala memoria (Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro, 2020).

Aunque bajo la tierra

mi amante cuerpo esté,

escríbeme, paloma,

que yo te escribiré.

Miguel Hernández

Dantés lo reconoció muy fácilmente.

¡Tanta era la minuciosidad con que se lo haba descrito el abate Faria!

No cabía la menor duda, el tesoro estaba allí seguramente.

No se hubieran tomado tantas precauciones para nada.

Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo (II, 1)

Uno

Hace unas semanas pasé por el lugar donde estuvo durante mucho tiempo la oficina de correos de mi barrio, que cerró hace al menos un año. Lo supe un día que llevaba uno de mis libros para enviárselo a una amiga y me encontré la puerta cerrada, con una nota que anunciaba el cambio y un croquis con la nueva dirección. Me tardé un poco en comprender que me estaban mandando a la oficina central de Correos, en pleno centro de la ciudad. El centro no me queda tan lejos pero, aun así, preferí esperar al día siguiente y enviar mi libro por paquetería.

Desde entonces, había pasado muchas veces por ahí sin averiguar el giro del negocio que remplazó la oficina postal. Pero ese día, al ver movimiento en el lugar, tuve una reminiscencia visual muy fuerte: creí ver de nuevo el camión de reparto del que bajaban o subían los costales llenos de cartas. Tras ese recuerdo llegaron más imágenes visuales, táctiles y auditivas. Recordé la emoción que me daba ir ahí a dejar cartas y pedir que no las sellaran, sino que me vendieran estampillas. Me gustaba pegárselas a los sobres y, al final, calcular los días faltantes para que mis envíos llegaran a buen puerto.

Tengo mala memoria, pero cuando me asaltan los recuerdos, me cuesta contenerlos para poder ocuparme de cosas más urgentes. Pero qué puede ser tan urgente que me impida revivir ahora el reflejo, condicionado por el silbato del cartero, de correr hacia la puerta para ver si hay alguna carta para mí. En esta época, eso que acabo de escribir puede parecer una exageración: los carteros no siempre usan sus silbatos —cuando llegan a un domicilio, es común que prefieran sonar el timbre— y rara vez dejan algo más que recibos, alguna revista del servicio de cable o el sobre vacío como recordatorio de que el 12 de noviembre es el Día del Cartero. Como afirmó Jorge Ibargüengoitia en un artículo publicado hace más de cincuenta años: «hay que aceptar la realidad: que ese oficio ya perdió su romance, si es que una vez lo tuvo».

Es verdad que la decadencia del servicio postal mexicano empezó hace mucho tiempo, pero debo decir que he tenido muy buenas experiencias con él. A principios de los años noventa, Mariana, una amiga que estudiaba conmigo en la Escuela de Música, se fue a Austria a estudiar alemán y violonchelo. Nuestra amistad, que era muy cercana, se mantuvo en la distancia gracias al correo. Mariana me contaba sus aventuras en Linz en cartas muy largas, de cuatro o cinco hojas de un papel tan delgado como el de fumar, escritas por ambos lados, con márgenes muy estrechos. Leerla era tan divertido como platicar con ella en persona e incluso mejor que hablar con ella por teléfono.

Hoy en día las llamadas locales e internacionales no cuestan casi nada. Además, se pueden hacer videollamadas de forma casi gratuita entre dos continentes. Pero a finales de los años ochenta y principios de los noventa las llamadas telefónicas locales eran caras porque las tarifas eran diferenciadas: los primeros tres minutos tenían un precio accesible y los siguientes costaban mucho más. Después de media hora de charla, chismes y risas descontroladas, yo escuchaba que alguien levantaba el auricular en otra habitación de mi casa y respiraba de forma acelerada, como para hacernos saber que quien estaba al otro lado del teléfono estaba cada vez más enojado.

Si Mariana y yo no nos despedíamos, mi padre colgaba para volver a resoplar a los diez segundos. Nunca nos dimos por vencidas mientras mi amiga vivía en Guadalajara, pero cuando se fue a vivir a Europa ambas escribíamos como si nos pagaran por cada renglón. Además, nadie nos interrumpía y podíamos volver a leernos tantas veces como quisiéramos.

Dos

A los diecisiete años estudiaba música y admiraba muchísimo a mi profesor de piano, un alemán que me contaba cómo eran la educación y la vida en su país. A quienes lo teníamos como maestro, nos enseñaba a tocar las sonatas de Bach, Mozart, Schubert, Schumann, Beethoven y Chopin tratando de imaginar el sonido de las obras para piano interpretado por una orquesta. Aprendíamos también que las obras musicales están formadas por frases y que, por lo tanto, hay que respirar entre ellas, como al hablar o cantar. Y que la música está relacionada con la pintura, la escultura, la poesía y la historia artística de la época de cada compositor. Creo que todas —era un grupo pequeño formado solamente por mujeres— estábamos un poco enamoradas de él.

Una tarde de 1994 me encontré en el centro a la mamá de Mariana, que había sido mi primera maestra de piano unos años antes. Me dijo que Lufthansa tenía una buena promoción: quinientos dólares por un viaje de ida y vuelta a Alemania, siempre y cuando la salida fuera el 24 de diciembre de 1994 y el regreso, después del 31 de diciembre. Le dije que dudaba que mis padres pudieran pagarme el viaje, pero ella me ofreció prestarme el dinero para que pudiera ir a visitar a su hija. Acepté su oferta, convencí a mis papás de dejarme ir (siempre y cuando invitara también a mi novio) y pude al fin ver con mis propios ojos parte de lo que ya había conocido por las cartas de mi amiga.

Tres

En los años noventa me aficioné a comprar Première, una revista francesa de cine que se podía comprar regularmente en Sanborns. Disfrutaba leer en francés y enterarme de los estrenos de cine que había en Francia y que, a veces, coincidían con los estrenos de los cines de Guadalajara. Esa revista era para mí un espacio comparable al de mi correspondencia con mi amiga Mariana: conocía por sus palabras un universo que me atraía tan poderosamente como un imán. Además de leer las reseñas de Première, escuchaba cientos de veces las canciones de un cd que había comprado y cuyo título era Yves Montand chante Jacques Prévert. Como el disco no incluía las letras de las canciones, transcribía de ellas lo que yo creía entender, como si fuera un dictado.

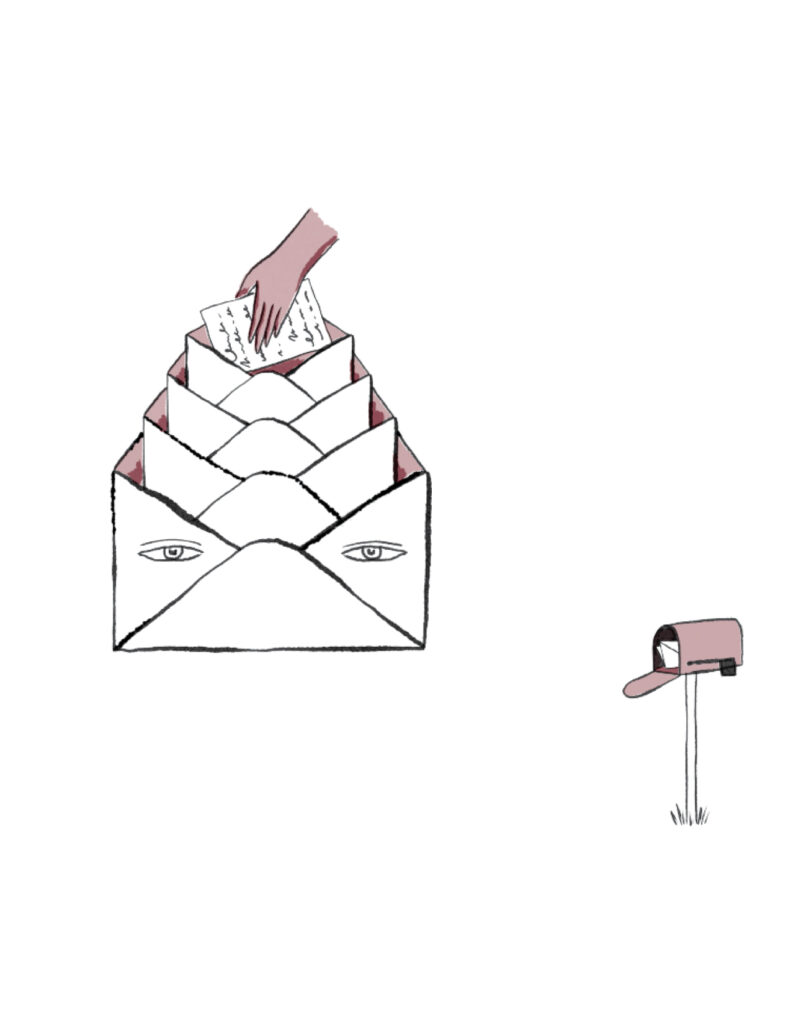

La revista de cine tenía una sección dedicada a las cartas de los lectores y me pareció lo más normal del mundo mandar una carta no sólo para felicitar a la revista por sus excelentes reseñas y reportajes, sino también para decirles que era mexicana y que me encantaría que los lectores de Première me escribieran para poder practicar mi francés con ellos. Al dejar la carta en la oficina de correos pensé, divertida, que lo que acababa de hacer era como meter un mensaje en una botella y echarla al mar. Pasado un mes comenzaron a llegar a mi casa decenas de cartas de franceses, además de una inglesa y dos españoles que también leían la revista.

En esa época no existían internet ni las redes sociales, pero las revistas internacionales, las películas y los discos compactos circulaban por el mundo y llegaban a Guadalajara. Semejante circulación de productos culturales me hacía sentir parte de una realidad mucho más amplia que el barrio, la ciudad y el país donde vivía, y sospechaba que sería cada vez más fácil que nos conectáramos con los lugares lejanos. No estaba equivocada: en poco tiempo internet convertiría la comunicación a distancia en algo ordinario.

Después de unos meses seguía recibiendo y respondiendo muchas cartas desde Europa, aunque no tantas como en los primeros días. Cuando el cartero no aparecía en mi cuadra, suponía que estaría dejando pasar los días hasta tener un montón, para así llevarlas todas juntas. Mi suposición resultó ser cierta: es una práctica todavía vigente, pues los envíos de Guadalajara a Francia u otros países no suelen tardar más de diez días pero, en el sentido contrario, el tiempo de entrega se duplica. Últimamente se han perdido algunos envíos, lo cual me descorazona tanto a mí como a quienes, viviendo en el extranjero, han confiado sus libros o sus cartas al correo mexicano.

Sobre las que recibí tras escribir a Première, recuerdo que no todas eran iguales pues, aunque los franceses tienen una caligrafía muy característica, la personalidad de cada corresponsal era distinta. Los gustos literarios, deportivos, musicales o cinematográficos que decían tener se repetían algunas veces y de vez en cuando coincidían con los míos. Con algunos sentía una afinidad muy evidente. Por ejemplo, había un muchacho normando, un año mayor que yo, que trabajaba en un centro de arte contemporáneo en Caen y me escribía varias veces a la semana. Enviaba notas muy breves y divertidas (a veces enigmáticas) en tarjetas pequeñas que llegaban en sobres que destacaban del resto porque llevaban el logotipo de su lugar de trabajo, que era una cebra. Imagino que la frecuencia de los envíos se debía a que los cargos postales corrían a cuenta del centro de arte.

Cuatro

Una vez abiertas las compuertas de la memoria, ya no me bastaba con recordar mi época de escritora epistolar: quería ver y tocar las cartas que creía tener guardadas en algún lugar de mi casa. Supuse que estarían en un par de cajas en los estantes menos accesibles de mi armario, pero, cuando pude alcanzarlas y abrirlas, vi que no eran las que buscaba. Se trata de dos cajas que llevé a mi casa cuando murió mi mamá: en una de ellas están las cartas que enviaba a mis padres cuando me fui a estudiar a Mont- pellier. Hay también postales, fotos mías —en esa época, anterior a los teléfonos inteligentes, mi novio y yo usábamos una cámara analógica y luego llevábamos el rollo a revelar— y largas cartas donde yo les hablaba a mis padres de la ciudad, de la comida que nos servían en el restaurante universitario, de mis amigos y maestros, de los viajes que hacíamos.

En la otra caja, en cambio, hay una carta de amor de mi madre a mi padre, fotos de familia y muchas cartas que mi abuela le escribió a su hermana Gracia, cuando ella y su familia se fueron a vivir a la Ciudad de México. Esa correspondencia estaba dentro de un sobre grande que había sido enviado a Gloria, la hermana mayor de mi madre, cuando mi abuela y su hermana ya habían fallecido. En una nota, el nieto de Gracia explicaba que le devolvía las cartas que mi abuela le había escrito a su abuela a lo largo de varios años. Se trataba de una correspondencia que había viajado de ida y vuelta.

Yo tenía siete años cuando falleció mi abuela. De ella conservo un par de recuerdos muy tenues, algunas fotografías de sus últimos años y muchas de cuando era joven, pero he olvidado el sonido de su voz. Tener entre mis manos esas hojas que habían viajado tanto, ver la caligrafía de mi abuela y leer lo mucho que echaba de menos a su hermana y a sus sobrinos fue casi como reunirme con ella en un futuro que no imaginó y en un pasado restituido gracias al cuidado de la persona que recibió sus cartas, primero, y después de los familiares que las recuperaron y guardaron hasta que, tras la muerte de mi madre, pude leerlas.

Cinco

Ya me había dado por vencida cuando, de repente, pensé en revisar la cochera de mi casa. Como por arte de magia, reconocí el objeto de mi búsqueda bajo una pila de tiliches: juguetes viejos, envolturas de regalo y juegos de mesa olvidados. Algo aplastada y cubierta de polvo, la caja resultó ser un verdadero cofre del tesoro. Ordenados cuidadosamente, convivían en ese espacio los restos de mi correspondencia trasatlántica con mis amigos franceses, y con mis amigas Mariana, Susana y Marisa, todas ellas lejos de México, cada una en un país distinto. También estaban ahí un par de cartas de mi querido maestro de piano.

Y, lo mejor de todo, aparecieron las cartas que durante cinco años me escribieron mis padres y mi hermano. Cuando encontraba noticias suyas (o «letras», como llamaba mi abuela a las cartas) me ponía feliz, las leía varias veces y respondía a cada una lo más pronto que podía. En los dos edificios que habité en Montpellier, cada departamento tenía su propio buzón con cerradura. Lo primero que hacía por la tarde, al volver de la universidad, era abrirlo. El ritual se repetía diariamente con una ilusión similar a la de la mañana de Navidad cuando, al despertar, iba corriendo a buscar los regalos que le había pedido al Niño Dios.

A diferencia de otros niños, mi hermano y yo no esperábamos la llegada de Santa Claus. Para salvar la diferencia entre las creencias de mi familia y las de los demás, había encontrado una solución hermenéutica: para mí, Santa Claus no era más que el chofer encargado de trasladar al niño recién nacido a las casas donde tenía que entregar juguetes. Me tardé bastante tiempo en aceptar que quienes ponían los regalos bajo el árbol eran mis padres (creo que para tal negación también me inventaba argumentos). Y ahora, cuando recuerdo todas las veces que encontré cartas suyas en mi buzón, me doy cuenta de que entonces se estaba repitiendo el milagro navideño en forma de correspondencia aérea.

Seis

Las cartas de mis padres que encontré son un verdadero tesoro. Están vivas. Mis padres murieron hace varios años, pero cuando leo sus cartas, puedo escuchar sus voces claramente. La caligrafía de la gente que uno ama es una presencia física tangible. Es la huella del movimiento de la mano al escribir, el peso de su cuerpo transmitido por el brazo hasta llegar a los dedos, y su personalidad cifrada en el estilo de sus trazos. La letra escrita a mano sobre una carta es una declaración de amor y de ternura, de compromiso y cuidado hacia el destinatario.

Con mi padre hablé muchas veces, en persona y por teléfono, pero las palabras que escribió para mí, con su caligrafía de arquitecto, tienen el sonido de su respiración. No la que usaba para apurarme a terminar la costosa llamada de finales de los ochenta, sino la del padre amoroso que, al respirar, me decía que estaba vivo. Las cartas de mi mamá son tan simpáticas como era ella. En algunas me cuenta, con un ritmo acelerado, situaciones divertidas —la imagino riéndose mientras escribía— y no duda en usar onomatopeyas como las que surgían al leerme cuentos en mi niñez.

Además de devolverme algo de mis padres, las cartas que rencontré me trajeron otro regalo inesperado: me vi con los ojos con que me miraban ellos, y recordé el sentimiento complejo de emoción, ternura, alegría, nostalgia y culpa que me habitaba al leer cada una de sus cartas. Yo me sentía feliz de estar lejos de mi país y de mi familia, pero pocas veces pude desactivar el miedo de que alguno de ellos muriera, estando yo tan lejos: esa tensión entre el egoísmo y la generosidad del amor que nunca he resuelto.

Refiriéndose a uno de sus cuadernos de notas, Joan Didion advierte que los datos anotados ahí, vistos con la distancia de varios años, parecen incomprensibles y enigmáticos, pero que gracias a ellos puede recordar cómo se sentía al anotarlos, lo cual es útil para mantener una relación cordial con sus yoes del pasado.

Todo vuelve. Tal vez es difícil entender qué valor tiene el rememorarse a uno mismo en ese estado de ánimo, pero yo sí que lo entiendo. Creo que siempre es aconsejable mantener una relación cordial con la persona que éramos en el pasado, da igual que nos resulte una compañía atractiva o no.

A diferencia del sentimiento de culpa, un rasgo que sí me parece atractivo de la persona que fui en los años noventa es la audacia. Escribir a una revista de cine para practicar el francés con desconocidos anticipó lo que más tarde, al popularizarse internet y tras el surgimiento de las redes sociales, sería una práctica común. Ahora, quien haya sucumbido a la tentación de aficionarse a Facebook, Instagram o X, puede recibir o enviar todos los días invitaciones de amistad. Revelamos y ocultamos partes de nosotros mismos y creemos, ingenuamente, tener un millón de amigos (como dice la canción).

Dicen que quienes pertenecemos a la llamada Generación X hemos sido parte activa de la transición entre el mundo analógico y el mundo digital y que, aunque estamos familiarizados con internet y el correo electrónico, nos sentimos más cómodos y seguros con los cuadernos, y preferimos las cartas que se escriben en papel y se envían por correo. Me reconozco totalmente en ese perfil y sé que, pese a todas las ventajas que ofrecen los formatos actuales de comunicación escrita y al deterioro casi total del servicio postal mexicano, haber tenido muchas relaciones epistolares a lo largo de mi vida me llena de orgullo. Una caja llena de cartas es algo que se puede guardar y cuidar. O perder de vista temporalmente para después hallarla, de pronto, convertida en un verdadero cofre del tesoro.