Una vez que hemos dominado los efectos de la repulsión que nos produce naturalmente la visión de un cuerpo muerto, quizá podamos volver la mirada a las bases sobre las que justificamos y soportamos la manipulación de un cadáver en un espacio forense, esto es, los actos de conocer y mostrar.

La autopsia ha sido consagrada como un medio para ampliar el cuerpo teórico de la Medicina, así como para explicar las causas de la muerte de una persona, generalmente cuando los motivos requieren ser descifrados. Sus fundamentos se relacionan, por tanto, con la construcción y transmisión de un saber, el cual, surgido de la muerte, paradójicamente ha de ser utilizado para preservar y continuar la vida.

No siempre fue necesariamente de este modo. Si bien exponer los cadáveres en un aula forense se relaciona con la enseñanza de la práctica médica, en un principio el acto de mostrar los cuerpos inertes estuvo fuertemente asociado, además, con la representación y el espectáculo y, en ese sentido, con los mundanos mecanismos del poder. Prohibidas durante mucho tiempo, las autopsias pudieron realizarse al fin cuando la Iglesia se convenció a sí misma de que estudiar anatomía permitiría a los hombres reconocer la perfección de la obra del Creador. En su famoso cuadro La lección de anatomía del doctor Nicolæs Tulp, Rembrandt pintó por encargo a una naciente burguesía ilustrada que demostraba un particular interés por la ciencia y sus jugosos frutos económicos. Por otro lado, la mayoría de las ciudades europeas de importancia tenían un teatro anatómico (el primero y más famoso de ellos, el de Fabrizio d’Acquapendente en la Universidad de Padua, construido en 1594 y que perdura hasta nuestros días), en el que se realizaban disecciones públicas con cierta periodicidad. Señala Larcat: en ellos «se ubicaban de 200 a 500 espectadores, las disecciones se realizaban de noche, el teatro se iluminaba con velas perfumadas, a menudo había música de flautas, se cobraba la entrada y duraban de tres a cinco días. La entrada incluía el derecho a participar en un banquete en la corporación de cirujanos, que era seguido de una procesión con antorchas». Como no existían aún las sociedades ni las revistas científicas, cuando no había disecciones los teatros anatómicos «eran sitios de reunión y discusión de científicos, aulas para clases y conferencias e incluían, usualmente, biblioteca, museo y hasta un jardín botánico». De este modo, era natural que tan singulares, significativas y macabras ocasiones merecieran ser perpetuadas en retratos de sus distinguidos participantes, incluido, por supuesto, el cadáver.

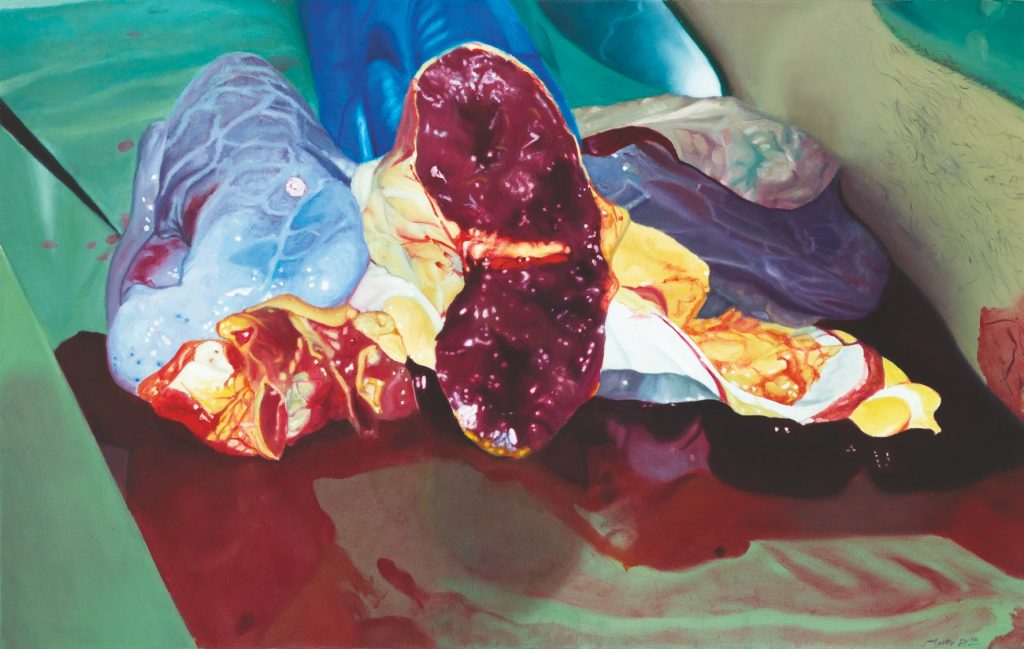

En las imágenes relacionadas con autopsias de Martha Pacheco (serie que ella ha titulado Siete voces para una autopsia) encontramos también este interés por conocer y mostrar en el centro de su característica obsesión por la muerte. Tabú por naturaleza, la muerte es abordada en un doble movimiento como un tema a la vez objetivo y subjetivo.

Como en una serie anterior, Acallados, Martha Pacheco persiste en una representación despojada de sublimación y valoración crítica que presenta la situación como un hecho categórico, irrefutable. Con una intención casi documental, traspone las fotos al dibujo de una manera minuciosa, elaborada y precisa. Impulsada por un evidente afán de conocimiento, a veces con escorzos que recuerdan la representación académica de los cristos agónicos y los descendimientos de la cruz, y otras veces con encuadres toscos o triviales, Pacheco muestra la íntima y última condición de sus figuras no como una reflexión sobre un concepto (la Muerte), sino como un imposible acto de empatía con los objetos (cada uno de los muertos).

Sin embargo, esta vez Pacheco parece renunciar parcialmente a la mirada distante y neutral que mostró en sus dibujos previos. Si bien en sus obras se advierte todavía un desinterés por asumir una posición sentimental o trascendente, en algunas imágenes ahora puede percibirse una actitud de inconformidad, una oscura denuncia.

La escena en que se desarrollan estas imágenes incluye ahora dos nuevos personajes que influyen decisivamente en la representación y que le dan un matiz aún más dramático a la narración pictórica: el cirujano y el color.

En algunos cuadros de la serie, el cirujano es una nueva figura que actúa sobre el espacio de representación, el cual podría suponerse un elemento secundario porque no alcanza a llenarlo pero que, no obstante, tiene un papel que desempeñar. El cirujano (o, en términos con frecuencia más comunes, la figura del asistente, que no siempre es un médico sino una persona sin preparación técnica) es representado de manera metonímica a través de las manos, a veces con partes del cuerpo, nunca con su rostro. Sus manos enguantadas aparecen en el cuadro violentando los cuerpos impasibles: penetran, cortan, rasgan, señalan, miden, muestran, exponen, destazan, hurgan, destrozan, limpian los rastros de los despojos…

Como los muertos, los cirujanos encarnan personajes anónimos, pero su anonimato es de índole diferente. Los muertos son los mismos perpetuos individuos desconocidos, pobres, marginados o criminales, que han sido privados por distintas causas de su identidad. En muchas de las piezas este carácter incógnito es acentuado porque se omite deliberadamente su rostro, ya sea por el encuadre elegido o a causa de la propia disección. En cambio, aunque aparecen fragmentariamente, los cirujanos ostentan una personalidad que proviene de su estatus y de su condición de seres vivos.

Como en Farabeuf, aparecen como figuras esquivas, encubiertas, ocultas, que eluden nuestra mirada y que parecieran haber elegido mostrarse sólo a través de sus instrumentos de poder: guantes, cuchillos, ademanes.

El otro personaje, el color, podría ser observado como una metáfora de la imposibilidad de que podamos conocer algo acerca de la muerte. Frente al blanco y negro, podría suponerse que las imágenes en color poseen la ventaja de proporcionarnos mayor información y más certeza sobre el mundo. Sin embargo, éste no es el caso. Las posibilidades de la tonalidad, el matiz o el brillo que ofrece la pintura a color no aportan al espectador un mayor conocimiento sobre esta búsqueda esencial que la gama de grises.

Esto es así porque fundamentalmente se trata de una indagación metafísica que se resiste a cualquier intento cognitivo o artístico, aunque quizá no a uno religioso: finalmente enfrentarse a la muerte es a la vez un acto material y un acto de fe trascendente. Para cada individuo concreto, el poder de la vida es efímero, sólo el poder de la muerte es absoluto. En términos ontólogicos, la relación entre la Vida y la Muerte, entre Eros y Tánatos, es dialéctica, pero ya no podemos experimentarla y atestiguarla; sólo seremos, acaso, sus mudos y externos testigos: el silencio y la incomunicabilidad persisten a través de sus fronteras.

Pacheco parece intuir esta imposibilidad. En la mayor parte de las figuras donde se muestran el color o el cirujano, las figuras de los muertos se exhiben en una atmósfera de silencio hierático en el acto último de despojo de la identidad de los cadáveres a los que los procedimientos quirúrgicos ocultan o niegan el rostro. En la acción invasiva en que se manifiestan a plenitud los colores de los órganos, los músculos, los huesos y los tendones, el interior se abre obscenamente al exterior; ahora sabemos más del cuerpo, pero poco o nada de la muerte y de los muertos.

Una vez que hemos abierto la tapa de los sesos, que hemos expuesto a la luz la textura macabra de nuestras vísceras, ¿qué más sabemos de nosotros mismos? ¿Qué más podemos saber?

La autopsia puede observarse como un postrer y violento acto de conocimiento, acaso como una segunda muerte impune perpetrada desde el Poder de la Ciencia. Si se descifraran las manos enguantadas de los cirujanos en términos de un dudoso lenguaje de señas, quizá nos sorprenderíamos asistiendo furtivamente a una cruda y cruel lección de anatomía o a la escena de un crimen. Asistimos, por tanto, a un acto de conocimiento y a un espectáculo, acaso a la comprensión anticipada de nuestra propia muerte.

Baudelio Lara

—