Saidí, Aragón, 1954. Estos son fragmentos de Rodoreda, un mapa. Viatges, faules i lectures (Barcino, 2022).

Traducción del catalán de la autora

«Poi piovve dentro a la alta fantasia» («Llueve después en la alta fantasía»), escribe Dante, y Calvino lo recuerda en su propuesta de visibilidad: «La fantasía es un lugar en el que llueve». Es para él la parte más elevada de la imaginación, distinta de la imaginación corporal que se manifiesta en el caos de los sueños. Entiende la imaginación como repertorio potencial, hipotético, de aquello que no es ni ha sido ni tal vez será, pero que pudo ser. El arte de narrar sería así contar lo que pudo ser, ensanchando el precepto de retórica aristotélico de decir las cosas como deberían ser. Una cosa u otra, me digo, con tal de evitar darnos el pisto de que contamos las cosas como son; eso quizá sólo la imaginación y la fantasía del lector pueden decidirlo. Cuando leemos, escribimos; completamos o desarticulamos la novela, la obra de teatro, el filme, la nota, el artículo periodístico. Cuando escribo me leo, luzca sol o llueva, tanto si describo lo que veo con mis ojos físicos como si sigo mi cine mental hasta donde me lleve, si soy capaz de llegar allí y de contarlo después desde el lugar ignoto, encapotado y brumoso de la alta fantasía. Me sucedió en especial en La palmera de trigo, que ahora forma parte del Tríptico de la tierra, treinta años después de escribir esta novela desde la niebla y la oscuridad de donde nacen las fábulas. No sabía demasiado entonces que de la oscuridad imaginativa surge todo, puede hacerlo; descubrí que imaginar es una excavación hasta el tuétano de las palabras. No sabes por dónde vas cuando escribes, excepto que debes seguir cavando.

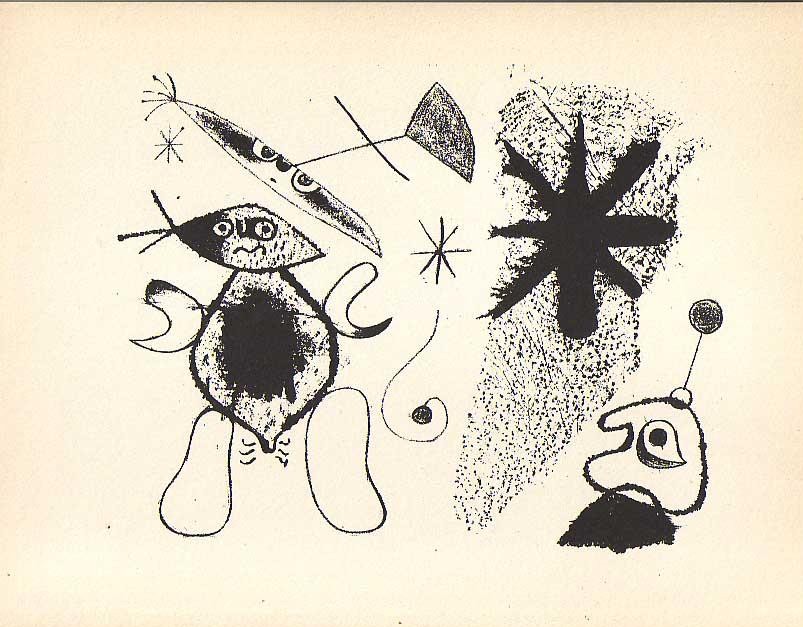

Escribo ahora mismo a tientas; el camino sabe hacia dónde voy. El mapa me conduce a la Serie Barcelona de Miró que conserva su fundación barcelonesa. Para abrir estas líneas sobre la Noche del olvido elijo una de las cincuenta litografías que la componen. Cómo hacer visible la ciudad a la que vuelve antes de que lo atrape la guerra europea en la Francia ocupada. Una mañana que llevé al cineasta Frederick Wiseman a visitar la sede mironiana de Montjuïc, la miró con atención y concluyó que la serie es un documental; no aplicaba sin más su mirada de documentalista eminente, sino que, sin necesidad de que le contara las pocas cosas que en verdad sé de aquel tiempo, sentía y veía la ciudad de Barcelona entre 1939 y 1947, los años de la serie. El arte no reproduce lo visible, hace visible, nos recuerda en sus notas de pedagogía del arte Paul Klee, artista decisivo para Miró y para la Mercè Rodoreda pintora. Al igual que en su cine, que mira de hito en hito al mundo visible desde 1967 para retratar a la sociedad estadounidense y sus instituciones, Wiseman exponía con su proverbial sobriedad que la Serie Barcelona surge de la realidad de la dictadura campante que seguía matando, opaca y difícil de expresar en términos realistas, y la hace visible. Sabía que era así la ciudad que Miró encontró, pero no me había planteado la serie como un relato, una secuencia narrativa.

Tal vez únicamente la imaginación más alta del arte, lluviosa, puede hacer visible una ciudad perdida, aniquilada. El artista, continúa Calvino, se debatirá entre la imaginación como fuente de conocimiento del mundo según Freud y la imaginación como identificación con el alma del mundo para Jung, los dos grandes exploradores del inconsciente, el personal el primero, el colectivo el segundo, de las profundidades de la noche de la memoria y de la noche del olvido. Pienso en ello leyendo y releyendo las propuestas calvinianas: la diversidad —multiplicidad para él— de la que brota la fábula «es la noche de la memoria, pero también la noche del olvido». Al salir de esta oscuridad todo debe quedar confundido en la fábula —tiempo, lugares, personas— para que «quien la escucha pueda identificarse de inmediato, completarla con imágenes de la propia experiencia». Es asumir y confiar en las palpitaciones interiores según Simone Weil. No encuentro mejor descripción y sentido del acto de leer.

Rodoreda era junguiana, menciona a Jung de sus prólogos, expresión de su poética. Lo busco y sí, está en el prólogo de la novela que más a menudo hace que me detenga en este mapa, pensar e imaginar por sus senderos y bifurcaciones:

Adrià Guinart, el protagonista de Cuánta, cuánta guerra, es el antihéroe. Me ha salido así. Tal vez porque no creo demasiado en los héroes […] Los héroes antiguos fueron criaturas no queridas y abandonadas para evitar que se cumplieran los desastres que los dioses les habían predicho. Hombres de destino trágico perseguidos y devorados por los remordimientos; las furias, con sus cabelleras entremezcladas con serpientes, una tea en una mano y un puñal en la otra. Sartre convirtió los remordimientos en moscas. El hombre de hoy no es heroico. Sentirse poderoso le basta, «porque ignora que depende en su consciente de la cooperación del inconsciente, el cual puede arrebatarle súbitamente la frase que se disponía a pronunciar» (C. G. Jung).

Rodoreda busca y cultiva la imaginación en cuanto que identificación con el alma del mundo, no escribe novela psicológica: se funde con el mundo para imaginar y dar vida a los personajes procreados junto con el espíritu del universo en esta fusión honda. Es introspección extrema, sin límites. No es lectura para quien no quiere mirar dentro de sí, no es para personas que creen saberlo todo de sí mismas y que en la literatura buscan confirmación de sus creencias previas. Desde las centellas de sus agujeros negros conecta con las centellas del lector inmerso en la oscuridad de la que surge la fábula que necesita leer, que desconoce, que lo guía como un mapa, que completa con su propia experiencia. Cuando vuelve a ella, cuando relee la fábula, más encuentra en ella, más la completa, pues el fondo de nuestros agujeros negros no es visible a la primera. En eso consiste sobre todo la literatura, la que se hace releer, a la cual una persona piensa en acudir cuando necesita reencontrarse y a la vez compulsar la lectora que es ahora. La literatura, el arte, es quizá, se me ocurre mientras escribo esto, un espacio de valentía.

Miró, terrenal, hortelano y jardinero de la pintura, siempre con los pies bien plantados, solía decir que pintaba como las gallinas, que con el pico picotean el grano en el suelo y cabeza arriba se lo tragan. Propone mirar hacia arriba, subir los escalones de la «escalera de la evasión», una imagen que puede sorprender por el sentido despectivo que a menudo damos a la palabra «evasión» pero que en él es instrumento y camino, hasta el firmamento de la noche de la memoria y del olvido regeneradores, hasta el cielo negro donde resplandecen las estelas y todo es diáfano en la alta fantasía. Es la claridad de los astros que le acogieron y guiaron terminada la guerra de 1936 para pintar bajo el cielo de Normandía las Constelaciones y volver a casa. La Serie Barcelona sería la continuación.

«Cuanto más negra es la noche, más brillan las estrellas», reza el proverbio de origen persa que Rodoreda apunta a mano un día o una noche del mismo exilio francés de Miró, quizá bajo las bombas, no lo data. Es cuando pone en marcha su obra literaria decisiva, por más años que precise para ser publicada, incluso para escribirla, entonces que tan difícil era. Llovían bombas en la alta fantasía.

Del conjunto de su obra, en el que como en todo artista cada libro-obra es un capítulo, podría extraerse un documental a la manera del Wiseman que vio de ese modo la colección de grabados de Miró de posguerra al regresar a Barcelona. No es tan osado como pudiera parecer. Es un cineasta que se ampara en la novela para narrar en cine; así lo que recomienda a los jóvenes documentalistas: leer novelas a fin de advertir en la realidad los personajes de la vida, en aquel lugar y momento del rodaje. Los filmes de Wiseman no contienen voz narradora, hablan los protagonistas. Su trabajo no es con la cámara sino con la palabra: primero escucha, sin hacerse notar; por las palabras que le han atrapado, elige la escena y los protagonistas, y avisa al cámara. La novela de la vida. La poética sutil del rodaje y de su elaborado montaje es tan penetrante que me lleva a Rodoreda, al potente cine mental que es su obra en su conjunto. Cuando escribe y cuando pinta.

No hablo de similitudes de estilo ni de semejanzas imaginativas ni de propósitos, sino más bien de las retroalimentaciones entre literatura y cine, importantes y decisivas para Rodoreda y para Wiseman, entre tantos otros autores que podemos considerar. Esta fábula mía es un convite.

Geopoética, en términos del escritor ucraniano Yuri Andrujovich, quien mientras escribo estas líneas resiste la agresión rusa en su ciudad natal, Ivano-Frankivsk. Hasta esta guerra se declaraba un escritor volcado sin remedio y con humor y mucho amor en sus paisajes, sitios y parajes, ruinas que desde siempre decaen y se derrumban ante él. «¿Qué es la belleza para usted?», le preguntó un periodista: «Que dos palabras se encuentren por primera vez». ¿Cómo se declarará, cómo se definirá a partir de una guerra urbicida que deja el país, el último territorio —título de uno de sus libros—, más cubierto aun de ruinas y de lugares derrumbados? Geopoética de la destrucción. Mercè Rodoreda construyó una geopoética bien suya a partir del horror de vivir la guerra combinado con su fascinación por vivirlo, nunca lo negó, ni en sus libros ni en entrevistas. La guerra como experiencia tan intensa y extrema que nada después lo será tanto.

Era apocalíptico. Pero le voy a decir una cosa, era exaltante. Era joven y todo aquello era una aventura tan enorme que… Nunca lo he lamentado. Era horroroso, pero al mismo tiempo excitante. Tuve siempre la sensación de vivir un capítulo importante de la historia, y me gustaba vivirlo. Estoy cansada, cansada hasta el alma de atentados, de revolución, de Guerra Civil —que pasé en Barcelona—, de guerra europea —que pasé en Francia—, de hornos crematorios, de bomba atómica, de guerra fría, de guerra en Vietnam, de guerra coreana, de secuestros, de torturas, de actos terroristas, de bombardeos con napalm, de campos de concentración, de ejecuciones, de asesinatos, de árabes y de judíos, de delirio de poder caiga quien caiga, de esta gran locura. Y, cosa curiosa, este descenso a los infiernos ejerce en mí por momentos una especie de fascinación. La misma fascinación que me produce la lectura de un libro de Sade a pesar de repelerme. Sin intervenir yo demasiado, la novela que estoy escribiendo [Cuánta, cuánta guerra] reflejará ese estado de ánimo. Este cansancio. Y esa fascinación.

La geopoética de sus últimos libros. La emprende en el primer relato de Viajes y flores, que publicó el mismo año que Cuánta…, «Viaje al pueblo de los guerreros», los cuales atravesarán el narrador dos o puede que tres veces seguidas, una tras otra, con un leve y significativo cambio en la segunda:

Tuve que arrinconarme deprisa porque venían contra mí quizá un millar de caballos con soldados encima armados con lanzas. Pasaron raudos, gritando y chillando, rodeados de polvareda. Y enseguida empezó el repique de los tambores. Enfrente caminaba, pecho adelante, nariz arriba, el portador de la bandera que volaba al viento: roja y blanca llevaba escrito con letras rojas sobre el blanco y con letras blancas sobre el rojo: «Coraje», «Pureza».

Patapam, patapam, patapam… tambores de plata, escudos dorados, soldados desnudos de medio cuerpo arriba. El sol les venía de cara y el estallido del oro y de la plata me cerró los ojos. Los trompeteros no paraban. Iban pasando todos con gran orden y disciplina. La polvareda deshizo sus remolinos y se allanó sobre la tierra. Entonces se hizo un gran silencio. Y el mundo se vació.

Le pasarán por encima dos veces seguidas, puede que tres, con las banderas de Coraje y Pureza. Rodoreda repite:

Patapam, patapam, patapam… tambores de plata, escudos dorados, soldados desnudos de medio cuerpo arriba. El sol les venía de espaldas y el estallido del oro y de la plata no [el énfasis es mío] me cerró los ojos. Los trompeteros no paraban. Iban pasando todos con gran orden y disciplina. La polvareda deshizo sus remolinos y se puso plana sobre la tierra. Entonces se hizo un gran silencio. Y el mundo se vació.

Y acaba, repitiendo, como una tercera vez: «Patapam, patapam, patapam…». Adrià Guinart recibirá esta misma advertencia del hombre junto al fuego que encontrará en su camino de huida y retorno de la guerra: «La vida es una repetición, si no lo sabes, recuérdalo».

La guerra regresa, próxima y lejana sin que ni el horror ni la fascinación ni la indiferencia de quienes no la padecemos de cerca vaya más allá de las pantallas. Medito que su compañerismo también, también es la guerra. Yuri Andrujovich contaba en el inicio de la guerra que, tras el primer apocalipsis de bombas, él y sus familiares, amigos y vecinos, resisten, resistían, «con el humor adecuado». La adrenalina de la resistencia, de la guerra.

¿Cuál es la poética hoy de los escritores sirios, a once años de una guerra que ha destruido todas las ciudades del país, qué palabras manejan que puedan encontrarse por vez primera para crear belleza, en unos escritos sin traducción, que no nos llegan? Al cumplirse en 2021 una década del inicio de la demoledora guerra contra Siria, el diario Le Monde tomó una decisión editorial. Ante la oscuridad imperante sobre este drama incivil de cien mil muertos y seis millones de refugiados [entonces], ya hace mucho que los periodistas apenas pueden acceder allí y los pocos que lo logran no pueden acometer reportajes ni investigar porque los sirios están muertos de miedo, el diario daría espacio y voz a Déflagrations («detonaciones», «explosiones»), proyecto internacional de recogida de dibujos de criaturas y adolescentes de Siria castigados por las guerras, y se centraría en sus dibujos y la explicación personal de cada uno. No eran ni son sujetos pasivos en esta guerra, como seguramente tampoco lo han sido ni lo son en la Ucrania resistente. Los dibujos exploran su visión de la historia, de una guerra que no les ha ahorrado ninguna de las violencias sufridas por los adultos (bombardeos, combates, detención, tortura…), siendo además el objetivo de masacres étnicas de represalia, secuestros y detenciones para doblegar a los adultos. Pero hay todavía más: «Su papel no se limita al de víctima. Al escribir en la pared de una escuela el primer eslogan revolucionario, fueron las iniciadoras de la revuelta popular, actores en las manifestaciones, criaturas-soldados. En todas partes y siempre, testigos directos de la guerra y el exilio».

Dejo que el buen periodismo entre en este mapa, en estas líneas que han empezado hablando de la imaginación y la fantasía, de ese lugar en el que llueve, cuando la lluvia es de bombas, porque hace un año el buen periodismo contaba más callando. Ofrecía con estos dibujos lo que la imaginación todavía no puede decir.

El chico Jamal, de doce años, huido de Alepo cuando tenía cinco o seis años, no lo recuerda bien, llegó a Grecia en patera y era aún peticionario de asilo. Su dibujo es de colores vivos, embarullados y rayados con trazo firme y ensimismado, con furia. Cuenta que lo hizo con Ahmad, su amigo palestino del campo de refugiados. Lo explica así: «Muestra la devastación. Siria está destruida, nada está en su sitio, como los colores del dibujo».

Otro dibujo es de Haidar, hijo del artista Moussa, de Rakka, realizado en 2012. Tiene entonces once años. Su ciudad es, como tantas otras, un teatro de manifestaciones que el régimen reprime con bombas-barriles lanzadas desde helicópteros militares. Al entrar en colisión, llenos de explosivos, clavos, vidrio y metralla, provocan matanzas. Una de esas bombas cayó sobre la casa de Haidar y les mató a él, un hermano, una hermana, su madre encinta, un tío, una tía y sus dos criaturas. El padre, Moussa, y uno de sus hermanos, que ese día estaban fuera de casa, sobrevivieron y permanecieron en Rakka. Dos años después, en 2014, la ciudad caía en manos de Estado Islámico. Al artista Moussa se le prohibió pintar. Daech destruyó todos sus cuadros. Queda el dibujo de su hijo de once años, Haidar, que muestra la destrucción que le mataría.

La fábula nace de la oscuridad, de la noche de la memoria y de la noche del olvido.