Barcelona, Cataluña, 1972. Este texto es un fragmento de la introducción a Un mundo de novela. Lecturas de narrativa española e hispanoamericana (de próxima aparición en prensas de la Universidad de Zaragoza).

Un buen día, José Ángel Mañas publicó lo que llamó un «manual urgente para jóvenes y no tan jóvenes» sobre las obras cumbre de la literatura española. El título podía resultar provocador y sin duda era por completo desenfadado: La literatura explicada a los asnos (Ariel, 2012), aunque el trasfondo fuera culto. El autor madrileño, a la hora de escribirlo, tenía muy presente el ejemplo de Bertold Brecht: «Walter Benjamin, que era amigo suyo, contaba en alguna parte que Brecht tenía en su despacho, junto a su escritorio, un borrico de madera con un cartelito que decía “hasta yo debo de entenderlo”. De ahí el título, que lo que quiere decir es “la literatura explicada de tal manera que todo el mundo lo pueda entender”», afirmaba el narrador en declaraciones al periódico La Razón recogidas por mí.

Para completar semejante idea, al abrir el libro teníamos una cita de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, «donde se sugiere que los asnos pudieran ser, más que los ignorantes, los señores que se dedican a escribir diccionarios, lo que le daría un nuevo matiz al título con el que estaría bastante de acuerdo». A partir de este enfoque, Mañas encaraba lo mejor de la literatura española a partir de capítulos breves y tono directo, dejando espacio para la reflexión sobre la escritura cinematográfica y otros registros literarios como las fábulas o incluso el cómic. Pese a todo, decía, «hay géneros menores que no me interesan demasiado, como el epistolar (que me produce gran repulsa), y otros que he querido reivindicar, como el aforístico, al que dedico un capítulo entero». Y añadía: «Resulta indignante que hayamos tenido como compatriota al auténtico príncipe del género, Gracián, entronizado por inteligencias tan superlativas como Voltaire, Schopenhauer o Nietzsche, y que no le prestemos la más mínima atención».

En este sentido, es de agradecer una reivindicación de autores clásicos autóctonos que podrían perfectamente seguir siendo de referencia internacional, frente al papanatismo español de mirar con admiración lo foráneo, por el mero hecho de serlo, por parte de aquellos que se postran con ánimo por completo acrítico ante prestigios muchas veces prefabricados franceses o alemanes, por no hablar de lo que da en llamar el profesor Jesús G. Maestro el procedente del imperio de la anglósfera. Ya lo dijo María Zambrano al inicio de su texto «La mirada de Cervantes» (véase La ambigüedad cervantina, Guillermo Escolar Editor, 2023): «No pecamos nosotros, los españoles, por exceso de celo en el culto de nuestros clásicos; pocos pueblos son tan desatentos y distraídos en esa especie de deber que es la atención a los grandes creadores». Pero ¿a qué estamos esperando para abandonar este tópico victimista, dejar de decir que escribir, en España, es llorar, y, de una vez por todas, valorar la grandeza de nuestra literatura, leyéndola, anclándola al presente?

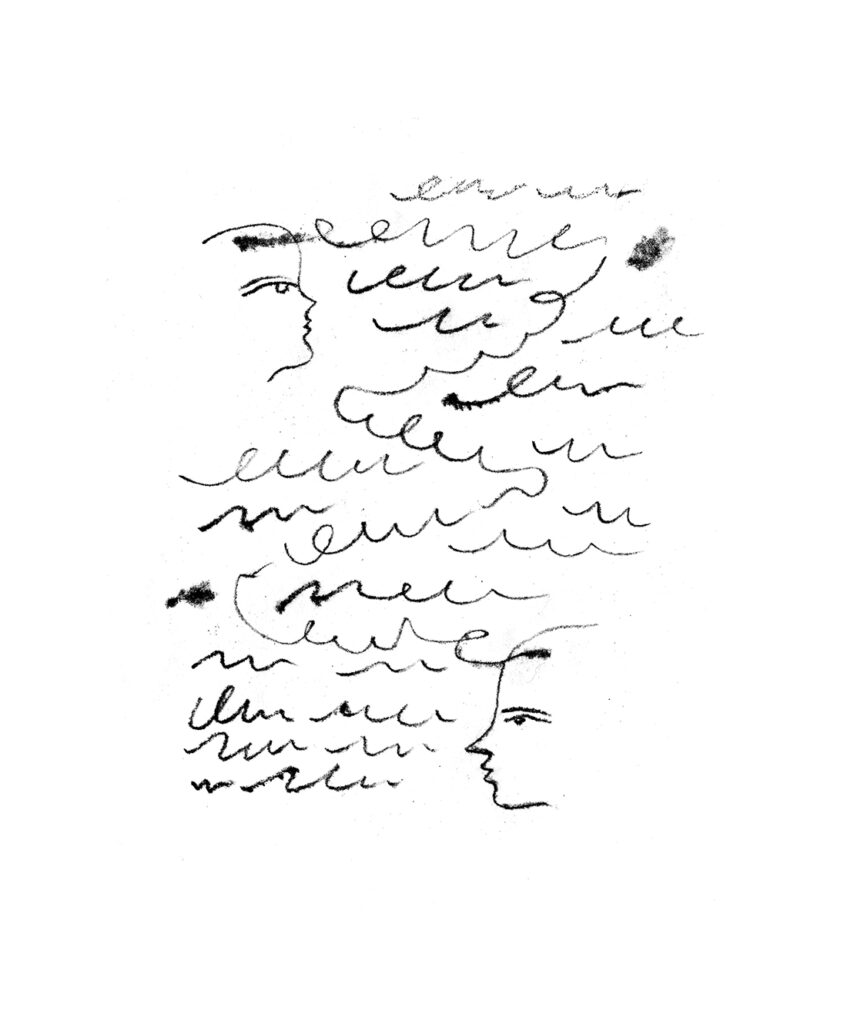

Este cansino lamento se encuentra en todas las épocas y es del todo estéril, además de aparentar un signo de inferioridad, por no decir de infantilismo, frente a otras letras nacionales. Mariano José de Larra, tras visitar París y apuntar en un artículo aquello de que «escribir como escribimos en Madrid, es tomar una apuntación, es escribir en un libro de memorias, es realizar un monólogo desesperante y triste para uno solo», hablaba de que hacerlo en la capital francesa implicaba otra cosa: era escribir «para la humanidad». En contraste, ser escritor en la capital española no sólo era para echarse a llorar, sino aún peor: «buscar voz sin encontrarla, como en una pesadilla abrumadora y violenta». Suponía, en definitiva, escribir para nadie.

Pero soy yo, y una cantidad infinita de escritores, los que escribimos en comparación para persona alguna, o para unos pocos, hoy más que nunca, cuando se ha certificado lo que Germán Gullón señaló en Los mercaderes en el templo de la literatura (Caballo de Troya, 2004): el hecho de que hacia el año 2000 llegó el final de la Edad de la Literatura, al producirse «un cambio radical en el panorama de las artes: la preferencia del hombre culto se trasladó de lo verbal a lo icónico, lo que vino a empañar un panorama cultural posmoderno ya de por sí confuso». Larra, en cambio, y el resto de autores que convoco en este libro, siempre serán leídos, o al menos siempre serán recordados, o estarán presentes de algún modo, siquiera en medios académicos o perteneciendo a cierto imaginario colectivo, tan atento a veces más al personaje —con todo su anecdotario biográfico salpicado de turbaciones, morbos varios o una muerte suicida— que a su obra concebida con esfuerzo, talento y, por lo visto, lágrimas, muchas lágrimas.

El paso del tiempo es un vendaval que distorsiona lo que pasó en realidad, dejándonos con una síntesis que realmente parte de una opción de voluntad nuestra, de la manera de interpretar el ayer. Así, miramos admirados, por ejemplo, la narrativa decimonónica como un hito dentro de la literatura universal, pero sus protagonistas también se extendieron en lamentaciones sobre el escribir y el leer. Benito Pérez Galdós, en «Observaciones sobre la novela contemporánea en España» (Ensayos de crítica literaria, Península, 1990), se quejó de algo que en su momento le preocupó pero que se llevó el vendaval del olvido, dejándonos lo importante, su propia obra: que la mayor parte de sus coetáneos usaban elementos literarios extraños, impuestos por la moda; o que las novelas que se escribían tenían una vida efímera frente a un público frívolo que únicamente buscaba un pasajero deleite, una distracción fugaz con un libro en la mano; que el género literario que se escribía y daba rédito económico era el de la novela de impresiones y movimiento, que era terrible para el arte a ojos del autor.

Galdós también incurría en el tópico de hablar bien de la Europa literaria diciendo que las revistas y las publicaciones periódicas divulgaban traducciones de obras extranjeras «relativamente muy buenas» frente a las de escritores nuestros, «muy débiles», sin notar la obviedad de que lo que llega de fuera viene seleccionado de entre lo mejor que se ha producido allende nuestras fronteras. Asimismo, se mostraba comprensivo con el literato que, en efecto, sólo podía ver su profesión desde «un pesimismo horrible», al estar obligado a ir a salto de mata, de periódico en periódico, en busca de un mínimo sustento, lo que le hacía difícil «escribir obras serias y concienzudas de puro interés literario». Pero imagínense si Cervantes se hubiera visto así —él, que sufrió el cautiverio en Argel, que guerreó y por ello perdió la funcionalidad de un brazo, que pasó penalidades económicas— y se hubiera enfrascado más en quejarse de lo que implicaba sentarse a concebir poesías, obras de teatro o relatos, que en escribir La Galatea, las Novelas ejemplares o El Quijote, un libro este, como bien dice Jesús, Maestro en su Crítica de la razón literaria, en que se encuentra todo el genoma de la literatura universal de todos los tiempos.

Con aquella alusión a Gracián —del que uno leyó con provecho El criticón, en años universitarios—, que tanto significó para pensadores famosos del continente, Mañas intentaba poner de relieve obras que no han merecido tanta fama y, seguidamente, rebajar otras que han sido tradicionalmente mitificadas. De modo que cualquier lector interesado podía reparar en cómo veía más lógico que nuestro libro nacional pudiera ser El Lazarillo de Tormes antes que El Quijote, dado que esta novela de autor desconocido conectaría con más afinidad con nuestra actualidad: «La sicología de este joven que va pasando de amo en amo y apañándoselas como buenamente puede para sobrevivir en el siglo XVI español me parece mucho más cercana al mundo contemporáneo, mucho más inteligible y me atrevo a decir que mucho más característicamente española que el idealismo incorregible de un señor de Quijana que ve gigantes allí donde hay molinos». Lo que no matiza Mañas, pero que sin duda sabe, es que el texto cervantino es justamente lo contrario, una parodia del idealismo, por medio de la supuesta locura de su protagonista, y una demostración de que la vida sólo puede vivirse desde la imposición de la más estricta realidad.

En todo caso, nunca le convenció la adoración «casi mística» que se le tributa a la obra cervantina, y ante la extrañeza que esta afirmación me provocó, o en torno al hecho de que pudiera resultar polémica para los estudiosos, Mañas no vacilaba en responder que, sin quitarle a Cervantes nada como figura suprema de las letras universales, «a la hora de escoger un libro nacional nos hemos decidido a escoger el libro más largo, más difícil y más excepcional, cuando a lo mejor podría haberse escogido un libro más breve, más sencillo y más característico. A mí siempre me ha parecido que el Lazarillo cumple con estos requisitos. Es una novelita de apenas cien páginas, de una plasticidad literaria excepcional, y si fuera el libro nacional todos lo habríamos leído». Una opinión, cuando menos, digna de plantearse, siquiera para poner en danza esos dos textos clásicos y traerlos a nuestro día a día.

Ciertamente, ya lo decía también Galdós, la novela popular siempre ha tenido predicamento entre el público lector español, «sin duda por las tradiciones de nuestra novela picaresca, cuyos caracteres y estilo están grabados en la mente de todos. Es más fácil retratar al pueblo, porque su colorido es más vivo, su carácter más acentuado, sus costumbres más singulares, y su habla más propia para dar gracia y variedad al estilo». Así las cosas, una vez transcurridas las décadas, los siglos, lo que un día fue popular puede ser leído hoy como algo culto, difícil. Mañas procuró, en su afán por hacer que el lector reaccionase y por hacerle pensar, «bajar a los clásicos de su pedestal para hacerlos más cercanos, eso sí, sin faltarles en ningún momento al respeto. Ningún texto malo soporta el escrutinio universal tanto tiempo».

No cabe duda de ello; tampoco, de que las grandes obras siempre son contemporáneas de espíritu, mezcla de muchos estilos, de ahí que el mismo narrador, además, abordara el presente literario dedicándole un apartado: «Algunos de los rasgos que uno asocia con la posmodernidad artística —el pastiche, la recuperación juguetona de estilos artísticos pasados, la hibridación de géneros, la difuminación de las fronteras entre la serie A y la serie B artística o la libertad artística absoluta— no son nada nuevo». Y es que, siguiendo las palabras del Eclesiastés, nunca hay nada nuevo bajo el sol.

En cuanto a la literatura pretérita, Mañas tenía claro con qué obras se quedaría (ateniéndonos a la narrativa): los ya citados (Platero y yo, los aforismos de Gracián y el Lazarillo) más La Celestina, Fortunata y Jacinta —«Galdós fue un auténtico gigante a cuyos pies crecieron los autores del 98, que nunca consiguieron desprenderse del todo de su sombra»—, La Regenta, las memorias de Baroja, el teatro de Jardiel Poncela, los cuentos de Aldecoa, los artículos de Camba, los ensayos de D’Ors, los textos viajeros de Cela, los diarios de Trapiello… Todo un canon para atraer la atención, urgente o no, de los jóvenes o de los no tan jóvenes; esto ya no importa en un periodo de descenso imparable de los conocimientos literarios en la población y en que se abre paso la Ignorancia con la fuerza de un meteorito dispuesto a impactar, tan duramente, que hará que se extinga toda criatura surgida de la imaginación literaria.

Me refiero, claro está, a la cultura woke como sinónimo de la muerte del intelecto, al nuevo orden moral impuesto por minorías rabiosas y ofendidas, amparadas tristemente por políticos de todo pelaje y hasta por las instituciones de orden universitario. Y ahora yo incurriré en el papanatismo que denunciaba antes indicando que los autores que están escribiendo en contra de semejante degradación de la libertad e inteligencia humanas no están entre nuestro universo hispano, hasta donde alcanzo a saber, sino en el extranjero, por ejemplo en sendos trabajos de los que me ocuparé enseguida.

Antes, hay que decir que hace escasas fechas aparecía un estudio sobre un poeta francés que fue un alma libre, un librepensador, alguien que Antoine Compagnon calificaba de moderno antimoderno en su Baudelaire, el irreductible (Acantilado, 2022), pues cabía encontrar siempre al autor de Las flores del mal en una continua ambivalencia. Este catedrático de literatura francesa en la Sorbona recogía así un rasgo nuclear de un Baudelaire que tuvo un ánimo ansioso de resistencia ante el mundo moderno que florecía en el segundo tercio del siglo XIX. El poeta lo condenó, pero se benefició de lo que aquella sociedad generaba, alrededor de los ámbitos de la prensa o la fotografía, además de vivir el entorno prostibulario, el de las drogas y el alcohol, en una postura de bohemia rebelde y exhibicionista.

Surgía un hombre al que todo le repugnaba, que todo lo criticaba agriamente, aunque anhelara publicar en los periódicos y dejarse retratar. En fin, este escritor atacó el ambiente contemporáneo, en lo urbano y social, posicionándose en contra de todo. Tal actitud, hoy, en la dictadura de lo políticamente correcto, ¿sería posible? Se sucede lo que dan en llamar cancelaciones, silenciando a autores célebres, incluso por lo que dicen sus personajes ficticios, ya sea un clásico antiguo como Chaucer o una autora contemporánea como Harper Lee, con excusas de racismo, judeofobia o misoginia, más el ejemplo, más reciente, de Agatha Christie.

Y es que ahora todo es diferente a antaño, cuando pensar en lo que era un lector sensible indicaba que se trataba de alguien apto para apreciar los matices del lenguaje, la belleza de una metáfora, la audacia de una determinada estructura poética o narrativa, o la originalidad del enfoque elegido para llevar a la suprema libertad de la literatura un asunto concreto. En la actualidad, es otra cosa. En la posmodernidad, el raciocinio y los conocimientos han sido sustituidos por la búsqueda de lo sensitivo, en que no es necesario saber de nada, ni tener criterio, solamente ser una persona y tener ganas de opinar de todo y siempre. El despropósito ha llegado a la lectura, como saben los aficionados a Roal Dahl o Ian Fleming, a los que hay que corregir. En cualquier caso, será una cruzada infinita, interminable, pues siempre prorrumpirá quien abandere el hecho de sentirse ofendido por una cosa y otra, en torno a la raza, el género, la nacionalidad, etc.

Semejante estupidez de cancelar autores insignes por lo que una vez crearon, repitámoslo, en uno de los pocos terrenos en que cabe toda la libertad, el de la ficción literaria, le ha tocado a la Reina del Crimen, tal y como informó la prensa británica en marzo del 2023. De modo que «los misterios de Poirot y Miss Marple tienen pasajes editados por lectores sensibles para las últimas ediciones de HarperCollins». De este modo, de repente las palabras que hoy se consideran ultrajantes y que ayer eran correctas, y quién sabe mañana, han sido sustituidas por otras o eliminadas, junto con lo que hoy se estima como insultante, más las referencias a la etnia de algunos personajes. Ya no será posible ver en las novelas de Christie, en determinadas ediciones, alguien que sea descrito como un negro, un judío o un gitano, o cosas que tengan que ver con el pecho femenino, o incluso el término «oriental», pero tampoco se considera ya decente decir «nativo», por lo que es preferible reemplazarlo por «local».

En resolución, el lector del siglo XXI que se acerque a la narrativa de Christie, al menos en el ámbito anglosajón, ya no será, por tanto, el mismo que en su día tuvo entre sus manos un ejemplar de la obra de 1937, mil y una veces editada y traducida, Muerte en el Nilo, protagonizada por Poirot, en la que se hace un comentario negativo de unos niños. Asimismo, la historia de Marple de 1964, Misterio en el Caribe, ya no tendrá una reflexión sobre un trabajador y sus dientes blancos, quién sabe por qué retorcida manera de verlo. Y por supuesto, ya nadie será «gordo» o «feo», ni será posible aludir a la nariz grande de algunos personajes por ser algo susceptible de antisemitismo.

Uno se pregunta, entonces, qué será de la andadura de Sophie Hannah, una narradora estupenda que tuvo el permiso de los albaceas del legado de Christie —su nieto, que comanda la Agatha Christie Limited— para escribir varios libros del detective belga más refinado y perspicaz. Hércules Poirot, un exoficial de la policía belga que ha encontrado acomodo en Inglaterra, después de que las tropas alemanas invadieran su país, y que siempre alude a «la materia gris» para reflexionar sobre los crímenes que tiene que resolver, tendrá que pensárselo dos veces cuando diga cualquier cosa en un diálogo. Porque, de continuo, tendrá la latente amenaza de que los nuevos vigilantes de la moral literaria le hagan callar dentro de las hojas de un libro.

Esto, claramente, llevará a la autocensura, tal vez inconsciente o subliminal, de aquel que a lo mejor se llama literato pero está cediendo a las consignas —para no ir en contra de la moda, para no quedar excluido, para no ser cancelado— que confunden el género gramatical con el sexo humano y que, día tras día, lleva a aberraciones lingüísticas en boca de los políticos, auténticos líderes en (y de nada más) la más penosa estulticia. Para colmo, hasta en la publicidad editorial, en las contracubiertas o notas de prensa de muchos libros que se publican en lengua española, se hace referencia a «lectores y lectoras», idiotamente, devaluando el mismo ámbito que debería ser una fortaleza de cara a cuidar la expresión y el vocabulario.

Ante tal triste panorama, ¿de qué formas puede el escritor, el historiador, el filósofo sentirse libre para opinar y avivar el espíritu de la tolerancia de pensamiento y de exposición de ideas contrapuestas, hoy, cuando la cobardía maniata a tantos, cuando se ha olvidado que un hombre llamado Miguel de Cervantes Saavedra, hace cinco siglos, se enfrentó desde su escritura a todos los poderes fácticos de entonces e hizo un alarde de libertad creadora inigualable?