Guadalajara, Jalisco, 1965. Es crítico de cine, profesor en el ITESO y colaborador de la revista Magis.

Desde su temprana infancia, el cine mostró interés por la guerra. Un breve recuento de su historia alcanzaría para corroborarlo: se ha acercado a numerosas conflagraciones —no podría cubrir la totalidad de ellas: el humano afán bélico es inabarcable y hay guerras más rentables y menos deshonrosas que otras—, y la Segunda Guerra Mundial es un hito. Asimismo, y como queda constancia en tiempos recientes, la Primera Guerra Mundial ha sido objeto de interés y ha dado origen a no pocas películas. Si hablamos del cine de Estados Unidos en concreto —y considerando el número de guerras en las que se ha involucrado ese país y las cintas que alrededor de este tema ha aportado su industria cinematográfica— cabría hablar incluso de fascinación. De ahí que conflictos locales (como la Guerra Civil) o algunos que se inspiran en las invasiones realizadas por Estados Unidos (como la de Vietnam) despiertan particular interés, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. La guerra está presente en los clásicos norteamericanos de D. W. Griffith: El nacimiento de una nación (The Birth of a Nation, 1915), que registra las singularidades de la guerra civil, e Intolerancia (Intolerance, 1916), que explora episodios bélicos de diferentes épocas. Los diversos acercamientos a la guerra, en America y ailleurs, constituyen una clase, un género: el cine bélico o war film, que tendría una amplia variedad de subgéneros dependiendo de la presencia que tiene la guerra en el curso de la historia que se está contando.

La guerra ha estado al fondo cuando el interés está en la exploración de lo que supone una conflagración en concreto para los que no están haciendo la guerra. Del paisaje humano que se observaba al inicio de la Guerra Civil Española, José Luis Cuerda da buena cuenta en La lengua de las mariposas (1999); lo hace a través de un recurso muy utilizado en el cine ibérico: la mirada infantil. El drama amoroso que supone la separación de los amantes, condicionado por la Segunda Guerra Mundial es memorablemente abordado en Casablanca (1942) por Michael Curtiz; sobre el gélido clima que imprime la Guerra Fría a los que la padecen de forma directa Guerra Fría (Cold War, 2018) de Pawel Pawlikowski ofrece una cálida mirada. Milcho Manchevski ilumina el estado de cosas en los inicios de la Guerra de los Balcanes en Antes de la lluvia (Pred dozhdot, 1994).

El cine muestra singular pasión cuando la guerra está al frente… en el frente de batalla. La Segunda Guerra Mundial, adelantamos, es icónica en este aspecto. Ahí se ubican numerosas producciones, más o menos espectaculares, más o menos costosas, que habitualmente cabrían en los terrenos de la épica. La guerra es un asunto propicio para el nacimiento o la confirmación del héroe. Es memorable en este renglón, por ejemplo, Dunkerke (Dunkirk, 2017) de Christopher Nolan, quien multiplica los tiempos para presentar diferentes aristas de la heroicidad británica, y así incrementar el dramatismo de la historia y la Historia. Steven Spielberg es un habitual especialista en estos menesteres; para muestra algunos largometrajes: Rescatando al soldado Ryan (Saving Private Ryan, 1998), que acompaña a un pelotón en una misión de rescate y La lista de Schindler (Schindler’s List, 1993), acaso el mayor drama filmado sobre el maltrato a los judíos. Los soviéticos no filmaban mal los dramas bélicos; abundaron las películas de propaganda, pero en los mejores títulos convive la heroicidad con la melancolía, como en La infancia de Iván (Ivanovo detstvo, 1962) de Andrei Tarkovski y Ven y mira (Idi i smotri, 1985) de Elem Klimov; el acercamiento al conflicto presenta mayor crudeza que en los dramas bélicos de otras latitudes: los realizadores vivieron la guerra en su propio país (el cuestionable Volodímir Zelenski tiene razón cuando le dice al prepotente Donald Trump que no ha sentido la guerra en su propio territorio).

La Primera Guerra Mundial ha sido objeto de interés reciente, comentaba párrafos arriba. 1917 (2019) de Sam Mendes llamó la atención por el acercamiento y la propuesta narrativa y técnica. La historia sigue a un soldado que debe llevar un mensaje al frente para alertar a los suyos. Mendes apuesta por dar cuenta de la aventura sin cortes: plantea una serie de planosecuencias que, al dar continuidad al tiempo y el espacio, terminan por potenciarlos y, así, contribuyen a incrementar la tensión del recorrido. En Caballo de guerra (War Horse, 2011), Spielberg acompaña —en particular en una memorable escena— al equino del título en sus lances en las trincheras. Sin novedad en el frente, la célebre novela de Erich Maria Remarque, ha inspirado más de un largometraje y alguna serie de televisión. En 1930, Lewis Milestone encabezó una producción norteamericana que fue bien recibida por la crítica y se embolsó los óscares a mejor película y mejor director. En 2022, el alemán Edward Berger volvió a las páginas de la novela y dirigió Sin novedad en el frente (Im Westen nichts Neues), una coproducción de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Es notable el ánimo autocrítico y el afán de dar cuenta de algo así como la pérdida de la inocencia con relación a la guerra por un grupo de jóvenes alemanes. No cabría imaginar que fuera de otra forma: el cine bélico en Alemania es un terreno propicio para la contrición.

La guerra ha sido abordada casi en exclusividad con live action. Pero la animación también ha sido un medio provechoso para reflexionar sobre sus implicaciones y consecuencias. Así lo ilustra La tumba de las luciérnagas (Hotaru no haka, 1988), una de las obras maestras de Isao Takahata. La historia acompaña a un chamaco y su hermanita en su peregrinar entre los bombardeos de los aliados a Japón. Es una cinta entrañable, tal vez la más triste en la historia del cine. Vals con Bashir (Vals Im Bashir, 2008) de Ari Folman sigue a un director de cine que busca reconstuir su memoria sobre su participación en la invasión a Líbano de 1982. Para hacerlo se encuentra con sus excompañeros de la milicia y los interroga. El resultado es espectacular y, justo es subrayar, establece una crítica sólida al belicismo israelí.

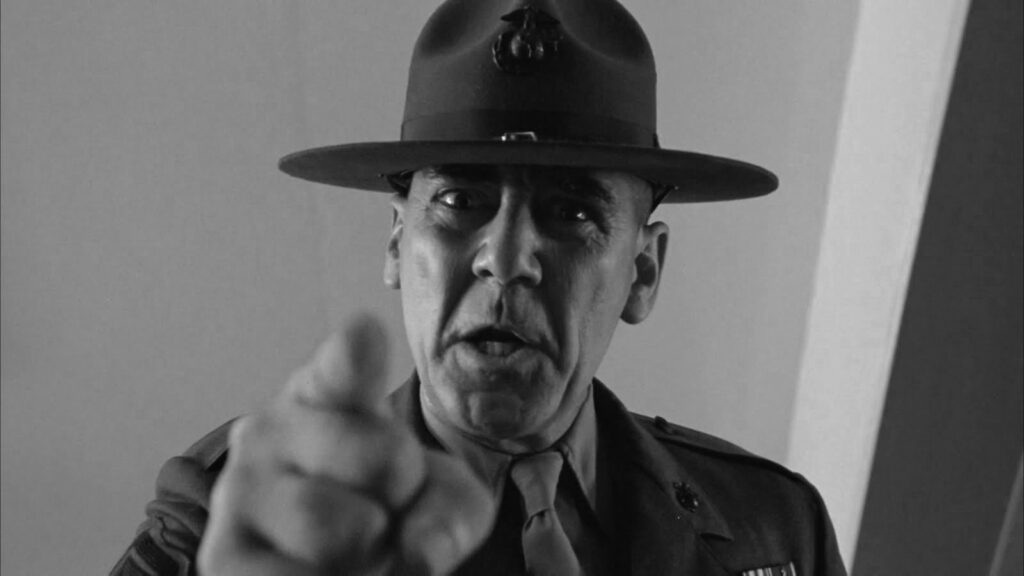

Como hemos visto en algunos casos, el cine adopta una voluntad crítica para exhibir la mezquindad de los que patrocinan la guerra. A menudo vemos las consecuencias nefastas para los que participan en ella —la mayoría de los cuales son jóvenes— y se invita a la conmiseración al acumular en pantalla a soldados mutilados y montones de cadáveres. En este renglón cabría apuntar tres producciones norteamericanas que exponen la sinrazón que se hizo presente en Vietnam: El francotirador (The Deer Hunter, 1978) de Michael Cimino; Apocalipsis (Apocalypse Now, 1979) de Francis Ford Coppola y Cara de guerra (Full Metal Jacket, 1987) de Stanley Kubrick. En todas ellas la locura habita a sus anchas: de la ruleta rusa —en la primera— al suicidio en la segunda, pasando por la ritualidad demencial de la tercera. Todas ellas subrayan con realismo ambiciones metafóricas.

Este recuento de títulos permite vislumbrar a qué se ha asomado el cine a lo largo de su historia. No es menos relevante reflexionar sobre la forma —los dispositivos técnicos que ha implementado— en que ha abordado la guerra y las ambiciones que se albergan o se revelan a partir de ella. No es raro que en algunas aparezcan sesgos antibélicos y hasta reproches y francas descalificaciones a las causas y al desarrollo de la guerra. Pero también es habitual detectar contradicciones entre el supuesto mensaje antibélico y la forma de la cinta. Un caso emblemático es del norteamericano Michael Bay, en cuyas realizaciones aparecen palabras que aparentemente dicen estar en contra pero que en los hechos (la forma) son un espectáculo que valida y aplaude más de lo que cuestiona o censura. Lo podemos ver en el drama histórico Pearl Harbor (2001), pero también en películas que sólo aluden a la guerra, como Transformers (2007). En ambos casos las batallas son registradas con matices de belleza que no cuestionan la guerra ni tantito. En la segunda, Bay filma de la misma manera las escenas bélicas y las escenas amorosas: a contraluz y con colores cálidos. Su propuesta está muy cerca de la propaganda (parecen invitaciones para enlistarse en el ejército), como El triunfo de la voluntad (Triumph des Willens, 1935) de Leni Riefenstahl, cuya belleza es proporcional a la ignominia de los protagonistas de ese documental: Hitler y sus secuaces. Es conveniente subrayar que el estilo, el manejo de la forma, revela la moral del realizador. Como dijo Jean-Luc Godard, «un travelling es un asunto de moral». Y si el realizador concibe un espectáculo fascinante, del cual el espectador sale maravillado (y no horrorizado) habría que cuestionar la moral del realizador, su ignorancia… o su cinismo.

Es menos frecuente que aparezcan cintas con una clara postura antibélica y que sean congruentes. Es el caso de La delgada línea roja (The Thin Red Line, 1998) de Terrence Malick, quien ubica la historia en la Segunda Guerra Mundial y en el Pacífico y se aproxima a la guerra desde una postura que cabría calificar como panteísta: nos hacer ver que la guerra es una especie de enfermedad planetaria en la que los humanos reflexivos y sensibles tienen poco espacio. Estos acercamientos no son abundantes, pero son los imprescindibles.