(Guadalajara, 1965). Crítico de cine y profesor del ITESO, colaborador de la revista Magis.

El cuadragésimo aniversario luctuoso de Jacques Tati, quien murió en noviembre de 1982, no obtuvo mayor atención ni sirvió como pretexto para homenaje alguno. Este desinterés, aventuro, obedece menos a la mala memoria que al abandono que desde hace ya algunos años padecen la comedia y sus «próceres». Ésta no sólo ha perdido el gran aliento que la caracterizó en las primeras décadas del cinematógrafo, sino que ha visto constreñidos su campo de acción y su ánimo corrosivo a consecuencia de la gravedad y la solemnidad que ha impuesto la corrección política. Si en las décadas del veinte y del treinta del siglo anterior Buster Keaton o Charles Chaplin abordaban con desparpajo las costumbres y las vicisitudes de la vida cotidiana, los comportamientos y las conductas que observaban en la sociedad, y de ahí extraían abundantes motivos para el humor, es poco probable que hoy encontremos en la pantalla grande autores que alcancen alturas similares.

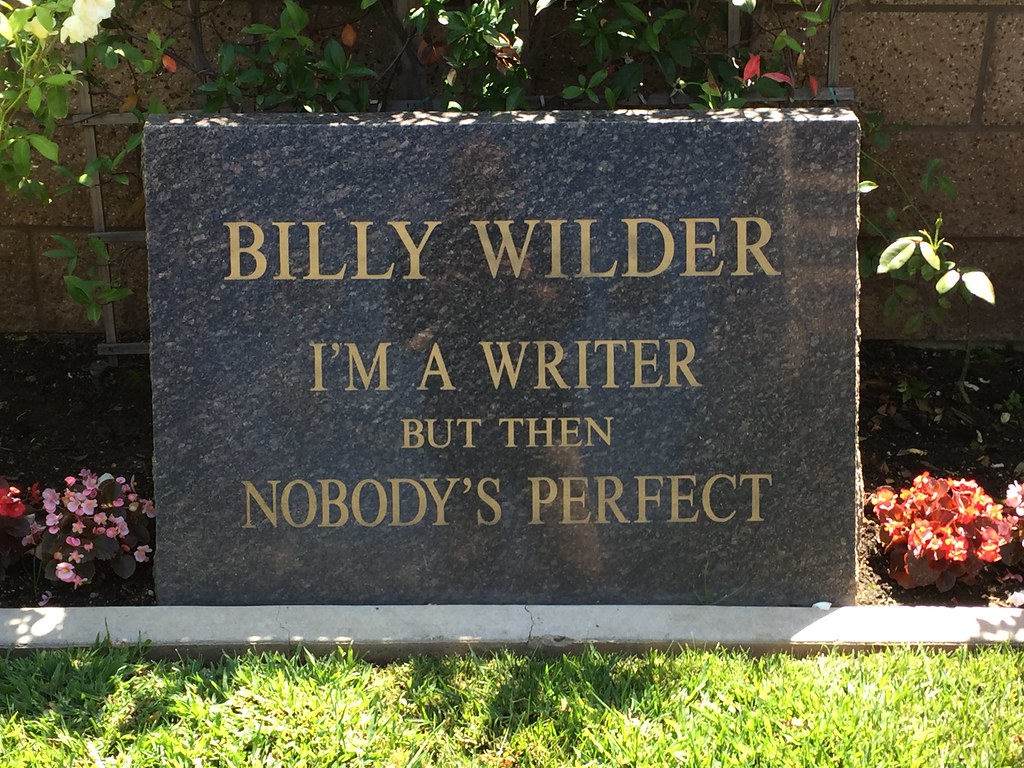

Desde hace varias décadas es notoria la ausencia de comediantes de largo aliento, esos que son autores a carta cabal —como los mencionados o Woody Allen— y que lo mismo tienen el talento para escribir que para dirigir y actuar. También brillan por su ausencia los realizadores que aborden este género cinematográfico con solvencia y grandeza, como lo hizo en su momento, por ejemplo, Billy Wilder. Ni hablar de cineastas que vayan más allá del gag verbal y que utilicen las herramientas técnicas y narrativas del cine en toda su amplitud y en todas sus posibilidades. Actualmente, y sólo en el terreno oral —pues no hay apuesta alguna por la propuesta escénica—, es más probable encontrar algunas dosis de agudeza, incorrección y riesgo en el stand up —que cabe más en los terrenos del teatro—, como Dave Chapelle, que en la pantalla de cine. Son malos tiempos —malas décadas, reitero— para la comedia cinematográfica, y es necesario voltear hacia atrás —sí, tiempos pasados fueron mejores— y recordar su valor, su fuerza: la comedia que se respeta nos hace pensar y nos invita a ser críticos, actividades peligrosas en los tiempos dogmáticos que corren. Una buena forma de hacerlo es justamente enmendar la omisión cometida con Tati y recordar la vida y milagros de este autor que fue mucho más allá del humor verbal.

Jacques Tatischeff nació el 9 de octubre de 1907 en Le Pecq, una pequeña ciudad por la que corre el río Sena, ubicada a diecinueve kilómetros al este de París. Su abuelo paterno, militar al servicio del imperio ruso, fue adjunto en la embajada en Francia y vivió singulares aventuras. La familia de su madre (née Van Hoof) era de origen holandés y ella heredó la empresa familiar, que tenía una larga y exitosa tradición en el arte de enmarcar obras pictóricas (tradición opacada por un episodio poco afortunado, pues un antepasado rechazó en alguna ocasión un puñado de pinturas que Van Gogh ofrecía como pago de servicios recibidos). Fue un niño mimado y su infancia transcurrió en la tranquilidad burguesa, que sólo fue interrumpida esporádicamente durante la Primera Guerra Mundial.

En 1924 se tiene registro de su «debut» en el mundo artístico, pues montó en la playa de Saint-Tropez su primer espectáculo de mímica, que llevó por título El futbol visto por un portero. El número nació de una ocurrencia que tuvo cuando era jugador de rugby (deporte que practicó profesionalmente en el parisino Racing Club de France): antes de salir al campo, descubrió en el vestidor un balón de futbol, y sabiendo que los uniformes del Racing de rugby y futbol eran iguales, convenció a sus compañeros de ingresar al campo de juego pateando el balón redondo. Público y adversarios los recibieron confundidos; mientras tanto, Tati «vivía su partido» como portero entre postes invisibles, emulando a público, adversarios y árbitro (parte de este número es reproducido en Parade, su testamento cinematográfico-circense).

En 1932 hace su primera incursión cinematográfica con Óscar, campeón de tenis, proyecto de cortometraje que nunca concluyó y del que no queda huella alguna. A partir de entonces participa en películas propias y ajenas: actúa en el corto Cuida tu izquierda (Soigne ton gauche, 1936); él mismo escribe, dirige y protagoniza el corto Regreso a la tierra (Retour à la terre, 1938); en Sylvie y el fantasma (Sylvie et le fantôme, 1945), largometraje de Claude Autant-Lara, figura como actor; con este cineasta vuelve a colaborar en El diablo en el cuerpo (Le diable au corps, 1946).

Escuela de carteros (L’école des facteurs, 1947) es un ejercicio de breve duración que serviría de base a su primer largometraje: Día de fiesta (Jour de fête, 1949). En éste sigue los pasos de un cartero que es el hazmerreír de los habitantes de un pequeño poblado y que, bicicleta mediante, «revoluciona» el oficio al tratar de emular al colega que ve en una película norteamericana. El rol principal, como en adelante será una costumbre, es interpretado por él mismo y se caracteriza por ricas dosis de candidez (que no ingenuidad) y de bonhomía que posteriormente se irían matizando. Esta cinta es homenajeada por Sylvain Chomet en Las trillizas de Belleville (Les triplettes de Belleville, 2003). El cineasta también trató de revolucionar el cine y buscó registrar el pueblo con «colores sinceros y alegres». Se esmeró en la puesta en escena y utilizó un procedimiento novedoso, el Thomsoncolor. Pero tuvo dificultades técnicas que le impidieron procesar la película negativa, y como afortunadamente también filmó en blanco y negro, sólo se estrenó en esta modalidad. En 1995 pudo realizarse al fin el proceso de positivado en color y la cinta pudo verse como Tati la concibió.

Con Las vacaciones del Sr. Hulot (Les vacances de M. Hulot, 1953), su segundo largometraje, inaugura una fructífera serie de cintas protagonizadas por el singular Monsieur Hulot, quien en su aparente torpeza e inconciencia provoca más de un desaguisado y más de una sonrisa; consigue, al final, que las personas que lo rodean recuperen la alegría y vivan con mayor plenitud. Y aunque es posible establecer una igualdad entre Tati y Hulot, el cineasta-actor se encargó de aclarar que las «relaciones con él son corteses pero distantes. Me permite solamente observarlo y tratar de imitarlo. Todo lo que puedo decir de él es que tiene humanidad, simplicidad, modestia y sobre todo que es lo opuesto a un cómico de cine».

En Mi tío (Mon oncle, 1958), su tercer largometraje, da vida de nuevo a Monsieur Hulot, quien vive en un barrio tradicional. Un día visita a su hermana, ella vive en una casa pretenciosa, geométrica, gris. Luego tiene una aventura por las calles de la ciudad con su sobrino. Y la magia aparece. Tati trabajaba con rigor la banda sonora. Cada sonido era fabricado, por eso nada suena «natural». La artificialidad, sin embargo, es una ruta para lo extraordinario, para subrayar los ambientes de la vida citadina. Al final contrapone de manera brillante la monótona homogeneidad de la modernidad y el caos calmo de la vida en el barrio. Mi tío es una obra maestra.

En Playtime (1967), que es una especie de summa o compendio de su obra, y acaso su mejor película, acompaña a un grupo de turistas angloparlantes que llega a París y, mientras visita sitios emblemáticos de la ciudad, se cruza con Monsieur Hulot. El encontronazo provoca que la experiencia de todos se asome a algo cercano al absurdo. En esta cinta, Jacques Tati alcanza el punto más alto de sus búsquedas técnicas y condensa sus constantes temáticas. Entrega así un verdadero prodigio que permite ampliar la reflexión sobre la modernidad y su masiva soledad. La filmografía del francés como realizador se cierra con Parade (1973), producción de la televisión sueca en la que es posible ver al sexagenario y aún ágil Tati reproducir los números de mímica de sus inicios.

Las virtudes de Hulot venían de un «humor físico ligado al deporte y al music-hall», pero las de Tati son todas cinematográficas. Con rigor transgredió las leyes del montaje clásico, multiplicó protagonistas, alteró la naturalidad sonora y dotó a la cámara de un ánimo contemplativo susceptible de albergar la sorpresa, de registrar la escena desde la óptica más lucidora y humorística. El encuadre invita al aparente errar de la mirada, que al final descubre maravillas. Con planos abiertos y con muy buena profundidad de campo —en los que el espacio cobra presencia y relevancia— sus películas promueven la democracia de la mirada. Observador atento, pareciera que el gag ya estaba ahí, en la cotidianidad, listo para ser registrado. Es, de entrada, una ambición que reconoce con su singular modestia: «Mis películas se parecen menos a películas que a ventanas abiertas. Si las observa con atención, no verá ni una sucesión de gags ni una ocasión para reírse, sino más bien la vida propiamente dicha».

La magia de sus películas no pasa desapercibida al ojo atento y paciente, sensible. No en vano Marguerite Duras dijo sobre él: «Lo adoro absolutamente. Creo que es tal vez el cineasta más grande del mundo. Playtime es gigantesca, la película más grande que jamás se haya filmado sobre los tiempos modernos. Es en el espacio En busca del tiempo perdido y, en el espacio de la ciudad, es la única vez que se puede decir: es el pueblo mismo que actúa».