Fernando Fernández (Ciudad de México, 1964). Autor de Oriundos (Cataria, 2018).

López Velarde en la pluma de Valle Arizpe y el buril de Roberto Montenegro

a Gonzalo Celorio

Una amistad mal documentada

Por más que los historiadores suelan limitarse a citar testimonios generales con el propósito de probar su coincidencia espacial y cronológica, no hay duda de la amistad que unió a Ramón López Velarde y Artemio de Valle Arizpe. Pese a ello, apenas son dos las menciones al novelista coahuilense que encontramos en la obra de su coetáneo de Zacatecas, y ninguna de ellas alude a su trabajo literario.

La primera es la dedicatoria de «Tus ventanas», un poema cuya historia ha sido ya contada (yo me referí a ella en Ni sombra de disturbio, Auieo / Conaculta, México, 2014, pp. 55-58). López Velarde lo dejó escrito en un álbum propiedad de su colega; cuando quiso recuperarlo para que formara parte de su primer libro, Valle Arizpe estaba apartado de sus archivos personales, por encontrarse lejos de su ciudad natal en los días violentos de la Revolución. Ramón tuvo, por eso, que reescribirlo de memoria; el resultado es la página que leemos en La sangre devota (Obras, fce, segunda edición, México, 1990, p. 161). El poema, es interesante, terminó llamándose «Sus ventanas», como si la distancia de la primera redacción de su texto hubiera provocado en el poeta el alejamiento del punto de vista que hay implícito en la sustitución del adjetivo posesivo de la segunda persona («tus ventanas») por la tercera («sus»). En junio de 1949, cuando Ramón llevaba muerto casi treinta años, don Artemio remitió la primera versión al hermano del poeta, contándole el caso. Desde que reapareció, «Tus ventanas» forma parte del corpus de las «primeras poesías» que abren las Obras (misma edición, p. 128).

Un error, más que una errata, en el Álbum de Elisa García Barragán y Luis Mario Schneider (rlv, Álbum, unam, México, 2000, pp. 110-112), en específico en la reproducción de la carta remitida a Jesús López Velarde, ha hecho creer a los especialistas en la existencia de un hermano de Valle Arizpe supuestamente llamado Antonio, que nunca existió, según confirmación expresa de la poeta Claudia Hernández de Valle-Arizpe, sobrina nieta del autor neocolonialista (Ni sombra de disturbio, p. 58). Ese ficticio Antonio ha tenido fortuna y así es aludido, como dotado de plena existencia, en las ediciones más serias del jerezano (como en Obras, p. 47, donde José Luis Martínez hila media página atribuyendo al fantasmal personaje peripecias que obviamente corresponden a Artemio).

En la página donde se coló el error, Luis Mario Schneider y Elisa García Barragán se preguntan si la dedicatoria se debió a que los escritores se conocían en persona ya en 1912, que es cuando está fechada la primera versión del poema, o a la admiración del poeta provocada por su lectura de las novelas de la vida colonial mexicana. La pregunta puede responderse fácilmente, ya que, para ese año, Valle Arizpe aún no se había estrenado como novelista.

La segunda mención es un simpático comentario de la persona de Artemio, incluida en «El comedor», texto publicado en El Nacional Bisemanal el 19 de febrero de 1916 (Obras, p. 426). Se trata de una evocación del comedor provinciano de una época de abundancia que contrastaba con aquella otra en la cual escribía López Velarde en tiempo presente, calamitosa al grado de que, escribe el poeta, cuando se estaba delante de un pan, era necesario mirarlo al microscopio «para saber qué minúscula pieza se come uno». Ramón alude a Valle Arizpe en el cuarto párrafo de ese texto:

¿Cómo dejar en el tintero la alacena que se hallaba al entrar, a mano izquierda? En aquella poemática alacena se guardaban todos los combustibles del feo pecado de la gula, desde la cajeta de membrillo, hasta el arroz de leche, capaz de conmover a medio kilómetro las entrañas de Artemio de Valle Arizpe, hidalguete de hombros derrocados, que finca el noventa y cuatro por ciento de sus pasiones en el jugo gástrico. Aquella alacena merecía un romance de Nervo.

«Hidalguete de hombros derrocados», esclavizado por su pasión gastronómica: más que un reconocimiento de los gustos y saberes de Valle Arizpe, hay en estas palabras una simpática caricatura del amigo en la que aparece ya su temprano amor por las cosas pasadas, acaso su conocimiento de aristocracias y heráldicas y su pasión por la comida. ¿Describe con ellas el físico real de su amigo coahuilense? El don Artemio que aparece en las fotografías, largo, flaco, estilizado tanto como su literatura, parece que justifica la representación que le consagra el poeta.

La presencia del amigo ausente

Valle Arizpe, en cambio, hizo un homenaje literario en toda regla a su amigo zacatecano. Fue en su primera novela, Ejemplo, publicada en Madrid en 1919, cuando ejercía como segundo secretario de la Legación de México en España, puesto que ocupó desde ese año (Semblanzas de académicos, antiguas, recientes y nuevas, edición de J. L. Martínez, Academia Mexicana / fce, México, 2004, p. 575). Fue una edición hecha con esmero y perfecto buen gusto, como puedo comprobar cien años después de su aparición con un ejemplar a la vista, el que perteneció a Julio Jiménez Rueda («exquisito hombre de letras», lo llama el autor en dedicatoria autógrafa de 1923).

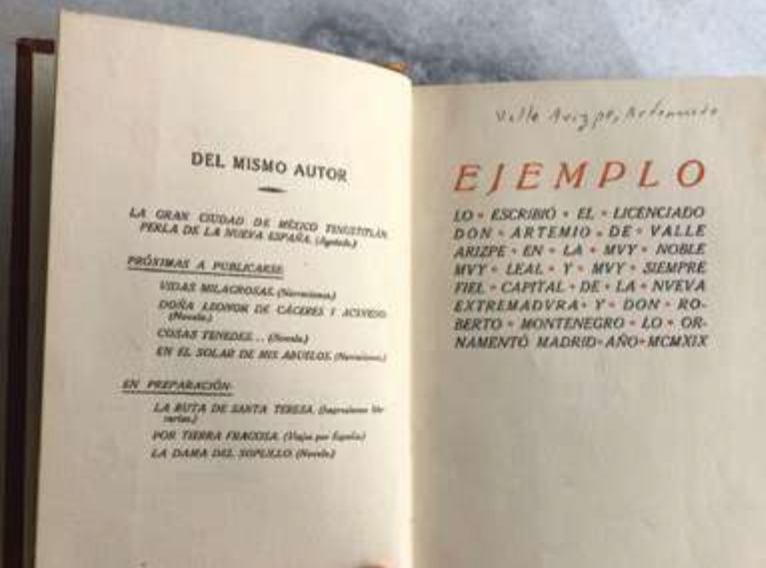

Siguiendo el modelo de los libros antiguos, lo que subraya el regusto historicista característico del escritor coahuilense, Ejemplo se presenta a los lectores con la siguiente leyenda: «Lo escribió el licenciado don Artemio de Valle Arizpe en la muy noble, muy leal y muy siempre fiel capital de la Nueva Extremadura y don Roberto Montenegro lo ornamentó. Madrid año MCMXIX».

Igual que en el Quijote, la edición madrileña de la novela reúne una serie de materiales que anteceden a la obra propiamente dicha: bajo el título de «Censuras y pareceres que acerca de esta fábula han escrito sapientes y eruditos varones», encontramos primero comentarios de Luis González Obregón, Luis G. Urbina y Eduardo Colín; a continuación, poemas de Amado Nervo, Enrique González Martínez, Rafael López y Enrique Fernández Ledesma, precedidos por estas palabras: «Al autor, por varios ingenios de la muy noble y muy leal ciudad de México Tenustitlán». La primera edición de Ejemplo ofrece un atractivo más, anunciado ya en la leyenda que acompaña al título: se publica «ornamentada» con grabados de Roberto Montenegro. A los treinta años de edad, Valle Arizpe se estrena como novelista, nada menos que en España y apadrinado por una constelación de notables contemporáneos suyos.

La nómina nos permite suponer que Valle Arizpe solicitó también un poema a López Velarde para incluirlo en el libro, al lado de las colaboraciones de todos esos personajes admirados por ambos o amigos comunes. Desde muy pronto, como bien sabemos, y no obstante su posterior desengaño, Ramón leyó con admiración a Nervo; dos años antes de la salida del libro, había codirigido con González Martínez (y Efrén Rebolledo) la revista Pegaso; si la amistad con Eduardo Colín y Rafael López es cosa conocida, no es necesario insistir en la que lo unía a Fernández Ledesma, a quien acababa de entregar su poema «Introito» para que su viejo compañero de la primerísima juventud de los años de Aguascalientes, oriundo como él de Zacatecas, lo pusiera en la primera página de Con la sed en los labios, volumen de su autoría aparecido aquel mismo 1919. La presencia de parte del círculo amistoso de Ramón en las páginas preliminares de Ejemplo hace más visible su ausencia en ellas.

Y sin embargo, al menos para nosotros, lo mejor del libro de Valle Arizpe es precisamente la presencia de López Velarde: y es que el autor de Ejemplo calcó de la persona del poeta zacatecano uno de los personajes de la trama de la novela. Aunque haya que desbrozar unos cuantos kilogramos de hojarasca barroca para apreciarlo, ese trasunto del poeta, un hombre de iglesia llamado Fray Ramón Velarde, que profesaba con el nombre de Fray Ramón de la Penitencia, hace las delicias de quienes andamos tras los pasos de López Velarde. Tal es la importancia que adquiere el personaje en cierto momento de la trama de Ejemplo, que Roberto Montenegro le dedicó uno de los grabados que ilustran el libro.

Me extraña que la novela y la imagen no aparezcan en los estudios que conforman el cuerpo central de la crítica y la historia de nuestro poeta y sus publicaciones, y por lo tanto no sean más conocidas. Salvo por la mención que hace de ellas Alfonso García Morales en su espléndida edición de la poesía de López Velarde (Obra poética, unam, 2016, p. 487), lugar donde nosotros hemos sabido de la existencia de una y otra, ni la novela aparece mencionada ni la imagen reproducida en el trabajo de los principales investigadores. Por esa razón, el grabado de Montenegro no forma parte de la iconografía esencial del poeta, que es todo menos pródiga: no está en el libro de Elena Molina Ortega (1952), que inaugura la tradición iconográfica, como tampoco está en el Álbum de Schneider-García Barragán (2000), ni en el más reciente de Ernesto Lumbreras, Un acueducto infinitesimal, rlv en la Ciudad de México (Calygramma, 2019), libros estos dos últimos profusamente ilustrados. (El de Lumbreras es notable entre otras razones por las imágenes que lo acompañan, algunas de ellas parte de una biblioteca privada conformada en la época de nuestros intereses, a la que el poeta y crítico jalisciense tuvo acceso. Por cierto: ¿habrá en ella un ejemplar de Ejemplo?).

Lo más valioso es que ambos retratos de López Velarde, el de la pluma y el del buril, fueron hechos en vida del poeta. No quiero decir que hayan sido escritos o trazados con su persona delante, y menos cuando sabemos que Valle Arizpe redactó la novela en la «capital de la Nueva Extremadura», esto es Monclova (o Saltillo, cuando mucho), y la publicó luego en España, donde Montenegro se encargó de ilustrarla. Me refiero a que son obra de un escritor y un artista plástico que conocieron al poeta en persona, lo que añade cierto valor al que tienen por sí mismos como frutos del arte gráfico o literario.

Fray Ramón Velarde: un homenaje al vate jurisconsulto

Ninguna duda cabe respecto de que el Fray Ramón de la Penitencia de Ejemplo sea un trasunto de López Velarde. El nombre del personaje, por supuesto; no menos que eso, las características que Valle Arizpe le atribuye. Si nada de ello fuera suficiente, ahí está el grabado de Roberto Montenegro. ¿Qué vemos en él? La fachada de un edificio acaso religioso, dispuesto en diagonal; una columna y una ménsula; nubes. (Entre el conjunto que hacen la representación del personaje y la letra capitular, y el edificio del fondo, hay tres cipreses iguales a los cuatro que actualmente hay delante de la casona de la Ciudad de México en la que vivía el poeta en 1919.)

Sobre todo, desde luego, el retrato mismo: la frente amplia y los ojos almendrados, los labios gruesos y el bigote algo vacilante que bien reconocemos como propios del poeta de Jerez; su rostro mestizo, entre expresivo e impávido. Montenegro todavía ha incluido un cartel que insiste en el nombre: «Fray R. Velarde»…

En la novela, el poeta aparece convertido en el «reverendo Padre Fray Ramón de la Penitencia, capellán que era a la sazón de las señoras monjas de San Jerónimo, muy leído en clásicos y humanistas, y que harto brillaba por su teológico saber». Es a él a quien las autoridades eclesiásticas escogen para encargarle la redacción urgente de un memorial con que pudiera demostrarse que no asistía ninguna razón a don Rodrigo de Aguirre, personaje principal de la novela (un auténtico calavera que disipa la fortuna heredada entre la violencia criminal y la lujuria), quien reclamaba el pago de una supuesta deuda adquirida con un antepasado suyo para la financiar la fundición de las campanas de la Iglesia Mayor de la Villa. Estaban claras las razones para escogerlo a él: Fray Ramón «era hábil controversista, de formidable silogismo, y muy diestro en el trivio y el cuatrivio [sic]»; no sólo eso: según era fama, «sabía componer elegantísimas cosas a un volteo de pluma».

Las pretensiones de Rodrigo de Aguirre, al hacerse públicas, habían causado «un pío alboroto en la tranquila ingenuidad de la Villa», cuyos vecinos juzgaron el extravagante reclamo como una prueba más de que el demonio andaba suelto entre ellos, pero la preocupación de todos cesó en el momento mismo en que se supo también que el «admirado y serpiente Fray Ramón Velarde» sería el encargado de hacer frente al asunto. La descripción por extenso de las virtudes del personaje inspirado en el poeta de Jerez llena unas cuantas páginas, siempre profusas y detalladas.

Así, de Fray Ramón de la Penitencia se nos cuenta que era de gran placer escucharlo porque sabía lo que pasaba en todas partes, estrados, tertulias, conventos, alcaldías, antesalas y estancias de los corregidores en el palacio mismo de los señores virreyes («Visorreyes», escribe don Artemio); era amigo de obispos, canónigos, doctores de la universidad, oficiales, alcaldes y veedores; tomaba chocolate y confituras (y «vasos de hipocrás y rosalís») con damas y azafatas de la virreina; tenía «metimiento» en las Salas de Acuerdo de la Real Audiencia y en los Tribunales de la Santa Cruzada, Consulado y Cuentas lo mismo que… y aquí una enumeración de las oficinas administrativas del Virreinato. Además de eso, Fray Ramón Velarde narraba con «malicia elegante» pintorescas intimidades de ricos y aristócratas, cuchicheaba historias de oidores e inquisidores, refería vidas de santos, monjas iluminadas y venerables siervos de Dios…

Su fama y actos provocan en la Villa de Sagredo todo género de comentarios elogiosos: no sólo es llamado Divino, sino que se dice de él que «tiene péñola de marfil» y posee el intelecto de los santos Agustín y Bernardo; desde que era un mozo pequeño sabía los latines más enrevesados y complejos, y leía e incluso comentaba «con ático gracejo» cuanto papel iba a sus manos; recitaba la gramática de Nebrija, sin faltarle nada nunca; era el elegido de la Celeste Gracia y había sido capaz de confundir al monstruo maniqueo; era de muchas letras y diserto en toda arte, y su sabiduría era igual a su bondad…

Parecería que, una vez echada a andar, la maquinaria imaginativa de Valle Arizpe era incapaz de detenerse. No conforme con esa reseña, decide todavía añadir color literario a la estampa que ha pintado del personaje y a todos esos elogios añade una plática entre las damas ilustres de la Villa, quienes planean hacer llegar al fraile que los ha librado de la posibilidad de verse sin las campanas de su Iglesia Mayor, como una manera de agradecimiento, un catálogo entero de agasajos y de obsequios, y así vemos desfilar pañuelos bordados y pantuflos de carmesí, una tabaquera de carey, cuatro camisas de ruan, mermeladas, aceitunas y pepinillos en agrura, un búcaro de loza para enfriar el agua, una sobrepelliz, una mascada de China… todo siempre matizado con sonoras explicaciones y calificativos coruscantes.

El risueño final

No hay manera de saber qué habrá pasado por la cabeza de López Velarde cuando conoció semejante trasposición literaria de su persona. Aunque siguió escribiendo crítica hasta poco antes de su muerte, no volvió a mencionar a Valle Arizpe. Con todo, y más allá de la seriedad de su carácter pintada por los testimonios de sus contemporáneos, tengo para mí que no puede sino haber sonreído al conocer el final de la fábula, al menos en lo que respecta a Fray Ramón de la Penitencia.

Tal como se relata al principio del capítulo x, el capellán de las jerónimas sospechaba razonablemente que Rodrigo de Aguirre no quedaría satisfecho con los sutiles argumentos de los elaborados silogismos expuestos en el memorial correspondiente, por lo que había previsto una salida, si no precisamente colmada de la dignidad que de manera unánime le acreditaban sus contemporáneos, sí de una perentoria y natural necesidad de sobrevivencia, por lo que

tenía ya prevenida la galguesca ligereza de sus piernas para ponerse en cabo de cualquiera destemplanza de carácter, ya que sus irresistibles puños, en este caso, no podrían ayudarle, como solían, a imponer la fuerza de sus razones (pp. 231-232).

Pero los días iban pasando y Aguirre no terminaba por aparecer por el convento para entablar el esperado intercambio dialéctico, cosa que Fray Ramón no podía explicarse. Veamos el modo en que Valle Arizpe concluye, con un sentido del humor que tiene que haber divertido al poeta, el dibujo de su personaje:

Inútilmente pulía [Fray Ramón de la Penitencia] la sutileza de éstas [sus razones] y reforzaba con maciza argumentación los puntos que creía vulnerables en la tupida malla de su dialéctica, y con aquella su reverenda calma esperó al caballero días y más días, entre los rezos, sobresaltos y azoros de las monjas y las alarmas angustiosas de las buenas y timoratas señoras, que encendieron muchas candelas ante las imágenes de su devoción... Pero Don Rodrigo no fue más. Y el sapiente y solemne controversista, harto de lisonjas, de bienestar y regalos, aguardándolo se quedaba en un gustoso dormir entre el blando acomodo de un sillón, sonando sacratísimamente la agria trompeta de sus ronquidos (p. 232).

Dormido, satisfecho, en un blando sillón, roncando… Por serio que fuera el poeta de carne y hueso, después del homenaje rendido por su amigo saltillense, Ramón no pudo sino reír de buena gana el sentido del humor con que se coloreaba el final de un personaje que recogía algunos hechos de su vida y singularidades de su carácter, y con el que Valle Arizpe acaso respondía a la pequeña caricatura en que fue él mismo representado como un aristócrata de figura singular, esclavo de su pasión por la comida.

En 1919 se vivía ya el inicio de la revaloración de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz debida a los empeños de Amado Nervo (Juana de Asbaje, 1910), por lo que se antoja ver un elogio más en el hecho de convertir a Fray Ramón Velarde en capellán del Convento de San Jerónimo, como si hubiera podido serlo de Sor Juana y sus compañeras de profesión, aunque haya sido necesario ubicarlo en la novohispana Villa de Sagredo y no en la capital del Virreinato, donde vivió y murió la monja jerónima.

En el personaje de Fray Ramón de la Penitencia estaba depositada la fe religiosa comprobada del poeta, aunque en el caso de éste no dejara de ser problemática (y de ahí su rechazo a cualquier adoctrinamiento y la riqueza de su poesía); no menos que eso, en el personaje de Ejemplo están representadas su experiencia de los asuntos eclesiásticos, su conocimiento de la ciencia jurídica, su capacidad de juicio y discreción ante casi cualquier tema, y señaladamente su extraordinario talento para la escritura. Bien tenía que saber López Velarde que la mejor salida literaria al hiperbólico traslado de su persona, ditirámbico al grado de hacerlo recibir las admiraciones, los elogios y los dones de una época entera, de la que Valle Arizpe era un erudito y amoroso conocedor, no podía sino ser aquel desenlace chusco de quien goza de su prestigio roncando sagradamente en un cómodo sillón o ha tomado las providencias necesarias para salir corriendo de escena, en el caso de verse obligado a ello, con el humano propósito de salvar la vida