Buenos Aires, Argentina, 1961. Su libro más reciente es Crónicas de abril. La verdad sobre la rebelión de 2018 en Nicaragua (2023).

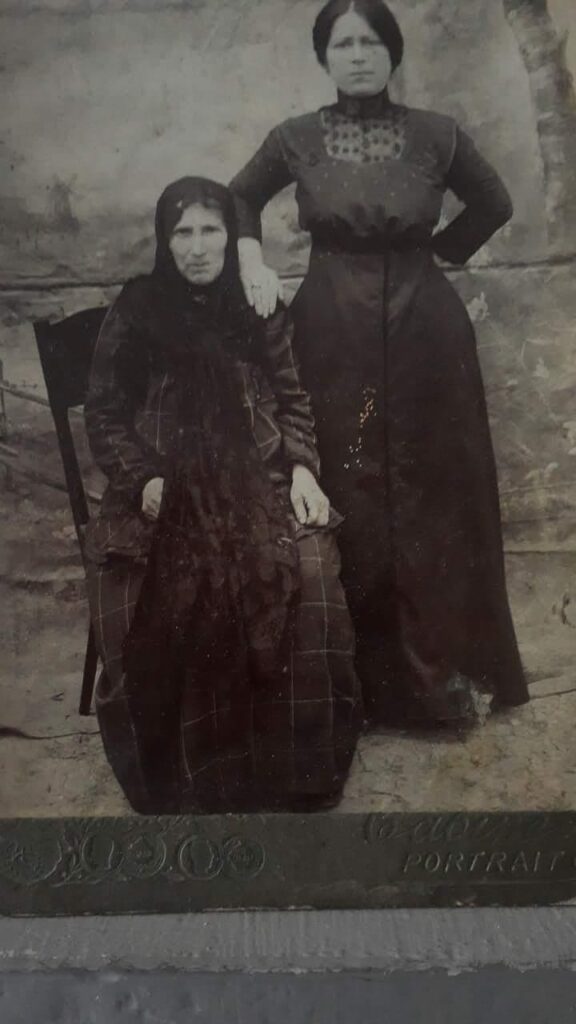

No conocí a Rebeca Joffe. Mi padre habló de ella solamente una vez y nos pidió no volver a preguntarle nada. La referencia que las nietas teníamos a mano para imaginarla era una fotografía en blanco y negro tomada en 1911. Frente a la cámara, con un molino de viento retratado a sus espaldas como parte del sombrío decorado, dos mujeres ucranianas, una sentada en una silla de madera negra y la otra de pie, aparecen en rígidos vestidos oscuros que ocultan sus cuellos y brazos. Ella es mi abuela, la joven y robusta, con cara de luna llena. Observa de frente con seriedad, el ceño triste y los labios cerrados, de los que algún día dejaron de salir las palabras. Dos finas trenzas negras recogidas cubren sus orejas, por las que tampoco pasan los sonidos.

Rebeca tiene su mano izquierda oculta detrás de la espalda y la derecha, con un solo anillo, se posa sobre el hombro de la madre, mi bisabuela, una anciana menuda de nariz aguileña y manos blancas, el rostro enjuto envuelto en una larga bufanda tejida.

—Rebeca tiene la boca apretada, como contenida —dijo mi hermana frente a la foto.

—Era sordomuda —respondió papá bajando la mirada, en la primera, escueta y única alusión a su madre.

Mi padre, Gregorio Selser, no quería hablar de su pasado. Sus hijas no tuvimos la suerte de otros niños a quienes les comparten asombrosas anécdotas de familia en la sobremesa o después de leerles un cuento, antes de dormir. Quizás porque él tampoco conoció a Rebeca. Tenía seis meses de nacido cuando ella falleció de cáncer, por lo que su infancia transcurrió en un orfanato para niños judíos pobres en Buenos Aires. Sus dos hermanos mayores, Isaac y José, fueron enviados a casas de parientes en el norte argentino. Y es que el abuelo Manuel, un carpintero judío alemán que reparaba durmientes del Ferrocarril Provincial de la capital argentina, fundado por franceses y belgas en los albores de 1900, no supo qué hacer con ese drama: su mujer lo había dejado con tres varones, todos menores de edad. Y ya antes habían padecido otra tragedia.

Mi madre nos contó un día, en susurros, que papá tuvo una hermana cuyo nombre nadie recuerda y que murió una noche de lluvia en la que Rebeca se quedó dormida mientras la amamantaba en su cama. No la oyó llorar, no escuchó el estridor de la asfixia bajo el peso de sus senos generosos. Al año siguiente nació mi padre, y seis meses más tarde Rebeca partió para siempre. Convertida en silencio por ese dolor indecible, la tristeza había invadido su cuerpo del útero al pulmón, envolviéndola en la mudez de la pena. Esa mujer humilde, huérfana de alegrías, desterrada de un paisaje que sigue sangrando por la guerra.

Viudo hasta la muerte en su doble exilio de amor y de culpa, Manuel vivió sumido en sí mismo por más de treinta años. Enfermó y dejó el ferrocarril.

A inicios de 1950, siendo novio de mi madre y convertido en un acucioso periodista autodidacta, Gregorio reservaba los domingos para visitar a su padre en un hospicio para enfermos mentales en el barrio porteño de Barracas, junto al Río de la Plata. A veces mi abuelo lo reconocía y lo abrazaba. Lloraban juntos, pero jamás le habló de Rebeca ni de sus duelos. Como tampoco papá lo hizo con nosotras.

Dicen que Rebeca quedó sorda a consecuencia de una meningitis que contrajo en la adolescencia, aunque nadie sabe a ciencia cierta por qué dejó de hablar. A lo mejor su mudez fue una secuela de la sordera, sumada a la impotencia y el desconsuelo de haber tenido que abandonar su tierra. O tal vez prefirió ahogar las palabras, convencida de que los recuerdos duelen menos si se quedan quietos, resignados.

Las escuetas referencias de su niñez provienen de los descendientes de su hermana Emma que, como ella, emigró a la Argentina desde Ucrania huyendo de los pogromos —como se conoció a los masivos linchamientos de judíos, que sumaron miles de asesinados en aquel país antes de 1888.

Mi prima Elena Kirilovsky, reconocida astrónoma argentina y nieta de Emma, quiso reconstruir la historia y hace algunos años viajó a Babrova, el diminuto pueblo natal de las hermanas Joffe, para recuperar los recuerdos. Nombrarlos. Honrar sus vidas.

En un barco que zarpó del puerto de Odesa algún día de algún mes de 1912, Emma y su esposo, Aleaquim Kirilovsky, se embarcaron con sus cuatro hijos para escapar de la muerte en un transatlántico prestado por el barón Moritz von Hirschz, un empresario y filántropo alemán impulsor de las colonias de migrantes judíos en Argentina. Elena no sabe si mi abuela Rebeca también viajaba en ese barco.

Aleaquim había sido contratado como maestro de la colonia y pudo aprender español durante la travesía. No así Emma, obligada a cuidar a los cuatro niños que entre risas y correrías hacían estragos en la embarcación. Otros familiares, amigos y conocidos también partieron, algunos ese mismo día, mientras la bisabuela Joffe, la anciana de la foto, se quedó en Babrova, incapaz de sumarse al desafío. No se supo más de ella. Por eso, cuando a Elena la invitaron en 2004 a una conferencia en Odesa para conmemorar el centenario del natalicio de George Gamov, un famoso cosmólogo ucraniano, aceptó emocionada. Era la oportunidad de viajar a sus raíces.

Con ayuda de unos colegas en Ucrania hizo contacto con la Biblioteca Nacional de Odesa y pudo localizar Babrova en un mapa oficial. La colonia judía aparecía con el nombre de Bobrovy-kut (el cruce de Babrova) con mil cuatrocientos habitantes en 1888, una escuela, una sinagoga y un río…

Elena emprendió el trayecto al amanecer, en una camioneta de la Universidad de Lvov con un chofer. Era un día precioso. Atravesaron los campos sembrados de trigo, maíz y girasoles. Junto a la carretera los agricultores vendían tomates, peras, melones y sandías, frutos de una tierra sometida a interminables invasiones y bombardeos, como hoy.

Horas más tarde bordearon Nikolaye, un importante puerto sobre el río Bug Austral, centro de los astilleros de Ucrania y cuna del abuelo de Elena. Al final de los últimos dos kilómetros encontraron el paisaje buscado: ahí estaba el río, una cinta plateada que serpenteaba a través del inmenso valle bajo el reflejo del sol. Y de frente el cartel: Bobrovy-kut.

Cuando entraron al poblado, Elena contuvo la respiración. A ambos lados de la calle polvosa surgían modestas casas de madera, todas con jardincitos, gallinas y árboles. Un edificio derruido parecía haber sido la sinagoga. Un kilómetro más adelante llegaron a la sede de la Municipalidad, donde la recibió la intendente. Le preguntó qué buscaba y al escuchar el relato sacudió la cabeza. «No queda nada», dijo mirando al suelo.

«Los nazis irrumpieron en Bobrovy-kut una tarde de septiembre de 1941 y terminaron de realizar con saña y una ira descomunal la tarea iniciada décadas atrás por los rusos: se llevaron a los habitantes a un campo en las afueras y los fusilaron», agregó la mujer.

A continuación, la condujo a una oficina y sacó de un cajón una lista escrita a máquina. De los mil cuatrocientos habitantes de la localidad, en 1941 sólo quedaban 916. Elena leyó «Ioffe» y se echó a llorar desconsoladamente. Ahí figuraban, familia por familia, todas las víctimas. ¿Quién se ocupó de llevar ese registro? Entre la intendencia y la vieja escuela donde dio clases su abuelo, y que estaba aún en pie, mi prima se topó con un muro blanco con la misma lista grabada, In memoriam.

Minutos más tarde entró a la oficina una mujer que se identificó como Marcia Moiseevich, tenía cinco años cuando la masacre y fue rescatada por una familia que le dio refugio y la crio. Ella le contó que el cementerio quedó destruido en la segunda gran guerra junto con la sinagoga, transformada luego en una fábrica de aceite.

Mi prima Elena tomó fotos, intercambió nombres e intentó buscar nuevas pistas sobre otros Joffe, o Ioffe, que pudieron haber sobrevivido. Supo de uno que volvió del frente en 1946 y murió de viejo, y de otro que cayó en combate. Le sugirieron entrevistar a un historiador en la cercana ciudad de Jersón, pero ella no quiso. Ya no podía más. No tenía fuerzas para seguir preguntando. Sintió una punzada aguda en el pecho, al reconocerse parte de aquella historia de violencia planificada y brutal desarraigo, para la cual nunca ha habido reparación, mucho menos justicia.

Caminó hacia la puerta sin decir gracias ni adiós. También ella había enmudecido de rabia ante el daño provocado por los autores del genocidio, monstruos desatados por la ira más primitiva. La ira heredada a las víctimas en forma de tristeza, que se multiplicó por generaciones y se instaló en algún recodo de la memoria sellando los labios de mi abuela, que tal vez dejó de hablar para no despertar a los fantasmas del horror.

Rebeca Joffe, de pie (Foto: Archivo de la familia Selser).