Santañí, Mallorca, 1941. Este texto se incluye en el libro Casi un milagro, todos los cuentos (La Magrana, 2022).

Traducción del catalán de F.-M. DURAZZO

Muy tierna, Marina, pasea por la avenida de Jaume III colgada del brazo de su abuelo. Es justo al atardecer y los escaparates, atrevidos y sofisticados, atraen las miradas de los peatones.

—¿Qué quieres que te compre? ¿Hay algo que te guste? —le pregunta el abuelo. De todos sus nietos, ella es la que siempre lleva cerca del corazón.

—Me gustan estos zapatos —dice, poniendo un dedo sobre el cristal del escaparate para señalárselos. De línea sencilla y sin adornos, son sin embargo los más caros.

—Vale —contesta el hombre, sacándose la cartera mientras la contempla, medio embobado, como si todavía fuera una criatura.

Muy delgada, de piel blanquecina, el pelo teñido de un amarillo escandinavo, los labios como dos iris perfilados con un lápiz marrón, es como su mujer, claro, hace muchos años, cuando la conoció, joven lleno de manías por ser bajo y rechoncho, pero con dos ambiciones que no tenían techo; se había propuesto hacerse rico y conquistar a la chica más acojonadamente excitante y distinguida de todo el pueblo, rivalizando con muchos otros pretendientes. De aquel éxito, en buena parte, dependía su futuro. Hombría.

La nieta tranquilamente se sienta dentro de la tienda probándose los zapatos, y él mira hacia atrás y se contempla, primero sacándose las abarcas, luego colocándolas bien pareadas al abrigo de una mata de lentisco, muy cerca del mar, bajo el cielo de un lila plácido con bandadas de gaviotas volando bajo. Y justo cuando la nieta trata de dar un par de pasos para estar segura de que los zapatos le van bien, él sale corriendo a perseguir a aquella chica, rubia como el pan entre matorrales y carrizos. Una vez la nieta ya está de pie ante la caja registradora alargando a la dependienta tres billetes de cien, él se abalanza sobre la chica y se pierde entre las hebras doradas de su pelo y nada en las aguas removidas de su sexo.

Fue precisamente durante aquel rato de placer, ese momento escaso de posesión y de gloria, que la madre de Marina fue engendrada.

Se cuelga otra vez de su brazo. Con la otra mano aguanta la bolsa de los zapatos, camina con dejadez, como si su abuelo la arrastrara. De esta forma se siente pequeña, protegida, querida.

—Vuelve a contarme cómo supiste que te habías hecho un hombre —le dice.

—Te lo he contado más de mil veces. Empecé a trabajar de camarero en un bar de la Plaza.

Marina ríe. Ríe de una manera disparatada cuando de repente las guirnaldas eléctricas de Navidad se encienden y un chaparrón de estrellas artificiales les cae encima acentuándoles la emoción de pasear juntos.

—Y, a los veinte años, ¿te habías hecho ya rico? —le pregunta, conociendo la respuesta.

—Casi. En aquellos años, si eras espabilado, era fácil hacer dinero. Comprabas por nada una casa en la costa, la convertías en un restaurante, muy pronto habías ganado lo suficiente para adosar un bloque de habitaciones y ya tenías un hotelito. Como los turistas venían a manadas, les tratabas como si fueran rebaños de ganado, les daba igual dormir de cualquier manera, comer cualquier cosa… Además, hacer contrabando de tabaco y café no era muy arriesgado y daba mucho.

Marina sigue risueña, complacida. Estudia Historia del Arte en Roma para dar gusto a su madre que, de una manera muy dulce, pero con una pizca de histeria, se lo exige. Porque ella es feliz sencillamente yendo de compras. Además, está enamorada.

—¿Qué miras? —le pregunta el abuelo, al darse cuenta de que se ha detenido ante un escaparate de juguetes.

—Me gusta ese terrier que parece de seda.

—Venga, te lo compro.

—¡No!

—¿Sí, toma, cuatrocientos?

—De acuerdo.

Entra en la tienda y el hombre, apoyado en los escaparates, se asusta al ver la cara de su nieta en medio de un montón de cabezas de animales. Aunque sean animales de ropa o de plástico. Si algún bergante le hiciera daño, se lo promete, lo mataría.

Pronto, ella sale toda contenta llevando otra bolsa, enorme, con las orejas del perro sobresaliendo, puntiagudas y erguidas.

—No quiero volver a Roma —dice de repente—. No quiero seguir estudiando.

—Tu madre tendrá un disgusto muy grande, y no hablemos de tu madrina. No podrán presumir con sus amigas.

—¡Que vayan ellas! ¡O que envíen a cualquiera de mis hermanos!

—Aún son demasiado pequeños, tus hermanos. Aparte de que no son espabilados. Yo no he puesto nada de ambición en ninguno de ellos. Tú vales más que todos, Marina. Tienes que tener aspiraciones.

—No, abuelito no. Yo no quiero aspiraciones —dice, toda presumida—. ¿Me compras un helado? ¿Como cuando era pequeña? Vamos, tomemos un helado los dos.

Entran al primer bar que encuentran bajo los arcos. Se sientan junto a la ventana, fisgoneando la calle. Un mendigo maltrecho les hace muecas detrás de los cristales y él de repente en el monedero busca un euro porque, aunque hubiera hecho el dinero de una manera fácil y poco escrupulosa (muchas veces vuelve esa noche de temporal con su amigo contrabandista que grita auxilio lidiando con la mar gruesa mientras él pone en marcha el motor de su lancha y huye de la Guardia Civil de costas) es un hombre que conserva, de su infancia, un puñado de preceptos referentes a buenas obras. Sin embargo, una maraña de gente que sale del Corte Inglés primero remolca y luego se traga al mendigo con la misma facilidad que aquel remolino de agua tragó a su amigo.

Luego empieza a chupar el helado que les acaban de servir, dos bolas de nata y una de fresa, y sin embargo, ese brote de orgullo de un rosa encendido que justo hace un segundo le subía como una marea del ánimo exultado, ha desaparecido de su piel y las venas nudosas de las sienes, disimuladas por dos mechas de pelo blanco, están tomando un relieve morado alarmante: Tengo cuatro nietos, y todos sin un rasgo que denote una posible futura pretensión; ah, mi amante sí que tiene pichones en el buche y, además de la matrícula en una academia de idiomas, le estoy pagando el alquiler del apartamento. Todo esto sin estar muy seguro de su fidelidad; a veces no entiendo por qué aguanta a un viejo como yo si no es por el dinero que me saca.

Pensar, sin embargo, en su amante, jovencísima, al tiempo que toma un helado con la nieta, no le parece del todo decente, entonces se sacude estas divagaciones como si fueran caspa sobre las solapas del abrigo, y clava los ojos en la frente alta y airosa de Marina. Si algún bergante se atreviera a hacerle daño, se dice de nuevo, lo mataría.

Marina de repente se pone de pie. Estira el cuello de ave hacia la otra acera de la calle.

—¿Ves a ese joven con gabardina azul?

—Hay un montón de jóvenes con gabardina azul.

—Aquel bajo y gordito, con el pelo corto.

—Sí —dice él, una vez que lo ha localizado en medio del gentío—. ¿Qué le ocurre?

—Me gusta.

—¿Lo conoces?

—Sí. Y lo quiero.

—¿Qué hace?

—Nada.

—¿Estudia?

—No. Pero lo quiero. Lo quiero. Abuelito, lo quiero.

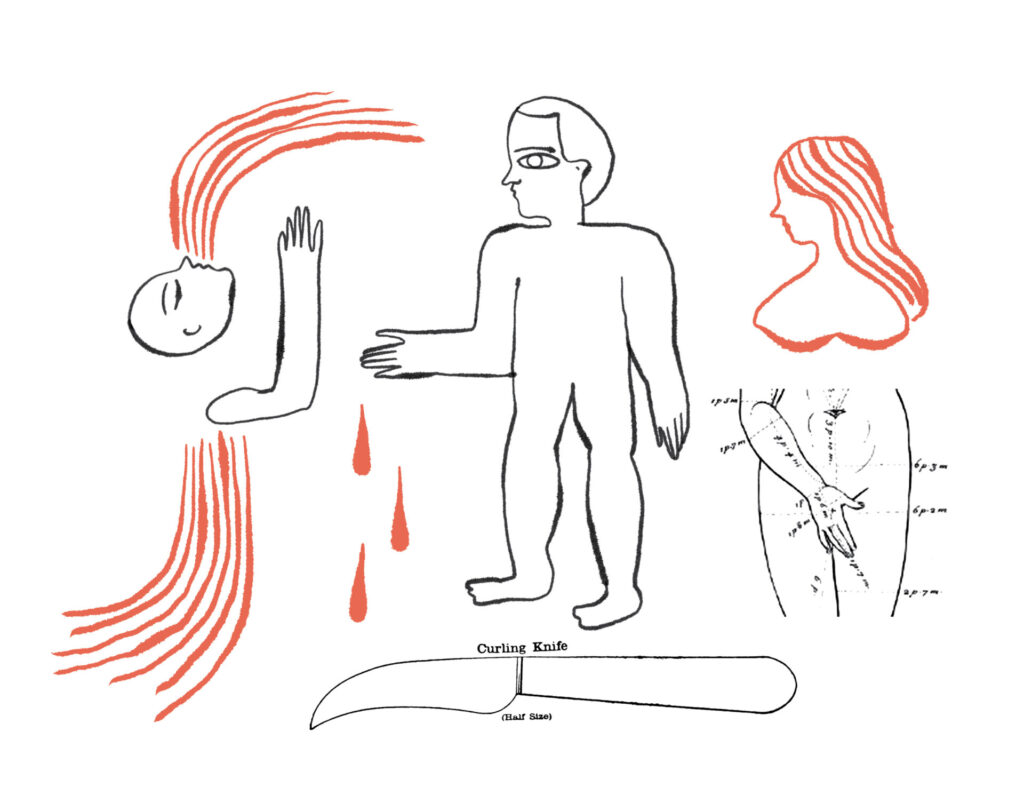

—Bueno. Bueno. No hablemos más, será tuyo —le contesta, en un arrebato de altruismo y amor. Pero entonces, cuando mira a la nieta a los ojos, en vez de recoger una sonrisa de agradecimiento, cree captarle una preocupación muy profunda flotando por debajo de unas mejillas chupadas y de unos ojos hundidos en aros amarillentos. Al igual que su esposa cada vez que se había quedado embarazada. Debe de haber, piensa, alguna fotografía de ella en estado por dentro de algún cajón. Y de repente la escena le llega limpísima, sin rastro de los cosméticos con los que suelen maquillarse los recuerdos. También sin pinos y sin garriga. Fue en un trozo de tierra desolada, debajo de un cielo de colores ásperos con cabezas de animales degollados flotando a la deriva, que, atrevido como un burro, echó al suelo a la chica más rica y más solicitada de todo el pueblo, y la montó.

Marina hace señas al joven, quien, halagüeño, se va acercando. Cuando el abuelo le ve de cerca, se le revuelve el estómago. El mismo ademán de chulito sin escrúpulos que tenía él a su misma edad, ese mirar de frente, desvergonzado, sin trabas.

El joven le alarga la mano con una sonrisa que a él le parece clara y desafiante como un espejo. Pero en vez de retar su propia imagen, saca el cuchillo que siempre lleva en el infierno de la americana y se lo clava en medio del pecho. El joven primero vacila, luego cae tan largo como es con una expresión de lejanía y extrañeza tal que nadie duda de que se va directo al otro mundo.

(Ahora que dos policías se llevan al asesino, este se gira hacia Marina, que se queda plantada con la boca llena de exclamaciones que no le salen; le dice:

—No te preocupes, querida. Hacía mucho tiempo que quería suicidarme.)

Navidad de 2004