Barcelona, Cataluña, 1985. Su libro más reciente es Tantas cosas dicen (Editorial Comba, 2020).

Así eres tú, aunque por el nombre no tendrías por qué ser de esta u otra manera. Te gusta que sea uno común, ninguna finura o extravagancia de esas que alarman al más pintado, para nada, un nombre que luce con sólo añadirle una sonrisa convincente. Lo comprobaste cuando te contrataron en el trabajo. «El puesto es suyo», te dijeron, o tal vez «tuyo», en un tono firme que te resultó a un tiempo gracioso y relajante. Y es que así eres, interpretas las cosas a tu manera; cada tono y cada situación te dan unas sensaciones de lo más dispares: lo mismo imaginas tras un solo hecho el rugido perezoso de un felino pidiendo espacio y obediencia, que el canto dulce de unos pájaros o incluso la llamada ululante de un cetáceo. Todo depende de la voz y la mirada que adviertas.

No menos importante es el momento. Lo sientes ahora que descorriste las cortinas y, metida de nuevo en la cama, observas el impacto de la lluvia contra los cristales. Pasan unos minutos de las ocho y cuarto. Lo ves en el reloj, desplegado en la mesilla de noche. Casi seguro que el sol no conseguirá abrirse paso entre las nubes. Hay tantas en el cielo que a poco que asomes la cabeza te entran unas ganas incontestables de esconderla bajo las sábanas. Te dejas llevar por la cadencia y el eco de las gotas en su golpeteo, una tras otra, como sopapos. Se deslizan en una carrera que unas veces las une, en otras las frena y sólo en unos pocos casos logran desmarcarse hasta al final, allí donde el marco de la ventana ha de escupirlas o absorberlas. Es imposible saber esto, habría que estar del otro lado, como en el interior de la carrera. Y toda carrera es un temblor. Para conocer su verdadero fin hay que ser parte de ella, de su propio espesor, participar en ese rifirrafe veloz y líquido y en el fondo desigual. De lo que se trata es de medir las diferencias, distinguir en ese cuerpo uniforme la parte que vaya a sacar la cabeza para hacerse con la victoria. Lo ves y te estremece. Suspiras profundo según te revuelves en la cama, para recuperar a los pocos segundos la posición anterior.

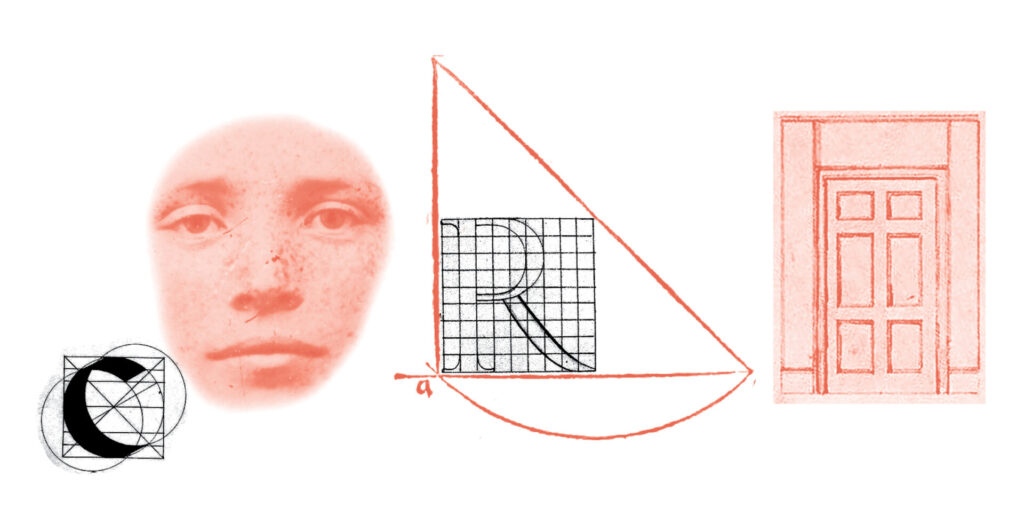

Sólo tienes la nariz y los ojos a la vista, además de la cabellera, que se desparrama por la almohada tapándote las orejas. Diste con el espacio y la tensión adecuada para las piernas, tan a gusto, sí, que no eres consciente de la verdadera naturaleza del momento y de cuanto lo envuelve, de si alguien, por asomo, alcanzó a decir algo. Lo único que te distrae son esas líneas que dibujan las gotas en su carrera por el cristal, con sus cambios de ritmo y dirección, gotas caprichosas que acaso jueguen en la superficie por la que se deslizan y que, para tu asombro, han de formar la primera letra de tu nombre. Te incorporas para ver cómo se escurren siguiendo un semicírculo casi perfecto, en el que se aprecia la letra C. Si bien bajan en una línea más o menos recta, al alcanzar determinado punto, el más elevado de la C, inician el semicírculo. Una mera casualidad, tal vez, a la que quisieras sacarle una foto, pero el móvil… ¿Dónde está el móvil? Nunca lo tienes a mano cuando lo necesitas. No se puede contar con él. Las cosas se esfuman entre que lo buscas, lo abres y tratas de recuperar la posición original.

¿Por qué una C? Podrías haberte llamado de otro modo, un nombre que empezara con la A, la B, la F…, si es que letras no faltan, aunque pocas más habría alcanzado a dibujar la lluvia. La I o la Z, quizá la J. No te gustan demasiado, en realidad, mientras que la C te parece una buena letra, fácil de pronunciar y bastante común. Hay muchos nombres que empiezan con ella —Carlos, Camila, Celia—, nombres que quizá valores el día que vayas a tener un hijo. Todavía no, eres joven y además está el trabajo, una imposición tan vital como este instinto que en momentos sientes crecer y te apechuga y al que no vas a renunciar, eso no, no vas a negarte la posibilidad de formar una familia y de ser en otros seres al igual que las gotas se desgajan en otras gotas que luego aumentan de tamaño, avanzan y más adelante se desgajan a su vez. Este deseo lo sientes con mayor viveza al mirar el oso de peluche que tienes en un estante del dormitorio, uno mediano y de color marrón, con un lazo azul en el cuello, que te regaló el abuelo cuando eras bebé. Dormiste con el osito hasta pasados los doce. Te daba confianza. Seguridad. Y por eso, pese a que su tacto entre los brazos ya no lo tienes presente, lo has llevado siempre contigo. En toda casa donde has vivido y todo cuarto donde pusiste una cama, buscaste asimismo un hueco para el osito.

En este le reservaste la esquina de un estante con una docena de libros y un par de fotos. En una de ellas está tu abuelo fumándose un puro enorme. Es una de las poses en que mejor lo recuerdas, jovial y con el puro en la boca, siempre así, pese a que las cosas vinieran mal dadas. «Vales un imperio», te decía. Y tú, que no distinguías si aquello era una prenda de vestir, una situación política o qué diantres sería, tenías bastante con el tono en que te lo decía para entender que un imperio era algo superior, excelso, puede que de otro mundo. Te sonrojaba un poco esa palabra. Y viendo al abuelo en la foto, sus rasgos unidos a ese puro que parece a punto de salirse del marco, es como si todavía lo pudiera repetir, ahora, ya mismo: ¡vales un imperio! Te agarras a la almohada con un gesto similar a cuando estrechabas de pequeña el oso de peluche, más cerca del estrujón que del abrazo, descargando en ella un leve escalofrío. Es grata la mañana, tan grata que no deja de ser rara y sin embargo prefieres evitar ese pensamiento. Dejas que los ojos cedan al peso de los párpados y, sin soltar la almohada, sientes como si de veras te estuvieras yendo al otro lado de las cosas, donde la funda de algodón tiene el tacto amoroso del osito y las gotas son imperios que el abuelo maneja a su antojo.

Su nombre empieza con la letra A, un nombre clásico que no hace falta apuntar. Lo conoces porque así debe ser, pero jamás lo llamaste por el nombre, tan sólo «abuelo», que es como quieres que te llamen el día que tengas hijos, en tal caso «mamá», y si un día estos te dan nietos, pues «abuela». Nada del nombre de pila, y no porque te disguste, no es eso, es sólo que te contraria la gente que lo emplea para dirigirse a sus padres o abuelos. ¡No, no y no! No concibes a un renacuajo salido de tu vientre llamándote por el nombre, como si tal cosa, como si fuerais meros conocidos; tiene que ser… ¡terrible, una aberración! Haces la almohada a un lado, casi rechazándola, entre el revoltijo de sábanas que queda a tu izquierda. Te das cuenta de que tú también tienes una A en el nombre, salvo que en la segunda posición, después de la C, lo que le confiere una notable fuerza oclusiva. «Ca», tal cual. Lo pronuncias varias veces, mezclándose el eco sordo del cuarto con la cadencia de la lluvia.

—Ca —dices.

—Ca —otra vez.

El reloj marca las nueve menos diez. Llevas de esta guisa por lo menos desde las doce de la noche, ora para aquí, ora para allá, incapaz como eres de dormir en una única posición. Te mueves y volteas todo el rato, y de vez en cuando sueltas algunas palabras. Lo sabes tanto por tu familia como por quienes han compartido cama contigo. Todos coinciden —«No paras quieta, chica»—, un hecho que te confunde y que quisieras achacar a los imperios. La distancia entre lo que estos debieron de significar para el abuelo y lo que hoy significan para ti, piensas, es una medida del tiempo. ¿Serán bienvenidos en su seno los que, como tú, habláis en sueños? Frases enteras llegaste a soltar. Y te fastidia, sí, te molesta no saber qué dices entonces. Claro que lo mismo pudieron engañarte. A ciertas personas preferiste no creerlas, no dar crédito a las zarandajas que tras haberles prevenido te contaron a la mañana siguiente, casi un chiste, que empezaba siendo simpático y a cada palabra perdía pie. «¡Quiero tener un hijo!», por ejemplo. Aunque este sentimiento es más reciente y por ahí no te tomaron el pelo, por ahí sólo la lluvia, que no cesa y te lo está avivando. El contacto con las sábanas de repente es más sutil, casi una caricia, un roce en la piel que agudiza tu sensibilidad y de nuevo te estremece. Reconoces en el lado izquierdo de la cama el olor de tu chico. Su pelo, su aliento, su tersura…, una presencia a la que te hiciste y ahora extrañas. La compañía que al principio rehusabas pronto se volvió necesaria. ¿Dónde se habrá metido?

Os conocisteis antes de tu cambio laboral, aunque fue entonces cuando decidisteis juntaros, meses más tarde, después de darle vueltas a los códigos y las posturas que erais capaces de adoptar, probando no tanto las virtudes de vuestro amor cuanto sus defectos. Tuvo que percatarse él de que por las noches no paras quieta, por cansada que estés, un movimiento constante al que de pronto añades palabras. «El abuelo ya no está», dijiste en una de esas, seguido de un sollozo. «Te quiero, abuelo». Tal fue tu rotundidad que el chico se quedó medio desvelado. Al despertar te preguntó por el abuelo y enseguida comprendiste lo que había pasado. «¿He hablado mucho?», dijiste con un mohín. «Ah, no te preocupes», dijo él. «Supongo que ahora tendré que hablarte del abuelo —dijiste ante la presencia todavía misteriosa de vuestra desnudez, para añadir—: En verdad es un novio que tuve y al que amé con locura, al que más, uf… Todo el mundo lo conocía como el abuelo».

El rostro del chico empalideció y tú soltaste una risotada feliz, embustera, antes de que él se sintiera forzado a decir nada. Así eres tú. Te gustaría volver la vista ahora hacia la puerta del dormitorio y descubrirlo allí, bajo el dintel, aún en pijama y dispuesto a volver bajo las sábanas. Te encanta estrujarle el pelo por la mañana, pasar por él tus dedos cual enormes púas confiriéndole un aire selvático, de cedros y lianas y helechos que se unen y desmelenan, hasta que él te mira y achicando los ojos te da un beso de buenos días. «¿De verdad no hubo uno que, uf, te volviese loca?». No vas a responder a eso. A su lado empezaste a sentir una auténtica curiosidad por esas carreras que de tarde en tarde tienen lugar en tu interior, saber si al llegar los participantes a la meta tu cuerpo habrá de absorberlos o escupirlos, al igual que los cristales cuando llueve. En ese juego de piernas cruzadas y brazos enmarañados, de besos que se precipitan entre palabras veladas y un espasmo final al que te dejas llevar, nunca te da tiempo a prestar atención a cuanto sucede en tu interior. El espasmo envuelve el momento de tal manera que lo demás da igual. No sabes siquiera si el alarido que lo suele acompañar fue interior o lo exhalaste de veras. Entonces ya es el silencio, el mismo que tratas de calibrar tras algún ruido que te indique por dónde anda él, si en el baño, por el pasillo o en la cocina, desayunando ya. Es en vano: la casa está en silencio, salvo la vaporosa caída de la lluvia y este ronroneo con el que finges desperezarte.

Lo ves a él cuando piensas en tu interior, siempre es así, especie de borrasca dulce y fértil, cuajada de tempestad. Y ya va siendo hora, te dices, son muchos años los que lleváis juntos como si el tiempo se hubiera detenido. Lo llamas. Serán tres veces en total, la primera en un tono de voz discreto, casi susurrando el nombre, acaso un pájaro; la segunda más alto, acaso un perro; la tercera a voz en cuello, acaso un león. De vuelta no recibes sino el eco amortiguado de las paredes, tu propia voz.

—¿Ramón?

Tantas veces has repetido su nombre, este sí, de un modo al mismo tiempo rutinario y variado, que de buenas a primeras no habrías acertado a decir cuántas letras tiene. Son menos que el nombre del abuelo, apenas dos sílabas. No te viene mal eso. Te gusta que la inicial sea la R, con su sonora elasticidad, una letra que da juego y en la que sientes que se pude confiar, más aún que en la A. Si tuvieras que levantar un imperio lo harías antes con la R que con la A, o al menos eso crees, una forma quizá de no pensar en otra cosa, dónde se habrá metido Ramón, por ejemplo, tan sigiloso que sus movimientos quedan atenuados. La posibilidad de que le haya pasado algo la sientes muy remota, alejada de este despertar que acaso te esté afectando a ti. Percibes en las sábanas el rastro de la noche y la sobria porosidad de Ramón, con sus cinco letras, las que conforman su nombre. También el tuyo tiene cinco letras, tu nombre corto —se desparrama como el pelo, si no, y te da la impresión de que nunca concluye—, con una R sorda en medio que hace las veces de apoyo discreto entre el principio y el final.

El semicírculo de la ventana ya desapareció. En su lugar se aprecian unas líneas que bajan y se cruzan, pocas que se unan. Te parece feo esto, que ya no intenten hacer nada juntas y cada nueva gota vaya por su cuenta. Habrían podido formar una R, una figura cercana a ella, piensas, sin ser consciente aún de que la lluvia te ha llevado a reunir las letras de tu nombre. Ya tienes tres: la C, la A y la R. Es al desviar la vista hacia la mesilla de noche y ver los objetos que hay en ella cuando caes en la cuenta. Junto al reloj desplegado está la lámpara y una caja de pañuelos, los pendientes que te quitaste anoche y una foto en la que sales con Ramón. ¿La primera que os sacaron juntos? Tú medio de perfil y él de frente, rodeándote la cintura con el brazo derecho, se os ve con otras personas alrededor en una coctelería del barrio que ya cerró. Hoy recibe otro nombre y, siendo todavía un local de copas, muy distinta es su imagen y la gente que lo frecuenta, dentro del incesante cambio que viene experimentando la ciudad. Os atraía de ese lugar no sólo aquello de mostraros en público, buscando una aprobación en la mirada ajena, sino también la música en directo y una cuidada decoración casi imperial. Claro que eso lo piensas ahora. Hay conceptos que cuesta asimilar, aunque en el fondo sean básicos, simples, y cuando al fin lo hacemos fingimos haberlos comprendido en su totalidad. El amor es otro de esos.

Miras la foto con cariño, como muy metida en ella, a punto incluso de escuchar la trompeta y el piano, los primeros compases de un tema en el que se entrevera la voz pausada de Ramón. Quisieras abrazarla, atraerla hacia ti. Es en su tono como te viene a la mente el nombre de la coctelería, con la barra, los sofás y el falso piano de cola que ocupaba un rincón entero de la sala principal. Servía luego para que la gente apoyara sus copas. O’Harris, así se llamaba. En su insignia sobresalía la O apostrofada, que junto a la H pretendía mostrar una admiración sorpresiva —O’H—, esto es, lo estás recordando y no puedes evitar la sorpresa: te lleva a la siguiente letra de tu nombre. Lo pronuncias tumbada boca arriba, dices «Caro», al tiempo que las sábanas se te escurren y sientes los hombros y parte de los brazos descubiertos, así como el nacimiento de los pechos. Les diriges la vista con el íntimo desencanto de que ni las sábanas ni el pelo los cubran, tampoco el cuerpo de Ramón, a quien deseas con su brazo caliente. Pero sólo está la lluvia, cuyo frescor húmedo poco a poco ha de abarcar tus pechos.

Tiras de las sábanas para devolverles el calor. Son ya las nueve y media de la mañana. Podrías interpretar esta foto de distintas maneras, pero lo único que se te ocurre son pensamientos bonitos, buenos momentos junto a Ramón, canciones que os incluyen y el recuerdo de esos sillones robustos y acolchados en los que tan cómoda estabas. Que eran fuera de serie, dijiste una vez, tales fueron tus palabras, y al cierre del local quisiste reclamarlos. Pero Ramón no, Ramón te frenó. En la foto hay quienes están sentados en ellos, detrás de vosotros, mientras que otros permanecen de pie en una sempiterna conversación de la que ya casi formas parte, pese a no saber quién es nadie. Tampoco tienes claro quién os pudo sacar la foto. Algún amigo tendría que ser. Puede incluso que os la sacara con una cámara en vez de un móvil y que por eso la revelarais y le pusierais un marco. ¿Cuánto hará de eso? Seguro que Ramón lo sabe, siempre tuvo mejor memoria para estas cosas, es de una precisión que a veces parece una hoja de cálculo. Te sonríes pero sabes que es cierto. Y como lo sabes, sonríes.

A la última letra de tu nombre no hace falta que nada te lleve, te basta con pronunciar el resto. Presientes que Ramón lo pronunció hace un rato —«Carol, mi amor»—, una impresión que gana cuerpo y que, para tu desespero, ha de confirmarte el día de la semana en el que estás despertando —«Tienes que levantarte, no vayas a llegar tarde, yo voy saliendo»—, el único que empieza con la L. Y lo que esto significa. Lo mejor será que mantengas la calma. Aséate, vístete despacio y trata de desayunar algo. En la oficina lo van a disculpar, estate tranquila, esto le puede pasar a cualquiera. No va a suponer todavía la caída de ningún imperio.