Lleida, Cataluña, 1961. Este es un fragmento de Una casa per compondre (Empúries, 2001)

Traducción del catalán de la autora

—¡Qué habitación tan mísera tienes, Rodia! Parece una tumba —dijo de súbito Pulqueria Alejandrovna para romper el penoso silencio—. Estoy segura de que este cuartucho tiene por lo menos la mitad de culpa de tu neurastenia.

—¿Esta habitación? —dijo Raskolnikof, distraído—. Sí, ha contribuido mucho. He reflexionado en ello… Pero ¡qué idea tan extraña acabas de tener, mamá! —añadió con una singular sonrisa.

A Rodia, le hará bien dar un paseo, respirar el aire libre. En su habitación hay una atmósfera asfixiante. Pero ¿es posible encontrar aire respirable en esta ciudad? Las calles son como habitaciones sin ventana. ¡Qué ciudad, Dios mío! Cuidado no te atropellen… Mira, transportan un piano… Aquí la gente anda empujándose…

Fiódor Dostoyevski, Crimen y castigo

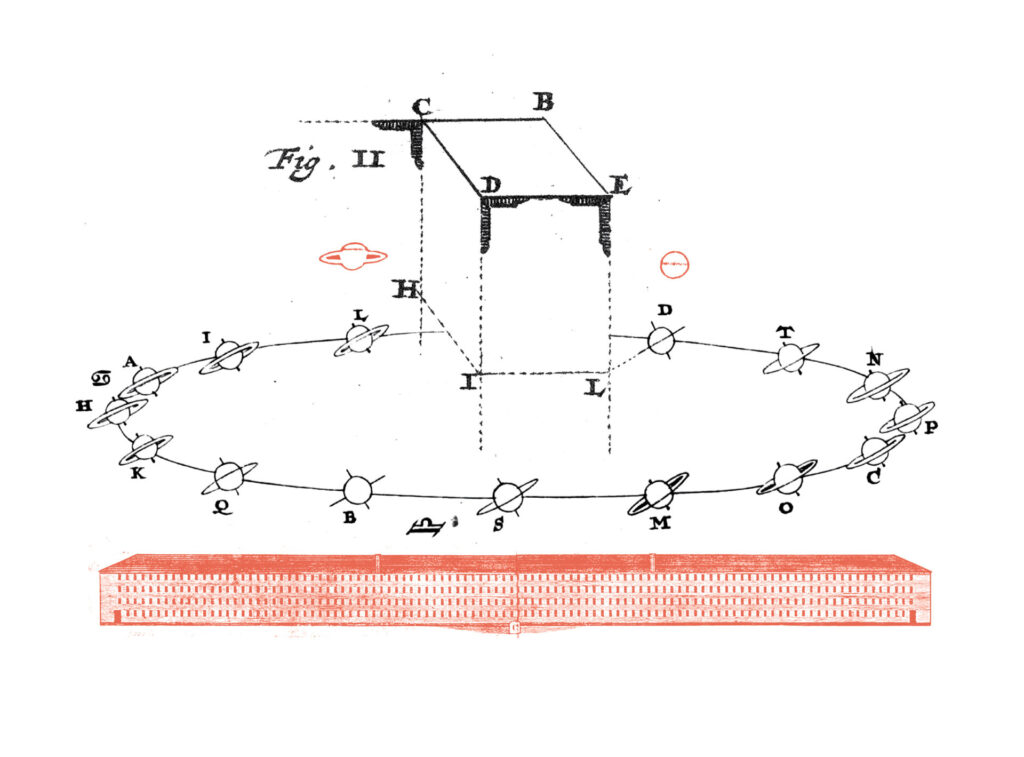

A diferencia de la mirona de la ventana, el habitante de la azotea no vigila la calle sino que levanta la cabeza hacia el cielo; la contemplación del firmamento le extasía. El azoteador encaja una esfera dentro de la otra y compara el universo con una gran cebolla. A pesar de que al obrero se le escape la astrofísica ptolomeica de las superposiciones, al menos le queda la cebolla subterránea que excita el puchero y que le permite llorar sin palabras. Cuando llueve, las nubes se le asemejan norias que ruedan sin cesar, escupiendo gotas que salen de otras gotas como pedazos de espejos reflejando agujeros sin fin. Una gota es una gota y una gota. Lo malo es que no hay ningún observador que no pueda ser observado. Un ladrillo más un ladrillo es una casa que es un bloque que es una caja que encierra con sus muros. El edificio de al lado, más alto que el suyo, lo ha destruido. El azoteador deja de existir como sujeto pensante y se convierte en un objeto. La azotea deja de utilizarse —ya no lee el periódico al sol, ni cena con el aroma de los dondiegos de noche— porque los ojos de los vecinos de arriba no dejan de perseguirlo. Se oyen los odiosos transistores de los cuarenta principales y se huele el tufo de sus sardinas a la brasa. La sombra del edificio nuevo se alarga como una nube negra e inamovible que le priva del sol para siempre. En los descampados de enfrente también han construido bloques de letras gigantes impronunciables (tes, zetas, haches). Los edificios rectangulares van de capa caída: el barrio del 23 de Enero caraqueño (¿no será baratiño?) ha caducado; los Alton de Londres son para los más bajos; y en el Bellvitge de Barcelona hay demasiados bichos. En los noventa, una hilera de zetas se paga más cara que una hilera de oes compactas. Al constructor, le da igual armar una letra que otra, pero él hace ver que no, que para levantar un edificio hay que haber estudiado Aalto y Koolhaas. Las moles de zetas humanas ofensivamente juntas se encajan entre sí ofreciendo un penoso espectáculo anal sadomasoquista. Las miradas de piso a piso se multiplican: morbosas, fisgonas, barriobajeras, envidiosas, maníacas, tristes, perdidas. Cuando vienen los amigos ya no salen fuera. Es casi mejor no ver nada, no tener presente la multitud que da la espalda al aire para adorar la televisión, la depresión de sus reductos, las grietas feroces de las edificaciones. Los muros de las lamentaciones son muchos; y muchos, los enfrentamientos. El territorio es escaso y son legiones los que tratan de sobrevivir. Pero la tierra pobre no es santa y no interesa a los políticos, ni al turismo religioso, ni al periodismo de grandes titulares.

Los bloques se suceden uno tras otro conglomerando a trabajadores mal pagados para aplastarlos con la precisión diminuta de los caníbales. Aquí no hay dones ni doñas, sólo hostias. Nada que ver con la bella Donostia. La casa del azoteador forma parte de un inmenso enjambre sin miel; las tiendas pringosas de regaliz engañan a las abejas laboriosas: si vician a sus hijos (plásticos azucarados de todos colores, falsos arcoíris, dientes carcomidos, niños empachados, doscientas pesetas menos, seiscientas pesetas menos) se tragarán mejor las croquetas más adulteradas del mercado, las pizzas sintéticas congeladas, la grasa refrita y las hamburguesas de tripas de cerdo. No estamos lejos de Medenina, donde los hombres imitan a los insectos, copiándoles los montículos de nidos pero fracasando en el resto dado que los gusanos y las chinches comen mejor.

El horizonte es un cementerio habitado y cataléptico, una cuadrícula de miles de persianas obreras, de pegotes de cemento y de pintadas insultantes. Las fachadas de los panales son bozales de aluminio amordazando la vida, cristal a cristal, cueva a cueva, hierro a hierro. En MongKong los viejos se mesan las barbas dentro de una montaña de jaulas de ratas mientras las heteras de los burdeles de Yoshiwara se desnudan detrás de las rejas; en los arrabales de Los Ángeles, las cajas de grilletes se apiñan unas encima de las otras; y en Buenos Aires, las patéticas torres de pericos humanos llegan incluso a cantar. ¿Qué importa la estética cuando el ruido se nos clava en el alma y cerrar el balcón ha costado una fortuna? Cuando las ventanas se atascan, el instalador no quiere saber nada. Los morrales metálicos atenazan la rabia de los peones para que no salten de las madrigueras y disparen.

Desde que se ha descubierto que la clave del confort es la temperatura, los problemas arquitectónicos se han simplificado. La vida es pura psicología; y la realidad, mera sugestión. Con el descubrimiento térmico, si hay pocas ventanas mejor. No hay nada como una casa bien caldeada. ¿A quién le importa que las fachadas sean bizcas y lloren por los ojos que no tienen? Vamos a ver, ¿ojos para qué, si no hay nada que ver? El piso lo venden sin instrucciones y hay que espabilar. Qué lista que es la raza humana. Todos los vecinos llegan a las mismas conclusiones, colocan los armarios en los mismos lados; y duermen y cagan en las mismas posiciones unos encima de otros. Qué bonita la torre recta de defecadores, qué bonitas las familias repetidas reunidas, veinte por arriba, diez por debajo, dulces muñequitos de una tarta de boda.

La mujer que suspira por un ático llega al suburbio troglodita. La mayoría de los trabajadores ha inutilizado sus ventanas como estrategia de defensa visual, calorífera y existencial.

La caótica masa de pintadas, bárbaras y obscenas, despierta a gritos a la ciudad dormitorio. Los gritos de guerra de sus bandas armadas no son una curiosidad arqueológica. Nada de Lascaux ni Altamira. Las viviendas paleolíticas del siglo XX no son nada pintorescas; no se fotografía a nadie; a lo sumo son esperpénticas. No son Massafra. Cuidado con Guadix que está lleno de gitanos. Desde siempre, las cuevas habitadas han dado miedo. Las grutas, antes de ser santuarios, han sido necrópolis. Sólo en París, dice Le Corbusier, hay medio millón de personas sobreviviendo en casas clasificadas como mortales. Y cientos de miles de familias numerosas viven amontonadas en una sola habitación. Sólo en París.

Mucho cuidado con Le Corbusier y compañía. Bauhaus diseñó espléndidos chalets de ricos pero también ayudó a emparedar a la masa. Sus sepulcros son más higiénicos, pero también confinan. Del ideal transparente, la mayoría de la gente sólo ha recibido el hormigón (el acero no), el perfil rectilíneo (pero el más simple) y la verticalidad (que en lugar de elevar, agolpa). Las espectaculares marquesinas a lo Niemeyer y los grandes espacios privados se han reservado para las capas superiores. Las unidades de habitaciones son panales de dos mil células con largos pasillos sin aberturas donde cada vivienda es exactamente idéntica a la otra. La libertad consiste en salir de casa para ir de compras. Le Corbusier catalogaba sus edificios de ciudades verticales donde el vecino cotilla había quedado suprimido. No es del todo cierto. Quedan sus ruidos tristes, las miradas extraviadas, la violencia latente, los perfiles anónimos.

Kesler mira hacia arriba buscando una ventana que no tenga cara de nicho, una azotea que la libre de la opresión constructora. Si el ático fuera muy bueno, ¿cómo se lo montaría para no tener que penetrar en la boca de ese metro que hiede a borrachos y violaciones? El edificio tiene 16 plantas y cuatro ascensores. 192 pisos. Cuatro personas por piso: 768 vecinos. La profusión de botones le recuerda el panel de una fábrica y, después, el teclado de un sintetizador, aunque el conjunto no sea pulcro ni uniforme. Son experimentos de los nuevos tiempos, se dice a sí misma sin entusiasmo. Si consideramos que Frank Lloyd Wright llegó a diseñar un edificio de 528 pisos de altura con capacidad para cuarenta y cinco mil personas, 768 vecinos no parece una cifra tan elevada. Es una cifra plural (trata de convencerse), es como la música concreta que emana de la realidad urbana: los collages de sonidos, las voces superpuestas, los ruidos callejeros, las grabaciones de seis pistas, fragmentación babélica, los palimpsestos… El barrio de jaulas que está recorriendo la señora Kesler, tan distintas de las de John Cage, no figura en ningún libro de música ni de arquitectura. Ni Le Corbusier ni Wright reconocen a sus hijos bastardos. Estamos mucho más abajo de la clase media. Las rudimentarias etiquetas, donde figuran los nombres de los vecinos escritos a mano de 192 modos distintos, son un marasmo de rotuladores gastados y de papeles mal cortados. Las últimas letras de las etiquetas se aplastan contra los márgenes. La miseria es como una etiqueta mal hecha. No se planifica: choca contra sus víctimas cuando ya no hay nada que hacer.

Mientras Kesler va hacia arriba, el propietario repasa a toda prisa el paramento improvisado que ha instalado en la azotea. La ha cubierto de forma burda con una lona y la ha iluminado con unas farolas que tiemblan una difícil sonrisa. La carpa evoca un restaurante chino después de una riada. El azoteador ajusta con nerviosismo los pliegues mugrientes de la lona para que la compradora no descubra la degradada realidad colindante. La ropa militar es tan tiesa que es difícil de dominar. Sin embargo, no es lo suficientemente gruesa como para impedir el paso del bramido infernal de la autopista. La crispación demencial del tráfico es continua. El hombre no le confesará que la gasolina hierve su tortura a doscientos por hora quemando un silencio nervioso que nunca reposa. De todas formas, si la compradora no la menciona, él no le hablará de la azotea; antes de asustarla con aquella visión innúmera de bloques tullidos y de chirridos de una guerra inconsumible de coches contra coches, es preferible que se imagine que es un interior, solitario y oscuro. Sin ninguna expectativa de agitación.