Huelva, Andalucía, 1961. Su libro más reciente es Tantas veces huérfano (Editorial Contexto, 2021).

Conservo el olor. Y el tomo diez, con los idiomas: inglés, francés, italiano, alemán. Y las últimas letras: la uve, la uve doble, la equis, la i griega, la zeta. Un zarpazo al final. Como si me hubiese quedado con un mordisco. Y también el rostro cárdeno de Jara, sus pupilas muy fijas en mis ojos, detenidas para siempre.

El bar es la suma de dos cuadriláteros elementales dentro de una antigua cochera. El más pequeño para la cocina, y el otro para todo lo demás. La superficie del salón se ve interrumpida por un par de tercas columnas, no justo en medio, pero casi. En lo que queda delante del mostrador hay dispuestos cuatro, seis veladores pequeños, según las ocasiones, y en diagonal dos mesas camillas, con sus braseros de cisco, de picón; hace mucho frío en la sierra durante el invierno. En una de esas mesas me siento yo, en la que queda más cerca de la barra, de la supervisión de mi progenitor. La fecha es inexacta, no sé cuándo tienen lugar estos hechos. Soy pequeño, no curso aún el bachillerato. Es mucho antes, puede que sea incluso nuestro primer año en Cortegana, que esté pues en cuarto de básica; el 70, el 71, por ahí. Armstrong ya ha pisado la Luna y pronunciado su frase, de eso estoy completamente seguro: la foto del alunizaje del Apolo XI es una de las primeras que me saltan a los ojos. Me siento en esa mesa grande y a ambos lados de la silla quedan alineadas las cajas con los tomos de la enciclopedia. Diez tomos bien grandes, encuadernados en guáflex, una especie de plástico mullido que encierra algo blando en su interior. Es toda una sorpresa de mi padre. Me cuenta que un vendedor de libros recorre estos días el pueblo y que algunas familias han adquirido a plazos sus productos. Él no iba a quedarse atrás, así que me ha comprado esta enciclopedia magnífica, para que me sirva en los estudios. Hay que verificar ahora que todos los volúmenes están bien, que vienen sin defectos. Y es lo que hago, con una alegría infinita; no quepo en mí de gozo.

Mi progenitor se ha instalado aquí, en este pueblo en las estribaciones de la sierra de Huelva (un poco más al norte o al oeste nos hubiese convertido en extremeños, o en portugueses incluso), después del fiasco sevillano, tras un revés que a punto ha estado de arruinarlo por completo. Ese negocio fallido en la capital hispalense, la del río Betis, el conspicuo Guadalquivir, le ha dejado lo justo para montar este bar atípico en Cortegana, ya casi al final de Hermanas Reyna, la calle que a mitad de su recorrido deja de llamarse así para llamarse Benafique, por más que haga casi medio siglo que hayan pretendido convertirla en Joaquín Costa en un azulejo torpe y desconchado.

Así que ahora la pared de enfrente, mi horizonte más cercano, todo lo que veo desde la mesa camilla junto al mostrador, va a ampliarse con diez tomos inmensos de esta enciclopedia que empiezo a examinar lleno de emoción, fotos del delta del Okavango, de acerías vascas, ilustraciones con las fórmulas del benceno, el ciclo del agua, las partes del clarinete, retratos lo mismo de Echegaray que de Dostoievski, un nombre inconcebible también, bajo un bello rostro de barbas blancas: Rabindranath Tagore, y la foto panorámica del Taj Mahal, otra de una explanada con cielos enormes sobre la Pampa argentina, mientras mi padre fuma y fuma y por supuesto bebe sin mesura detrás del mostrador y me contempla. ¿Dónde andará mi hermano? Yo a mi hermano no logro ubicarlo en momentos de mucha plenitud mía y de mi padre; esta escena de la revisión de los tomos de la enciclopedia es nuestra y sólo nuestra. Mi madre tampoco aparece ahora por ningún lado. Estará ayudando a Jara, el vecino viudo. Le arreglará un poco la casa, le preparará comidas, ropas. Aunque también sin mucho esfuerzo puedo imaginarla contemplándome arrobada desde el otro lado de la ele del mostrador, desde su lado en la cocina, oculta detrás de los expositores de patatas fritas y chupa-chups. Si levanto ahora la vista de las páginas prodigiosas de la enciclopedia, la pared de enfrente de la calle Benafique me resulta menos gris, la lluvia que cae parece menos triste, menos sucia; hasta el bar, con sus veladores metálicos y sus sillas de colores muy apagados, es menos frío.

Aquí llega en efecto mi madre, en este preciso momento, de vuelta de atender a Jara. Jara lleva su mismo apellido, pero no existe vínculo familiar alguno entre ellos. A mi madre le pesa haber dejado solo a su padre en el otro pueblo, cuando inició con mi progenitor el descalabrado periplo sevillano. Ahora le da una vuelta, como ella dice, acompañada de mi hermano, una vez al mes, o cada veinte días, para limpiarle la casa, cambiar las sábanas y esas cosas, pero se ve que le resulta insuficiente, así que aquí compensa en algo esa culpa cuidando de este viejo viudo vecino nuestro, Jara, un hombre agradable y cariñoso, algo duro de oído.

Antes de entrar en sus dominios de la cocina se acerca a mi mesa, a ver los caros volúmenes, y de paso a echarle con la badila una firma al brasero, a remover las brasas, para que no pase frío. No puede evitar el comentario: qué loco tu padre, meterse ahora en este gasto tan grande, ¿de verdad te hacen falta tantos libros para ir a la escuela? Y enseguida entre ellos se establece una discusión, se enzarzan en una trifulca, que las páginas llenas de maravillas —ahora las pirámides de Egipto, el cocodrilo del Nilo, la boa constrictor, armaduras medievales, las flores del áloe, y más prodigios— me impiden seguir. Es una mañana lluviosa, muy fría, llena entera del mundo. Por las hojas abiertas en la mesa camilla del bar, en la mitad justa de la calle Benafique y Hermanas Reyna, Cortegana, Huelva, España, Europa, la Tierra, Sistema Solar, Vía Láctea, por esas hojas abiertas me salta a los ojos el universo todo entero, en los primeros 70, el 71, el 72 como mucho. Soy inmensamente feliz. Me llena una alegría inconmensurable de papel oloroso a tintas nuevas. No necesito nada más en el mundo.

Es al día siguiente, ni uno más, cuando mi padre me lo explica apesadumbrado: que ha sido un acto insensato, la labia del vendedor lo ha engatusado, no es este el mejor momento para hacer un gasto tan enorme, son demasiadas cuotas, muy altas, a las que hay que hacer frente para conseguir la enciclopedia, ahora mismo no podemos, hijo, tú debes comprenderlo. Lo entiendo, claro que lo entiendo. De eso hablarían largo anoche en la cama mis progenitores. Discutieron en voz baja. Con ese temor me quedé dormido muy tarde. Hay que devolverla, hijo. Ya tenemos pagada la entrada, pero como no nos reembolsarán el importe de esa cuota, quédate con un tomo por lo menos, mira a ver cuál te gusta más. ¡Un tomo de una enciclopedia de diez! ¡Cómo se puede elegir un solo tomo de una enciclopedia de diez tomos! ¿Con qué criterio se opta por uno o por otro? Lo mejor es quedarse con el último, el que trae los diccionarios de idiomas: inglés, francés, alemán, italiano; es lo más práctico. El noventa por ciento de ese volumen son los idiomas, sin una sola fotografía, dos columnas apretadas de letras en cada página, inglés-español, francés-español, italiano-español, alemán-español, los idiomas que jamás aprenderé, y por delante apenas cien páginas de las letras últimas del abecedario, Xilófono, Wagner, Zunzunegui, Zanzíbar, Yak, las fotografías que me traen a la memoria el resto de ilustraciones que me encandilaron y que nunca más pude volver a contemplar, las fotografías que miradas hoy en mi volumen tan manoseado me traen a la memoria la pared de enfrente de Benafique, los veladores fríos y tristes, la pelea del vendedor argumentando que la falta de ese tomo le estropeaba la obra entera, el calor ido del brasero medio apagado, la ausencia también de mi hermano, las llamadas de auxilio de mi madre desde la puerta de Jara, nosotros corriendo hacia allí, mi padre, el vendedor y yo, y Jara caído de aquella manera incomprensible en la esquina del zaguán, entre el pasillo y su cuarto, agarrado al quicio de la pared, rojo, morado, como si toda la sangre se le hubiese ido a la cara, a la cabeza, congestionado entero, como queriendo respirar aún, tragarse todo el aire del mundo en una sola bocanada, la voz de mi madre pidiendo sin mucha convicción a mi padre que me saque de ahí, llévatelo, así, con la boca pequeña, eran otros tiempos, está muerto, Polo, llévatelo, nuestros progenitores enseñaban aún a sus vástagos esa lección que no venía en los libros, por eso conservo quizá, tan nítido y contundente, junto al tomo diez, el rostro cárdeno de Jara, mi primer muerto a bocajarro, fijado en la memoria como otra fotografía más en las páginas correspondientes de la jota, en otro volumen de aquel conjunto que se me escamoteaba para siempre, que arrastraba ya tras de sí el vendedor enfurruñado y confuso, un tomo donde también venían, en un orden distinto, menos dulce al oído, las entradas de Judea, jaima, jipijapa, jacobino, jerigonza, jade, Jovellanos y Jiménez (Juan Ramón).

Qué mentirosa es la gente que escribe. Yo también. Hace ahora más de quince años que escribí y publiqué aquel texto, «La poda y la tala de los árboles frutales», y desde entonces me persigue esta enorme inquietud. En él metí una gran verdad, una colección de pequeñas verdades que sumadas ofrecen una gran verdad. Pero entiendo sin embargo que me molestan y me duelen las mentiras que esa verdad lleva adosadas. Nadie me pidió incluirlas; soy el único responsable. Así que su dolor, que lo tiene (es un texto que no puedo releer sin hacerme un nudo grande en la garganta), me resulta un dolor un poco falso, impostado, forzado por el afán de hacer literatura. Tan sólo una delgada excusa me salva: esas páginas fueron el resultado de un encargo para una vieja y engañosa revista de poetas, que a todas luces erraron en su invitación.

Las verdades de aquel texto son verdades por separado: cierto que murió mi padre muy joven, alcoholizado, cuando todavía era casi un muchacho y nosotros unos niños; verdad que trabajó él en Alemania fabricando cajas fuertes, o para ser más preciso amarrado a una cadena de montaje, poniendo remaches en cajas fuertes, pequeños ataúdes de metal que pasaban con alguna prisa por delante de sus manos enguantadas de soldador; también muy exacto que se desempeñó como talador antes de emigrar, que el único libro que poseyó en su vida tenía más ilustraciones que letras y llevaba ese título inolvidable y exacto, La poda y la tala de los árboles frutales, donde las páginas dedicadas a la vid lo hipnotizaron siempre, y por supuesto también indiscutible que de vuelta de la emigración tuvo un bar, que montó un bar, varios bares sucesivos, y sobre todo que se bebió en una ocasión cuarenta vasos de vino de una tacada, como en una apuesta peligrosa, absurda, consigo mismo. Pero ahí termina toda la realidad. Es en el pespunteado de todas esas verdades donde se fragua la gran mentira que me duele. Por pudor, por lástima, por miedo quizá, mi pericia convirtió en un acto poético el hecho atroz de tirarse al coleto la barbaridad de esos cuarenta vasos, como si hubiese sido semejante despropósito la desembocadura natural a todos sus oficios y querencias. El texto en esa revista suaviza, y de qué manera, la realidad aquella tan prosaica y brutal. La gente que escribe es bastante mentirosa, ya lo creo; yo también.

Sabía que alguna vez tenía que contarlo derechamente, sin música ni florituras. Lo que no me esperaba es que fuese a comenzar precisamente hoy, cuando la mano quemada con la que siempre escribo mis cosas la siento más muerta, más torpe, más apagada después de una docena de años en barbecho, una docena de años enredada en la corrección infinita de un montón de papeles inservibles, insufribles también, de los que me siento esclavo en realidad. Por ahí están, dando tumbos sobre las mesas y las estanterías, impresos ellos en docenas de versiones, ampliados, recortados, recalentados y quemados. Alguna vez tenía que arriesgar. No miento más. Se acabó.

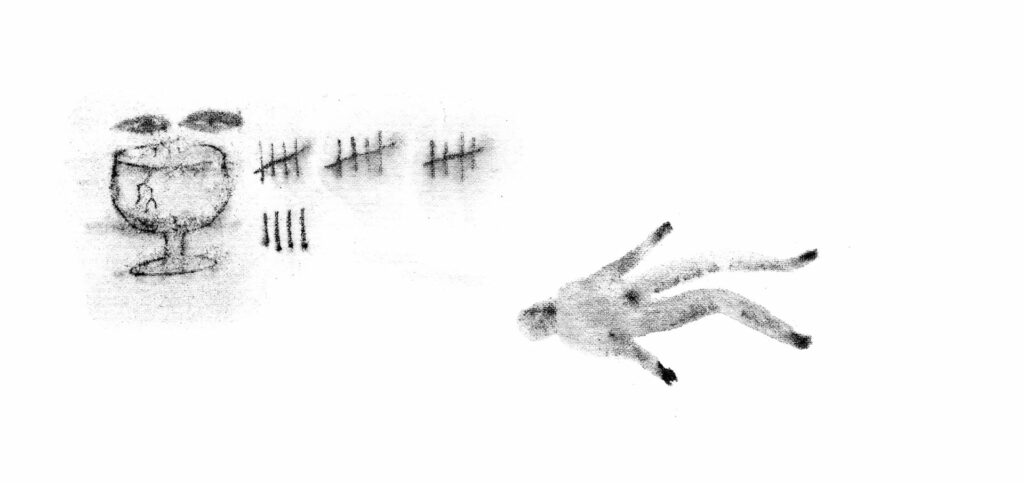

La rasposa realidad debe contar que cuando mi madre llegaba al establecimiento, algo más tarde de las nueve de la mañana (cuando nos había despachado a mi hermano y a mí a nuestros colegios respectivos), mi progenitor había concluido ya sus primeras libaciones de coñac (tres cuartos de litro desde que abría el negocio a las seis y media o las siete, antes del amanecer), de aquellas vistosas botellas con tornasoles dorados protegidas por una redecilla, y comenzaba entonces a tomar ya sus poco inocentes chatillos de vino blanco peleón de garrafa. Eran tantos los que tomaba cada día que mi madre dio una temporada en contabilizárselos con una tiza en la pizarra que había en la cocina, la misma donde escribía con una letra preciosa sus listas de tapas. Él se bebía un vasito, ella dibujaba una raya en la pizarra, una marca como las que hacen los presos en las novelas y en las películas, en las cárceles de las novelas y las películas. Una condena para mi madre también aquella ocupación, como esta mía de ahora y de siempre de emborronar papeles.

El día más furibundo de mi progenitor, cuando antes de las doce lleva bebidos ya casi veinte vasos, mi madre, al anotar una rayita dieciocho o diecinueve, no puede contenerse y se lo suelta: ¡Qué barbaridad, Polo, diecinueve vasos antes de la hora del Ángelus! ¿Cómo diecinueve?, se sorprende él, ¿qué pasa?, ¿me los estás contando? Por supuesto, le dice, y ahí se pierde, al darle la explicación. Por cada vasito que engulles dibujo una raya en la pizarra, una muesca, ya puedes verlas todas juntas: desde las nueve de la mañana, no han pasado tres horas todavía, dieciocho rayas, y esta que ahora sumo, ¡valiente barbaridad! Te estás matando y no lo ves, querido. A pesar de la borrachera eterna es rápido mi progenitor, siempre tiene una respuesta afilada a punto: ¡Ah, pero qué obligación más tonta, Elvira, qué soberana tontería! Mira, para que te ahorres tantísimo trabajo… Y dispone raudo sobre el mostrador, cuatro metros largos de mostrador, por lo menos cuarenta o cincuenta vasitos, los llena con el contenido de varias botellas, vértigo da calcular los litros, y se lo deja caer muy serio, el humor que pudo alimentar la escena ya evaporado por completo: Ea, Elvira, apunta ahí, cuarenta, con número, un cuatro y un cero, sin tanta raya, cuarenta. Procede entonces a bebérselos uno tras otro, mecánicamente, sin pausa, asesinándose despacio, pegándose un tiro en la boca, en el paladar anestesiado. Tan sólo duda un poco en los últimos vasos, los bonitos pequeños, los acanalados. Se ralentiza. Parece que le dieran arcadas, pero no. Al final lo consigue. Es un logro rotundo y bestial, inapelable.

He visto a mi madre coger una escoba, agarrar con fuerza el palo, salir de la cocina con más decisión que nunca. ¿Va a pegarle con él? Sería la primera vez. No así a la inversa. Loco, más que loco, musita. En el último segundo se contiene y la emprende con los vasos que él ha dejado secos sobre la barra, vacíos del todo. Los arrastra con el palo de la escoba y los estrella en el suelo. Los hace añicos. Caen como a cámara lenta. Como cae también al final mi progenitor sobre los tablones que le proporcionan altura detrás del mostrador. ¡Vamos, hijo! Ella me agarra de la mano y me saca del bar, me arrastra casi. Nos vamos a casa, ahí te quedas, solo. Lo abandonamos a su suerte y su desesperación. Aunque mi madre no ignora las consecuencias. Con esa mamarrachada se va a regalar mi progenitor uno de sus primeros fallecimientos, una de sus primeras salidas del mundo de los vivos, otra de sus primeras muertes pequeñas, su primer ensayo general con todo. Por eso ella misma me envía una hora después a que investigue, a ver cómo sigue, no vaya a pasarle como otras veces.

Son tres calles las que separan la casa del bar. Bajo por Maura. En el kiosco de la esquina, sujetos con pinzas de la ropa, cuelgan de unas cuerdas los tebeos que tanto me gustan, escasos brochazos de color entre tanta grisura. Enseguida la calle de la pastelería, su cuesta imposible, y luego la recta con el escalón prolongado del bar de Blas, el entrechocar de las bolas del billar americano, el cañón de bronce en la esquina de Hermanas Reyna, la panadería, la puerta de Jara cerrada a cal y canto frente al bar.

Mi padre está tendido detrás del mostrador, sobre los tablones, encima de la porquería acumulada bajo las maderas. Esto se llama coma etílico, una forma de muerte pequeña, prematura, que no augura nada bueno. Ya ha pasado otras veces. Una de ellas de forma secreta, en El Repilado, cerca de la estación, junto a los trenes de mercancías, en los días de feria. También me envió mi madre a buscarlo. Llovía mansamente. No lo encontré. Todo eso nos lo contaron. Mejor así. Ahora es más fácil porque estamos en casa, en nuestro bar, no a la intemperie, ni a la vista de una multitud. Me tiendo a su lado en silencio. Es un riesgo que mi padre tiene que correr. ¿Cómo era aquello que explicó el viudo Jara una noche?, lo de las mascotas exóticas que leyó en el periódico, esa gente que tiene una serpiente de mascota, una boa, hay que ser imbécil. Se te mete en la cama como un perrillo faldero y se tiende a tu lado estirada en toda su longitud. Te mide, explica Jara. Señora, su mascota la está midiendo. El día que mida más que usted no tendrá escapatoria, porque su mascota se la va a tragar de un bocado sin más dengues ni contemplaciones. Yo me tiendo al lado de mi progenitor. Él mide mucho más que yo. Nunca voy a conseguir medir más que él, porque desaparecerá de este mundo cuando yo todavía seguiré siendo un niño. Pero apenas me detengo un minuto en nuestra diferencia de tamaño. Me concentro en el color de su rostro y en su respiración, estoy pendiente más que nada de su respiración. Es una respiración delgada, casi inexistente. Que no está pero está; no sé cómo explicarlo. Una respiración congelada, suspendida, quieta, que no entiende de idiomas. Cuantísima falta me hubiese hecho ahora el maldito tomo de la erre: respirable, respiración, respiradero, respirador, respiro. Y también el de la o, para averiguar algo más concreto del olor, sobre este olor que nos envuelve a los dos aquí tumbados. Desde el suelo, bajo los tableros, sube un olor complejo, un olor que no es fácil descomponer en sus partes, efluvios de rancios vinos muertos y apelmazada borra de café, de colillas mojadas, de crujientes cucarachas y musgaños tiernos, de insectos desbaratados, monedas, cáscaras, uñas, restos de tapas, de piel, de orín, de alas también…

Luego ocurre lo de siempre: al 79 lo continúan el 80, el 81, y todo lo que ocurrió en la década anterior se desdibuja. El 80, el 81, uno de esos años debe ser. Tengo que devolverle las cintas al gordito Hernández, pero antes quiero grabarlas. ¿Por qué me pasan estas cosas? Si tanto me gustan esos tipos, los Tangerine Dream, ¿por qué me he conformado durante años con el Stratosfear tan sólo, sabiendo que hay más discos por delante y otros cuantos por detrás? No lo sé. Me pasa también con algunos autores. Si me gustó tantísimo un libro de fulano o de zutano, ¿por qué no busco de inmediato todos los demás? Será la pereza, sabe Dios. Ahora lo que está muy claro es que tengo que devolverle a Hernández el Phaedra, el Rubycom y el Force Majeure. Qué tres obras tan redondas, virgen santa. No alcanzan la rotundidad y la sorpresa del Stratosfear, estamos de acuerdo, pero vuelan muy alto también, planean. El problema es el formato: cintas de cassette. Conseguí hace ya un tiempo ahorrar lo justo para agenciarme un equipo estereofónico. No muy bueno, pero suficiente. Es uno de esos que ahora empiezan a llamarse compactos, todo en el mismo aparato, un plato para los vinilos, la platina o pletina para las cintas, y también la radio. Tiene sus pros y sus contras, como todo: ofrece la ventaja de poder grabar las cintas directamente desde el disco o de la radio, y carga con el inconveniente de que no se puede fijar lo que provenga del exterior al aparato mismo: no puedo conservar mis torpes composiciones con la guitarra, por ejemplo, ni la palabra leída de unos versos, ni una canción que cantara a pelo, a capela. Y por ende, es obvio, tampoco se pueden grabar en unas cintas vírgenes las cintas originales del gordito Hernández, que me reclama con urgencia porque se va del pueblo y se las lleva con él, maldita sea, con la misma insensibilidad de un oscuro vendedor de enciclopedias.

La solución al problema es un poquitín grotesca, primitiva, y me la proporciona mi vecino Manolito. Me presta su magnetofón a cassette Philips, que graba con micrófono. Habrá que ponerlo justo en el centro de la habitación, para recoger en una sola vía de sonido lo que sale por los dos medianos bafles que tengo instalados sobre dos altos taburetes en las esquinas del cuarto. Hay que hacerlo en completo silencio, esperar que no pasen por la calle tractores o autobuses, en mitad de la noche. Es la única solución que se nos ocurre, ya que no existe la posibilidad de conectar mediante cables los dos aparatos, incompatibles entre sí.

Lo que sucede entonces es que mi abuelo Rafael, el músico, el herrero, se cae de la cama al levantarse esa mañana. Se da un fuerte golpe en la cabeza, y pierde el conocimiento. Es lo primero que pensamos. Cuando llega el médico, avisado por los vecinos, mi abuelo sigue inconsciente, y ya no saldrá de ese estado. Don José, el médico, asegura que está en coma. Instala esta duda: tal vez no haya perdido el conocimiento al darse el golpe al caer, sino que ha caído y se ha golpeado porque un segundo antes ha perdido el conocimiento, o ha sufrido un mareo, un desmayo. Así lo explica, con ese talento. Este es el fin. Hay que avisar a la familia. Otra vez. Con lo reciente que tenemos lo de mi padre. No hace ni dos años que regresamos a este pueblo, a la casa del abuelo, desde que dejamos el bar y Cortegana. Mi abuelo ha estado lúcido hasta la noche anterior, nada hacía sospechar esto. Tiene noventa y un años, noventa y uno y medio, camino de noventa y dos. Se muere de viejo, dice el médico. Va a vivir el doble que mi progenitor, justo el doble, 46 × 2, dos vidas en una. Ya con veintitantos, en 1916, viajó en las sucias cubiertas de tercera de un trasatlántico para trabajar de herrero en Nueva York, y empaparse de los primeros sonidos del jazz para traérselos de vuelta metidos en su clarinete. Arriba, en las cubiertas de primera de aquel barco de ida, vestido de blanco, camino de su boda con Zenobia, viajaba otro paisano onubense, componiendo versos y prosas para un libro maravilloso. Mucho tiempo después, cuando escriba esto, pensaré en Plutarco sin darme apenas cuenta: Vidas paralelas. Y también en que Zenobia traducirá algún día, con la ayuda de Juan Ramón, las páginas más hermosas del indio Tagore, aquel Rabindranath de blancas barbas en aquella lejana fotografía.

Se muere de viejo, repite el médico. El coma va a durar tres días justos. Llegan mis tíos, los hermanos de mi madre, incluido Francisco, con el que los otros no se hablaban desde hacía cuarenta años, una vida, otra. Así que el proceso de grabación se va a complicar sobremanera. El día del accidente no puede realizarse, por razones bastante obvias. El siguiente es día muy angustioso, de muchas lágrimas y tristeza. Mis tíos discuten, callan, lloran. Imagino que se reproducen dolorosas escenas de mucho tiempo atrás, que yo no conocí, cuando falleció mi abuela Espíritu, y estalló el conflicto por la mitad de la herencia familiar. Me refugio pues en mi cuarto.

Del cuarto donde agoniza, donde duerme ya callado mi abuelo, hasta el mío, hay otros dos, dos cuadriláteros elementales, formando una ele, de tal manera que la pared de la cabecera donde muere él es pared fronteriza con una de mi habitación. Nos separa un tabique. Es un tabique grueso, de casa antigua, pero un tabique al fin. ¿Hay cojines en la casa?, me pregunto. Sí. Y mantas, muchas mantas. Descuelgo de sus taburetes los bafles de mi compacto, los pongo en el suelo, en un rincón, conformando un ángulo de noventa grados, y entre ellos coloco el magnetofón de Manolito, donde meto una cinta virgen sin pensar. En mi equipo compacto, la cinta primera de Tangerine Dream, el Rubycom. El volumen en el punto 1, el nivel más bajo. Cuando pulse las teclas de grabar, lo cubriré todo con una manta y los cojines, para amortiguar el ruido: que el micrófono recoja como pueda la música de los bafles, que no salga una gota de sonido afuera, que no traspase las paredes de la habitación, que no llegue este tejemaneje de la grabación a oídos de mi madre y sus hermanos. No es el mejor momento para copiar esas cintas, maldita sea, pero el gordito Hernández no da su brazo a torcer. Me las podría haber dejado aquí hasta que vuelva el próximo verano de vacaciones, pero se niega en redondo, amigo cruel. En fin, tengo que hacerlo de esta manera sin remedio, pasar mi Rubicón de una vez, sin tantos titubeos. Ahí está, pasar el Rubicón: dar un paso decisivo arrostrando un riesgo grande. Como César, debo mojarme sin temor ni vuelta atrás en estas aguas que me tocan. Alea jacta est. Lo peor es que no podré verificar enseguida los resultados. Para oír las cintas grabadas habrá que ponerlas luego a todo volumen, y aun así se perderán los matices más sutiles, las frecuencias más bajas. Penetrarán netamente sin embargo ruidos de grifos de la casa contigua del cura, algunas discusiones más altas de los hermanos de mi madre, un do sostenido de Jaime probando el clarinete del abuelo sin querer…

¿Qué estás haciendo ahí en el suelo, hijo? La frase de mi madre entra limpia, perfecta, y se fija en las partículas de ferrocromo por encima de un fragmento pianísimo del Force Majeure. ¡Tienes música puesta! ¡Habrase visto! ¿Tú crees que es este el momento de poner música, con tu abuelo prácticamente de cuerpo presente pared con pared? Su voz se graba perfecta y me acompañará para siempre en esas cintas. Al abuelo no le hubiese importado, se graba también mi respuesta, que para algo fue músico durante toda su vida también. Tú sabrás lo que haces, no me des más disgustos, hijo mío, y busca a tu hermano, esto está concluido ya, hijo, ya falta muy poco, que no se enteren tus tíos de esta faena que te traes aquí.

Y no se entera nadie, ni mi hermano siquiera. Fallece mi querido abuelo Rafael, el herrero, el clarinetista, devuelvo al gordito Hernández lo que es suyo, y el magnetofón a Manolito. Me quedo con esas tres cintas grabadas tan precariamente, llenas de la música de Tangerine Dream y de algunos agujeros rellenados con la voz de mi madre y también la mía, con la voz áspera y guerrera de algunos tractores subiendo la cuesta, bocinas de coches y autobuses, en la mitad del Phaedra un vaciado completo de cisterna en la casa del cura aquí al lado, y al final de ese disco los gritos de dolor de mi tía Matilde, de su hermana Elvira, mi madre, los silencios profundos de sus hermanos Francisco y Jaime, el silencio muy recogido de mi hermano Rafalín.

Sueño tangerino, significará. Busco en el tomo diez de mi enciclopedia cruelmente amputada, pero ahí solo encuentro traducción para lo segundo, tan obvio, dream. Tangerine Dream. Música electrónica alemana de los años setenta, finales, un prodigio de lo estereofónico grabado en formato monoaural, en una sola vía, con todo esto incrustado, grabado a fuego, no sólo en las cintas sino también en la memoria, todo entero, la habitación a oscuras, la aparatosidad de la montaña de cojines, mis tíos que recuperan del desván la cruz que adornó un tiempo la tumba de mi abuela Espíritu Santo, la abuela que no conocí, de apellido Jara, y también mis paseos al cuarto del abuelo para verlo allí muy quieto en su cama, callado él, con su instrumento al lado, una delgada mascota de caoba con llaves de plata y boquilla de marfil que deja ahí como al descuido mi tío Jaime para que la entierren con él, con su sueño definitivo, tan elegante y discreto, todo un ejemplo de respiración, envidiable, que ojalá cuando todo acabe uno pudiera justamente imitar.