Sombra del abandono, como un brillo de qué cosa por mucho tiempo perdida y vuelta, súbita, a la memoria. Un recuerdo de quién, un limo pretérito, inalcanzable; una lenta demolición del paisaje entrevisto cuando las horas comienzan a deshilar su pátina, el remanente de un astro que va adquiriendo la singular conciencia de su órbita, la grafía de lo que se desvanece, el matiz de un caudal extremo, cerrado, en el aura de la sangre, persistente en su rumor, en su pulso ciego.

Cuántas veces este rastro recuperado, esta traslación indómita, este vestigio de nada o de tanto como una senda que apenas trazada ya se borra, ya se torna hacia el nunca, ya levanta su catedral de murmullos, su domicilio párvulo, su veta de soterrada incandescencia. Habitar ahí, en la sima de la aniquilación, en los asideros del vendaval, como quien mira transcurrir un peregrinaje de otras vidas, removiendo sus huesos mercuriales.

Caída, sí, despeñadero de animales de rara substancia, pájaros de niebla, colmenas traspasadas por avispas iridiscentes, rebaños carbonizados en la hondura; un comercio de menguadas materias, de sibilinos intereses, de prevaricaciones en lo oscuro. Queda entonces la revuelta de un dios pagano, algo semejante al sonido de una espada que golpea tres veces en la puerta, algo como el eco de ese latido que va disipándose en los graneros del corazón, ahí donde yace todavía la savia de ciertas noches junto a un fuego sagrado.

Una hoja suspendida, ingrávida en la cera, una huella que rechaza su total acabamiento, un demorado acontecer en el agua del olvido.

Jorge Esquinca

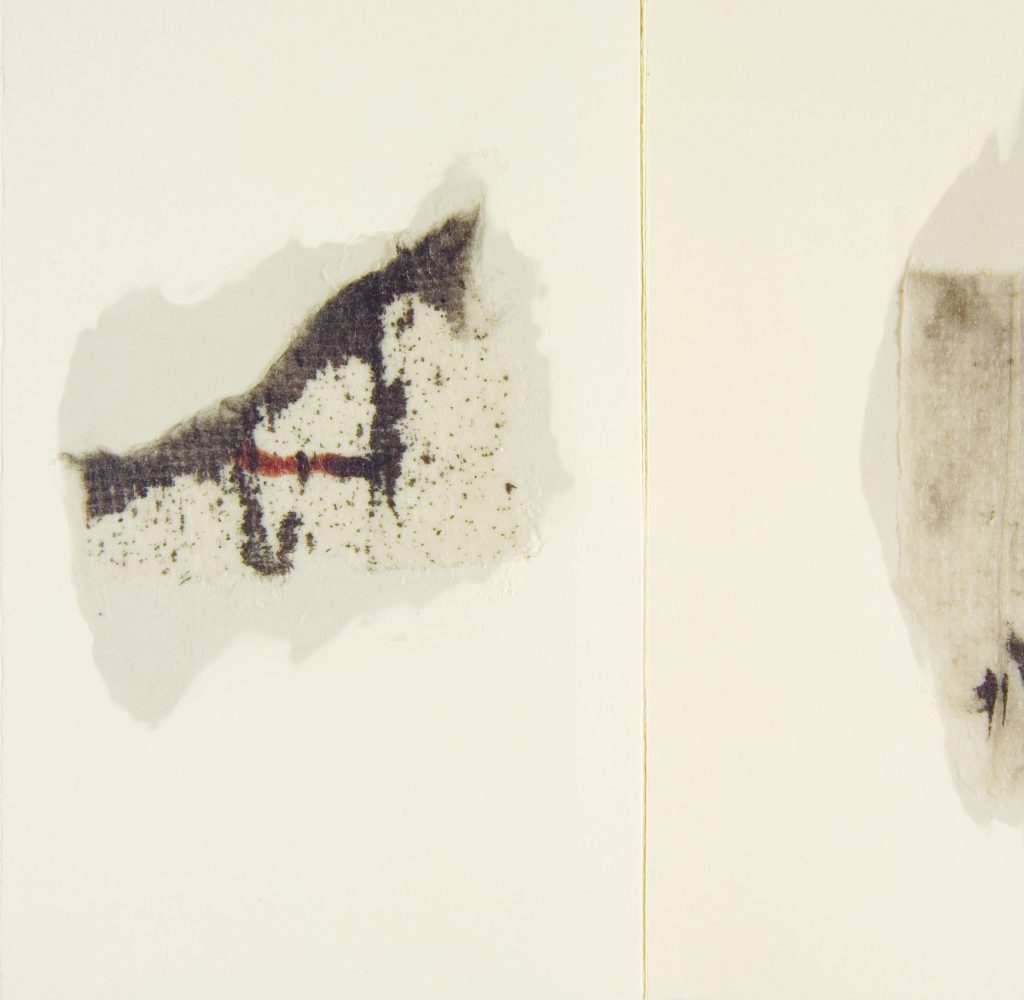

Libro de horas

Tinta-sangre, papel de algodón

y cera de abeja sobre libreta Moleskine de bolsillo modelo Japonés (14 x 9 cm), 2008. Fotografías: Rubén Orozco

—