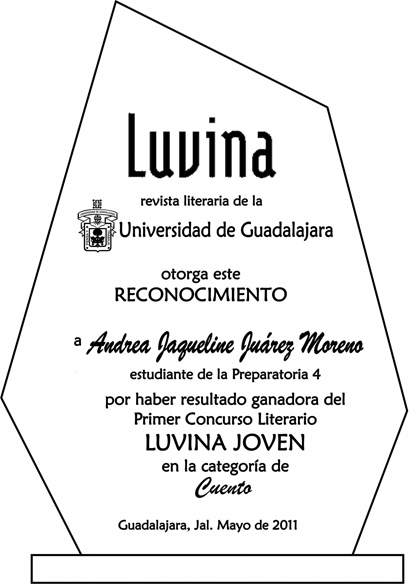

Texto ganador del 1er Concurso de Creación Literaria Luvina Joven / categoría Cuento

Por: Andrea Jaqueline Juárez Moreno

Preparatoria 4 (4º D, turno matutino)

UNA NOCHE, luego de una tarde lluviosa, un viejo fue a sentarse en una de las bancas de la Alameda. La banca estaba mojada y tenía los travesaños fríos, pero el hombre la secó con un pañuelo y puso luego un periódico antes de ocuparla. Fingió —fingió para sí mismo— que miraba distraídamente el chorro de las fuentes. Pero la verdad es que miraba intensamente y con temor. Miraba a los maleantes que se adentraban al interior del parque, a los chichifitos que se guarecían debajo de los árboles, a las prostitutas silenciosas, a las locas que iban y venían. Unas que pasaron cerca de él, dijeron: «Mírala, carne de panteón en día de fiesta». Sin bajar la voz, sin compasión: «Qué bárbara la abuelita: viene por la nata de su bolillo».

El viejo observó con horror fascinado el descaro y el violento trajín de las locas. Crispadas, en manadas rabiosas, recorrían el parque ante el estupor de los transeúntes, riéndose sin cesar, jugando cosas frenéticas y yéndose sobre los hombres que pasaban, como una manada que cerca a su víctima con palabras gruesas. Qué talento para la obscenidad. A veces uno de esos hombres se detenía y las amenazaba, pero ellas soltaban la carcajada y arreciaban el ataque.

El hombre tocó el bulto en su chamarra de gamuza suave y rechinante, como si casualmente tuviera un sobre y no un fajo de billetes y cheques al portador, además de la escritura de un inmueble.

Una prostituta con calambres se sacó las zapatillas junto a un contenedor de basura maloliente y arrugó la nariz. El hombre no estaba seguro de si el gesto de ella era por el olor de los desechos o el de su pie. Las articulaciones de las piernas de ella crujían cuando pisaba el suelo frío o daba saltitos para esquivar los charcos al pasar frente a él. “Se va a enfermar”, le dijo el hombre. Pero la Calambres, como la llamó en su mente, sólo se encogió de hombros, restándole importancia, y se flexionó hasta que las puntas de sus pies y manos se tocaron. Ella estaba en plena contemplación cuando las locas le gritaron:

–¡Eh, vieja guanga, póngase a talonear! –la muchacha resopló y volvió a calzarse.

El estómago del hombre gruñó. Era hora de irse. No había comido desde que salió del despacho del abogado. Caminó hasta encontrarse con tres viene-viene de entre quince y dieciséis años que cuidaban coches en un estacionamiento. “Deberían estar en casa estudiando para algún examen”, se dijo a modo de reclamo. Enrolló los billetes que había sacado para pagar su comida, mientras que dos de los tres muchachos platicaban con el dueño de un auto, se reían y bromeaban. Pero el tercero ni siquiera los miraba, jugaba con su jerga, la estiraba y enroscaba, tiraba golpes a la nada. El hombre se acercó. Dudó en hacerle el regalo, no por su sonrisa perfecta o por su piel blanca e inmaculada, ni siquiera fue su finísima nariz casi sobrehumana que lo alteró. Al principio pensó que eran lunares las marcas que tenía en el pliegue interior del codo. Sin embargo, cuando el muchacho dejó su trapo en el balde y las vio mejor, notó la perturbadora diferencia entre marcas de nacimiento y de las que deja la adicción.

–¿Qué se le ofrece, jefe? –el muchacho notó la inquietud del hombre y deslizó la manga de su sudadera hasta la muñeca, con incomodidad.

–¿Sabes dónde venden algo para cenar? –aunque él sabía dónde.

Después de que el muchacho le indicó dónde había un puesto de tacos, él dejó caer el rollito en la bolsa del pantalón y se fue. Pudo sentir la mirada azul del chico en su espalda. “¿Cómo se habrá echado a perder? Las malas amistades, seguro.” La imagen se le había fijado tan bien que no se dio cuenta cuándo llegó al edificio. En cuanto entró, sin saber por qué, se paró frente al pizarrón de corcho, algo ahí lo llamaba: “SALVAR VIDAS”, resaltaban las letras rojas. Quitó algunas tachuelas y dejó caer la propaganda. “TÚ PUEDES SALVAR VIDAS DESPUÉS DE TU VIDA; CONVIÉRTETE EN DONADOR.” Entonces supo lo que debía hacer y subió volando las escaleras.

Después de firmar su tarjeta de donador y ponerla en su cartera, salió.

Ya en su departamento, sacó su mejor traje, lo puso sobre la cama y se fue directo a la regadera. Metió una mano para ver qué tan tibia estaba el agua, aunque quedaba claro que, si por lo menos se le tibiara otra cosa, no estaría solo. Al estar totalmente mojado, algo empezó a emerger de él, de su piel empezaron a brotar cosas que tenía bien guardadas, afectos que no había vuelto a sentir desde hacía tiempo u que se le escurrieron por todo el cuerpo, lo tocaron por completo todas las manos, aunque desviaba algunas para que no fueran a parar ahí, y a otras las dejaba seguir su curso, como el último beso de su novia Sara, tan limpia y casta, toda ella una puritana. Quién iba a pensar que un día terminaría besándolo allí donde él es hombre, como ella decía. Qué recuerdos…. Algunos abrazos se atoraban en sus tobillos y tenía que sacudírselos igual que los saludos de mano que tintineaban en las yemas de sus dedos y luego lo soltaban para estrellarse contra el azulejo. Lo único que le quedó fue un beso de su madre; se lo quitó de la frente y lo vio navegar hasta la coladera.

***

–¿Qué quería el don?

–Comer –contestó el muchacho, aún mirando en la dirección en que había desaparecido el hombre.

–¡Comer ésta! –dijo uno de sus amigos, agarrándose la entrepierna–. Ya, no mames, ¿qué te dijo? –insistió el muchacho.

–No lo sé. Me tengo que ir –se acercó al árbol de la jardinera en la banqueta y bajó su patineta, que estaba atorada entre las ramas. La puso en el asfalto y comenzó a deslizarse tan rápido como pudo, a pesar de que sus amigos le gritaron que volviera.

–¡La cagaste, ¿eh?! Segurito lo corren por irse sin avisar.

–Pues también nosotros deberíamos irnos. Tráete las cosas –comenzó a vaciar cubetas.

–Ey, este wey dejó su desta y trae adentro la cosa esa que se mete –dijo el otro chico, cargando tres mochilas.

–Insulina, pendejo, se llama insulina.

***

El hombre hablaba mucho, y ella con tremendos calambres. ¡Carajo!, antes los tipos iban a lo que iban y ya. Ahora no nada más sus viejas no les daban, sino que tampoco los escuchaban. Espera, ¿qué dijo? Ah, que era abogado. Pero no se enteró de otra cosa porque su mente quedó en blanco por el resplandor del ángel que hizo que el auto se detuviera.

***

Vio el resplandor cuando ninguna parte de su cuerpo era capaz de moverse, la patineta se había detenido pero él seguía arriba, sudaba pero sentía un frío que le calaba hasta los huesos, y al parecer su corazón también, porque se detuvo, se rindió. Entonces, el muchacho cerró los ojos cuando el cielo y el suelo comenzaron a ceder.

***

En el momento en que tuvo el revólver en la sien, no le quedaba duda. Lo único que corroboró fue la puerta abierta y la tarjeta en su cartera. Sería muy estúpido posponerlo más, así que jaló el gatillo con fuerza. Su cuerpo cayó pesadamente sobre el colchón, con las extremidades extendidas y la cabeza mirando el techo cuarteado y resanado por recomendación de su madre. “Ni en la muerte me dejas, mamá.” Un líquido caliente le escurrió hasta la oreja, pero no sintió ni cosquillas. “Qué idiota, gente como yo no debería morir. Soy bueno, o era bueno, tenía un trabajo, hacía algo…” El líquido se volvió más abundante y empezó a mojar la sábana. “La Calambres, ésa sí se merecía algo así, o el del estacionamiento, él debería estar aquí, no yo.” Quiso parpadear, pero sintió una rigidez que no se lo permitía. Escuchó voces: “¡Está muerto!”. Qué rápido se habían dado cuenta, entonces todo había funcionado, no había sentido dolor. Más gritos y llantos. “Soy un idiota”, se asustó al escuchar su propia voz. “Imbécil, jodidamene imbécil.” Si alguna vez le daban otra oportunidad se aseguraría de comprar balas. Se levantó, los gritos venían de afuera.

*Publicado en la revista Luvina núm. 62.